Аня Синяткина

Читает в общественном транспорте, на ходу, на улице, за едой, вместо сна.

“We owe it to each other to tell stories.” ― Neil Gaiman

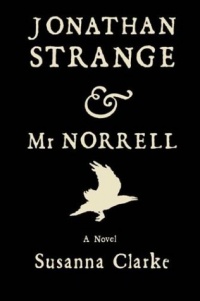

Не очень резво и довольно дискретно, но все же начинаю свое задуманное путешествие в глубины сознания великого визионера и параноика Филипа К. Дика. По идее, сделав несколько спиральных оборотов, оно должно привести меня к "Экзегезе". Многотомный сборник отрывочных откровений, которые Дик одержимо записывал по ночам, начиная с 1974 года, уже куплен и ждет меня, но сперва надо набрать базу художественных романов, а то ничего не пойму. Но времени на этот отличный план больше как-то не становится.

У героев "Убика" вот тоже проблемы со временем — они застряли в полужизни, на переходном этапе, когда тело лежит в криокамере, а сознание бродит в некоем виртуальном мире и может быть доступно для общения с живыми. Но мир этот полон загадок и ловушек — и причудливым образом начинает разрушаться. Вещи вокруг персонажей вдруг необъяснимо стареют — причем не как материальные вещи, а как идеи вещей. То, что, было телевизором, станет транзисторным радиоприемником, в лифте появятся створки и консьерж. Стареют не только предметы, но и представления морали, лексикон. Пространство работает по платноновским правилам, материальное внутри него живет и развивается (или регрессирует) как идеальное. Интересно при этом, что и текст, сделанный Диком, устроен точно так же: действие происходит в недалеком будущем, в котором есть криокамеры, колонизация Луны, умная бытовая техника... И, кстати, всепроникающий капитализм — например, чтобы открыть дверь, надо дать ей монетку. Монетку! И так со всем: футуризм идет бок о бок с анахронизмами, приметами эпохи, которые уже и сейчас почти исчезли, — вроде дисков. Которые превращаются у героя в пластинки. Уже сейчас не такая уж большая разница в смысле устарелости. Сами персонажи тоже ветшают и умирают. Хорошо, что есть "Убик" — изобретение особо продвинутых полуживых, которое помогает противостоять неопределенной злойдейской силе. Расспространяется в баллончиках. Побеждает энтропию. Название образовано от слова "вездесущий". Следуйте инструкции на упаковке.

Дик пишет очень to the point, не рассусоливая и ни на полсекунды не притормаживая стремительный сюжет ради размышлений. Философские концепции и идеи встраивает в череду событий сжато, емко и, в общем, по ходу дела, от чего несколько создается впечатление концентрированного философского супа, замешанного на Тибетской книге мертвых (вместо топора, да). Как все люди с громадным воображением, Дик раскидывает идеи щедро, и из них ткется очень своеобразный мир, большая часть образующих конструкций которого только намечается там и сям штрихами, как многомерная декорация, и никак не разрабатывается, что оставляет небывалый простор для вопросов и читательского фантазирования.

У поэта Даны Сидерос есть хороший телеграм-канал «Стихи вместо всего» (@stixi_vmesto), где она постит разные чужие стихи... ну, вместо всего остального, что вообще можно было бы теоретически куда-либо запостить. Очень понимаю этот сантимент. Сегодня у меня стихи вместо эфира. Поэзию Дашевского, ничего не могу поделать, хочется писать вместо всего везде, к нему обращаешься, когда нужен ясный голос, прозрачный, как прохладная вода, и бездонный.

Ты, воздух, всё свое лазурь, лазурь

о духоте, клонящей в сон меня.

И яви ни в одном глазу.

Мне трудно дышать тобою, лжецом таким.

Но солнце ест глаза,

словно оно – дым

от иного огня,

который будет гореть и уже горит.

Оно наклоняет мой взгляд в предлежащий прах,

словно оно – споткнуться страх,

словно оно – стыд.

1988

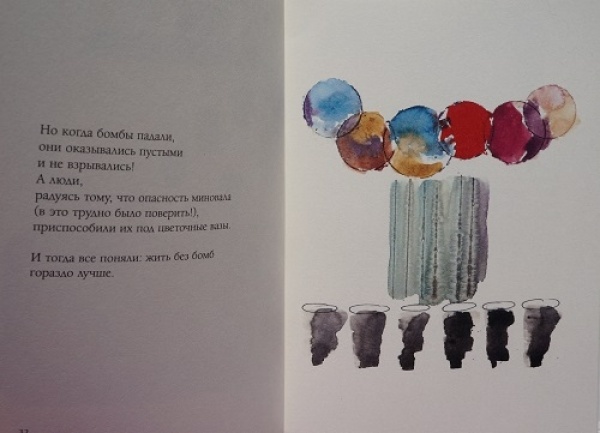

Сегодня будет читерский эфир с картинками, но я не могу удержаться. Ко всему прочему книжка нынешнего эфира еще и на болгарском. Обаятельная графическая история, написанная Георги Господиновым, нарисованная Никола Торомановым. Жанр этой остроумной изобретательной штуки авторы обозначили как «трагикомикс» — и он посвящен мухе! Здесь есть все — от книжки «Старецът и мухата» до фильма «Clockwork fly». Муха врывается во все области человеческой культуры: музыка, кинематограф, литература, религия бесконечно преломляются в мозаике фасеточных мушиных глаз. Разглядывать можно бесконечно.

Был такой фантастический рассказ: помню его смутно, а нагуглить не получается, но вроде бы Брэдбери. Двое ученых изобретают подпольный прибор для наблюдения за прошлым. Один из них технолог, другой историк, и их совместный труд — преступление, в мире, где междисциплинарные разработки под строгим правительственным запретом. У пожилого историка идея фикс: с помощью аппарата он мечтает доказать, что карфагенцы никогда не приносили в жертву детей, никогда не сжигали их в печи, никогда, это поклеп, поклеп. Выясняется, что они с женой пережили трагедию — их собственный маленький ребенок погиб в огне дома, и они не знают, не их ли оставленная сигарета начала пожар. Обоих это страшно мучает. Фантастический рассказ, таким образом, превращается в рассказ о неврозе.

Почему-то, пока читала "Иуду", этот рассказ всплывал в памяти несколько раз. Только, конечно, здесь все происходит на уровне сознательной просвещенной рефлексии, сложно устроенной и бесконечно проговариваемой вслух. юноша Шмуэль Аш пишет исследование об Иисусе глазами евреев, и интересует его Иуда. Шмуэль убежден, что Иуда — не предатель, а первый и самый истинный христианин, который привел Учителя к Распятию, потому что верил в Него.

Древняя история накладывается на историю Эрец-Исраель и ее детей середины XX века. Историю старика, потерявшего сына в войне евреев с арабами, и мечтателя, потерявшего мечту о мире между этими народами, заклейменного предателем потому, что верил он чересчур горячо и идеалистично, историю дочери одного из этих мертвых мечтателей и вдовы другого. Все эти одиночества, живые и мертвые, собрались в доме в переулке Раввина Эльбаза, куда приходит жить в мансарду молодой пылкий Шмуэль Аш, которого наняли разговаривать со стариком, — наполняя на короткий своим огнем их угасшие судьбы. Пройдет зима, и он оставит их, а они растворятся в белоснежном Иерусалиме, застывшем во времени и в страданиях, городе-корабле с тысячами одиноких пассажиров-призраков, которые в Иерусалиме "Иуды" плывут вместе, но не могут коснуться и обогреть друг друга.

Сегодня хочу бессовестно принести сюда одно стихотворение из книги, которой еще нет в природе, но которой вы можете помочь случиться, если подпишетесь на сборник до 10 августа. Как честно написано по ссылке на предзаказ, невозможно выбрать одно "репрезентативное" стихотворение из сборника, в котором каждое — особенное, но у меня и нет такой задачи. Это стихотворение меня поразило когда-то в женином ФБ, а сейчас просто пользуюсь случаем. По-моему, оно (как и каждый из его текстов, по-своему) отражает в измерении поэзии то, что прекрасно знают все, знакомые с Женей лично. Его громадную, бесконечную способность соединяться душой с самыми трудными судьбами, вставать и идти рядом с теми людьми, чья жизнь оборвалась давно и жестоко, как если бы времени не существовало и вся боль — и эта тоже — разворачивалась бы прямо сейчас. И это один из верных способов отменить время.

Хармс

В комнате с занавешенными наглухо окнами

Под слоем осыпавшейся еще вчера штукатурки

Человек голодает мерзнет скоро сдохнет и

Останется только дым из плохо закрытой печурки

В комнату через щели заходит с улицы холод

И больше сюда уже давно никто не заходит

Человек еще позавчера был высок и молод

А теперь он стар и пурга на улице хороводит

Мимо окон на санках куда-то едут мертвые дети

Неживые взрослые елозят в снегу руками

Человек их не видит человек сидит на кровати

Но он слышит как кто-то колотит в дверь сапогами

Человек встает мечется но не умеет скрыться

Человека уводят остается лишь дым из печки

Человек крестится его папа учил креститься

Человека ведут к машине незнакомые человечки

Они видят бабу с ведром ведро как всегда пустое

Человечки не верят в приметы они как всегда на службе

Человек представляет число оно как всегда простое

Он садится сзади он мягок сгорблен простужен

Еще будет время и люди в белых халатах

Скрипит кровать и сквозняк открывает двери

Человек не знает кто живет в соседних палатах

Но ночами они плачут почти как дикие звери

А потом человек исчезает врачи говорят от голода

Его длинное тело бросают куда-то в яму но

Его кто-то видел вчера в табачной лавке за городом

Значит жизнь победила смерть неизвестным науке способом

![]()

Расклеивать объявления запрещено!

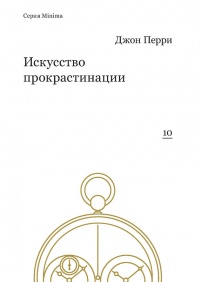

Писательская техника в тринадцати тезисах

I. Тот, кто намеревается приступить к написанию большого произведения, пусть наслаждается жизнью и, достигнув цели, позволяет себе все, что не препятствует продолжению.

II. Говори о сделанном, если хочешь, но не зачитывай оттуда ничего в процессе работы. Удовольствие, которое ты таким образом приносишь себе, всякий раз снижает твой темп. В конце концов при соблюдении такого режима нарастающее желание рассказать станет стимулом к завершению.

III. Что касается условий работы, постарайся избегать заурядной повседневности. Недостаток тишины, нарушаемой пошлыми звуками, оскорбляет твое достоинство. Напротив, музыкальный этюд или неясный звук голосов могут так же способствовать работе, как звенящая тишина ночи. Если последняя развивает внутренний слух, то первые становятся пробным камнем для слога, полнота которого поглощает даже эксцентричные звуки.

IV. Будь разборчив в письменных принадлежностях. Педантичная привязанность к определенной бумаге, перьям, чернилам приносит пользу. Не роскошь, но полный их набор – обязателен.

V. Не давай ни одной мысли остаться инкогнито и веди свои записи со строгостью чиновника миграционной службы.

VI. Не подпускай к своему перу вдохновение, и перо будет притягивать его как магнит. Чем дольше и осмотрительнее ты выдерживаешь паузу, прежде чем записать осенившую тебя мысль, тем более зрелой и развернутой предстанет она перед тобой. Речь завоевывает мысль, но властвует над нею письмо.

VII. Если тебе ничего не приходит в голову, ни в коем случае не прекращай писать. Дело чести литератора – прерываться только тогда, когда нужно соблюсти договоренность (обед, встреча) или когда произведение закончено.

VIII. Восполняй перебои вдохновения, переписывая начисто то, что уже сделано. Это пробудит интуицию.

IX. Nulla dies sine linea* – но недели можно.

X. Произведение, над которым ты не сидел с вечера до утра, нельзя считать совершенным.

XI. Не пиши концовку в привычной рабочей обстановке. Там ты не сможешь на это решиться.

XII. Порядок сочинения: мысль – стиль – письмо (Schrift). Смысл чистовой рукописи в том, что при ее составлении внимание больше сосредоточено на каллиграфии. Мысль убивает вдохновение, стиль сковывает мысль, письмо дает стилю расчет.

XIII. Произведение – это посмертная маска замысла.

* Ни дня без строчки (лат.)

В современной русской литературе привычно зияют целые бездны, поверх которых писатели глядят куда-то в золотую даль, или в национальное возрождение, или в загадочную русско-советскую душу, или еще куда. Лично я вижу вокруг исчезающе мало литературы для себя, о себе, кого-то, кто бы разговаривал на моем языке. Фантастика, янг эдалт и поэзия — да. С внежанровой прозой все как-то очень грустно. Может быть (очень может быть), я просто плохо и мало читаю, вы меня поправьте, если что.

Повесть (это на мой взгляд, автор определяет жанр как кинороман) Анны Козловой "F20", лауреат Нацбеста-2017, вроде бы делает шаг куда-то туда. F20 — код шизофрении в Международной классификации болезни. Главная героиня вырастает и пытается вступить во взрослую жизнь, скрывая свою недиагностированную F20 ото всех, потому что по опыту младшей сестры знает, что шизофрению не лечат, а только превращают тебя в овощ, потому что больница — это ад на земле, потому что ей приходится с раннего детства решать свои проблемы самостоятельно, потому что взрослые вокруг погружены в тяжкие отношения, которым лучше было бы не случаться никогда, нищету и алкоголизм, мучительно скрывая все это от самих себя, а голоса никогда не умолкают, и ты пытаешься найти баланс между степенью потери личности, которую можешь выдержать, селфхармом и зависимым поведением, который сделает жизнь хотя бы приблизительно выносимой. И так выглядит мир очень многих людей, для которых не пишут статьи в глянцевых журналах и все вот это.

«Жизнь стоит прожить, и это утверждение является одним из самых необходимых, поскольку если бы мы так не считали, этот вывод был бы невозможен, исходя из жизни как таковой» — цитата из Сантаяны, которую запихивают в кучу учебных текстов про суицид, и которая завершает книжку. Спасибо автору за честный разговор. Но из-за концовки, честно говоря, кажется, что это этому тексту тоже роднее было бы в янг эдалт. Как если бы автор такого янг эдалта очень, очень доверял молодому читателю.

Почему именно европейцы вторглись на территорию коренных американцев и оккупировали ее, а не наоборот? Как получилось, что новогвинейцы оказались обладателями самых примитивных технологий? "Почему капитализм не появился в доколумбовой Америке, исследовательская наука — в Китае, а болезнетворные микробы — в аборигенной Австралии?" Словом, почему на разных континентах и в разных обществах история развивалась так по-разному? На этот вопрос Пулитцеровский лауреат Джаред Даймонд пытается ответить, обозрев историю человечества за тринадцать тысяч лет, — отойдя от факторов локальной культуры и расширив фокус, не пытаясь выдать за "всемирную историю" историю письменных обществ Евразии и Северной Африки. И даже он сознательно и последовательно уделяет им существенно меньше внимания, чем субсахарской Африке, Северной и Южной Америке, архипелагам Юго-Восточной Азии, Автстралии, Новой Гвиниее, островам Тихого океана. Главный тезис автора, скажем так, интуитивно-понятный — эволюция различных сообществ складывалась по-разному из-за разных условий обитания (а не из-за разницы в человеческой биологии). Но изложение захватывающих подробностей схватки людей с обстоятельствами — драматично, как "Игра престолов".

Пролистывала я тут по рабочей необходимости детективы британки Анжелы Марсонс — я не большой читатель детективов сейчас, нормальные добротные психологические триллеры такие, но, как говорится, with a twist. Они насквозь феминистические. На этом нет акцента, это заметно только потому, что они устроены как зеркальное отражение «мужской» жанровой литературы. Главная героиня Ким Стоун занимает условную нишу «положительного главного героя с неприятным характером» — угрюмая, бесцеремонная, замкнутая, одинокая, саркастичная. И с тяжелым детством, полным тайн. Но блестящий сыщик, за что ее и терпят. Но это только верхушка айсберга. Женщины-полицейские, женщины-маньяки, второстепенные и первостепенные персонажи, женщины с моральными травмами и физиологическими особенностями. Куча женщин-профессионалов: притом показано, как окружающие мужчины могут пренебрежительно относиться к их навыкам, или, наоборот, могут нуждаться в том, чтобы им показали, как правильно что-то делать. Женщины ведут сюжет и совершают важные выборы и поступки. Женщины решают конфликты между собой. Мужчины там тоже, конечно, есть, но они все на втором плане. Например, у героини нарисовывается фоном намек на романтический интерес, но мысли о нем ни в коей мере не могут отвлечь ее от чего-то по-настоящему важного — работы, жизней, которые надо спасти и т.д.

С одной стороны, не очень здорово, что это бросается в глаза, — так много оно говорит о контесте, от которого отталкивается Марсонс. С другой стороны, отрадно, когда есть такой масс-маркет. Отрабатывать еще и отрабатывать, не один десяток лет.

Майкл Баскар — издатель цифровых книг, соучредитель издательства Canelo. Я не знала, а это именно он создал довольно уже легендарную (как я понимаю) электронную книжку-приложение "80 дней" по Марку Твену, взорвавшую в свое время аппстор. Баскар берет слово "кураторство" и выворачивает его наизнанку с целью рассмотреть, что же оно теперь означает такое в изменившемся мире. Дело в том, что это слово выпало из своего обычного арт-музейного контекста и превратилось в бесящее всех модное обозначение, которое натягивают на все подряд. Кураторы плейлистов, кураторы блогов, кураторы ресторанного меню. Если в русскоязычной среде этого пока не так много, но ростки видны и здесь. И не зря! Считает Майкл Баскар. Раз слово есть и живет, значит, не отвешивать губу на него надо, а изучать причины такого широкого употребления и процессы, которые за этим стоят. Вкратце, следуя его изложению, — причина в перенасыщении рынка, изобилии всего, которое топит нас и заставляет иногда отказываться от выбора вообще. Всего очень много. Больше не надо. В такой обстановке важнейшей становится работа уже не самого творца или производителя, а того эксперта, который разбирается в каком-то поле и сможет вынести суждения, стать законодателем вкуса, совершить работу по отбору и оформлению, благодаря которому потребителю достанутся сливки. Мало того, по мнению Баскара, кураторский подход ко всему-всему — главнейшая современная тенденция, которая может привести к чему угодно: то ли нейросети захватят мир, то ли все спасутся в осознанном различении и заботе о качестве информации и вещей.

Название книжки почему-то перевели именно так, как перевели, хотя в оригинале она называется Thinking, Fast and Slow. Это, в отличие от русифицированного, отражает теорию, которую излагает Даниэль Канеман. Канеман — один из основоположников психологической экономической теории (Нобелевку в 2002 году он получил именно по экономике — но за использование психологических методов, «в особенности — при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределённости»). Для того, чтобы объяснить, каким образом ошибки мышления обусловшены самим механизмом этого мышления, он выделяет две «системы». Они и есть главные воображаемые персонажи этой книги, не существующие на самом деле, но успешно работающие как модель сознания.

Система 1 — срабатывает моментально, автоматически и почти незаметно

Система 2 — сознательные умственные усилия

Хотя Система 2 считает, что распоряжается в человеческом уме она, Канеман постулирует, что именно Система 1 порождает впечатления и чувства, которые потом становятся главным источником убеждений и сознательных выборов Системы 2. Как из их взаимодействия рождается несовершенство и сложность человеческого способа думать, почему в хорошем настроении мы более склонны к логическим ошибкам, откуда у нас возникает иллюзия истины и что такое эффект ореола — все это и многое прочее увлекательно и очень внятно излагает Канеман. Пылко рекомендую книжку всем, кто внимательно относится к работе своего сознания.

Недавно почивший Анатолий Георгиевич Алексин написал самый чудесный детский детектив всех времен и народов, «Очень страшную историю». Как школьный литературный кружок им. местного писателя Гл. Бородаева едет на писательскую дачу, и там случается ужасное! или не случается. И все это записывает начинающее литературное дарование, шестиклассник Алик «Детектив» Деткин.

Мне было лет шесть, и мы с мамой потом полгода разговаривали так: «Судьбе было угодно, чтобы я не доела суп», «Острая наблюдательность подсказала мне, что ты забыла ключи» и пр. И еще я немедленно завела себе тетрадку под детективную повесть, конечно.

*

А мои родители уверяли, что увлечение детективами — «это мальчишество». О, какие

легкомысленные, поспешные выводы мы порой делаем!.. Да, «Тайна старой

дачи» меня потрясла. Там было все, что я так ценил в художественной

литературе: убийство и расследование.

*

Это был человек лет тринадцати. Ростом он был высок, в плечах был широк.

Если Принц Датский узнавал, что у кого-нибудь дома происходит важное

событие, он хватал бумагу и карандаш, убегал, чтобы побыть в

одиночестве, а потом возвращался и говорил:

— Вот… пришли на ум кое-какие строчки. Может, тебе будет приятно?

Он совал в руки листок со стихами и убегал. Большая физическая сила сочеталась в нем с детской застенчивостью.

*

От самого дня рождения я никогда не был ветреником. И никогда не вел

рассеянный образ жизни. Наоборот, постоянство было моей яркой

особенностью. Наташа нравилась мне с первого класса. Она была полна

женского обаяния.

*

А природа между тем жила своей особой, но прекрасной жизнью…

Погода была отличная! Лил дождь, ветер хлестал в лицо, земля размокла и

хлюпала под ногами… «Это создаст нужное настроение, — думал я. — Ведь

мы едем не развлекаться, а на место таинственного преступления!» —

Пушкин любил осень, — сказал промокший Покойник. — Спрашивается: за

что?..

*

«Выходной день — воскресенье», — прочитал я на облезлой табличке.

О, какие печальные сюрпризы подсовывает нам жизнь!

«Я хочу сменить систему: ничего больше не разоблачать, не интерпретировать, но обратить самопознание в наркотик и через него получить доступ к полному видению реальности, к великой и ясной грезе, к пророческой любви.

(А что, если сознание — подобное сознание — и есть наша человеческая будущность? Что если на еще одном витке спирали, в один прекраснейший всех день, с исчезновением всякой реактивной идеалогии, сознание станет наконец — снятием различия явного и тайного, видимого и сокрытого? Что если от анализа требуется не уничтожить силу (и даже не исправить или направить ее), но только ее украсить — художественно? Представим себе, что наука об оплошностях откроет однажды свою собственную оплошность и что эта оплошность будет новой — неслыханной — формой сознания?»

Миранда Джулай — поразительная, экзотическая психованная фея, задающая людям неудобные вопросы for the art, независимый кинорежиссер, писательница, современный художник. Сборник ее рассказов «Нет никого своее» давным-давно выходил в Лайвбуке, а вот ее первый роман должен выйти осенью в Эксмо в офигительном, как обычно, переводе Шаши. Начиная читать, я ничего не знала о сюжете и, честно говоря, считаю, что так с этой книжкой лучше всего — не иметь никаких предварительных мнений, не знать, что случится за каждым поворотом страницы. Полностью отдаться тому специфическому трепету, когда понятия не имеешь, чего ожидать, но в какой-то момент, довольно быстро, осознаешь: ты в полной власти опасного и непредсказуемого автора, он ведет причудливую эмоциональную игру и в любую следующую секунду может сделать с тобой что угодно. Как в одном из перформансов Миранды, где она вызывает на сцену добровольцев и задает им самые болезненно личные, самые неожиданные, странные и неловкие вопросы, на которые им приходится отвечать перед целым залом людей. Эта книжка тоже задает вопросы, на которые вам, возможно, не захочется отвечать — вот о чем имеет смысл предупредить вместо того, чтобы описывать фабулу, знание которой вам не просто не пригодится, а ровно наоборот. Миранда дьявольски проницательна в том, что касается того, как устроены истории, которые мы рассказываем сами себе, и настоящие истории чувств, которые происходят с нами там, мы предпочитаем не заглядывать. Неподдельная, бьющая живой человеческой кровью правдивость и точность множества мелких ходов и деталей выдает привычку пристально и подолгу смотреть внутрь себя самой, с детским спокойным любопытством и беспощадностью разбирая на составляющие то, что организовывает личность. Миранда много думает о социальных условностях и потаенных людских желаниях, сексе, невротическом вытеснении и его причудливых механизмах, границах между игрой и насилием. Чтобы заглянуть в этот лунапарк вместе с ней, требуется благородное неистовство определенного сорта. Не обещаю, что вам понравится, но вы наверняка оцените интимную утонченность его аттракционов и, вероятно, узнаете кое-что о себе — если сможете себе разрешить.

Миранда Джулай — поразительная, экзотическая психованная фея, задающая людям неудобные вопросы for the art, независимый кинорежиссер, писательница, современный художник. Сборник ее рассказов «Нет никого своее» давным-давно выходил в Лайвбуке, а вот ее первый роман должен выйти осенью в Эксмо в офигительном, как обычно, переводе Шаши. Начиная читать, я ничего не знала о сюжете и, честно говоря, считаю, что так с этой книжкой лучше всего — не иметь никаких предварительных мнений, не знать, что случится за каждым поворотом страницы. Полностью отдаться тому специфическому трепету, когда понятия не имеешь, чего ожидать, но в какой-то момент, довольно быстро, осознаешь: ты в полной власти опасного и непредсказуемого автора, он ведет причудливую эмоциональную игру и в любую следующую секунду может сделать с тобой что угодно. Как в одном из перформансов Миранды, где она вызывает на сцену добровольцев и задает им самые болезненно личные, самые неожиданные, странные и неловкие вопросы, на которые им приходится отвечать перед целым залом людей. Эта книжка тоже задает вопросы, на которые вам, возможно, не захочется отвечать — вот о чем имеет смысл предупредить вместо того, чтобы описывать фабулу, знание которой вам не просто не пригодится, а ровно наоборот. Миранда дьявольски проницательна в том, что касается того, как устроены истории, которые мы рассказываем сами себе, и настоящие истории чувств, которые происходят с нами там, мы предпочитаем не заглядывать. Неподдельная, бьющая живой человеческой кровью правдивость и точность множества мелких ходов и деталей выдает привычку пристально и подолгу смотреть внутрь себя самой, с детским спокойным любопытством и беспощадностью разбирая на составляющие то, что организовывает личность. Миранда много думает о социальных условностях и потаенных людских желаниях, сексе, невротическом вытеснении и его причудливых механизмах, границах между игрой и насилием. Чтобы заглянуть в этот лунапарк вместе с ней, требуется благородное неистовство определенного сорта. Не обещаю, что вам понравится, но вы наверняка оцените интимную утонченность его аттракционов и, вероятно, узнаете кое-что о себе — если сможете себе разрешить.

Я про эту книжку еще потом напишу, наверное, от нее так просто не избавишься.

но взрослые не припомнят

а боги им не подскажут

тело-свинья не выдаст

и выдаст, а не возьмут

а выйдет душой в потемки

путями кровоподтека

а вынесет на подносе

доносчику первый кнут

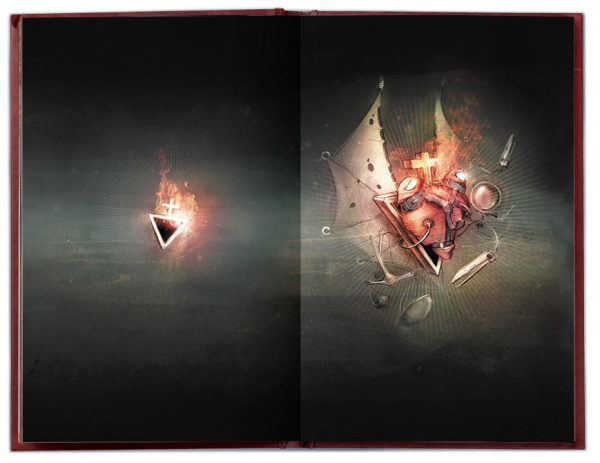

Картиночный эфир. Янина Вишневская и Олег Пащенко — каждый сам по себе шаман и шаман, поющие "поверх великого ничего". Под одной обложкой это две песни — визуальная и текстовая, которые переплетаются причудливым образом, создавая экзистенциальный поэтический комикс, ультра-современная форма разговора о тварях и боге.

Откопала в Додо букинистику — классическую книжку Михаила Ямпольского по visual culture, исследование визуальной культуры от эпохи романтизма до начала прошлого века. Вот отрывочек к размышлениям о компьютерной метафоре сознания.

Хилель Шварц в своем очерке современной "кинестетики" справедливо указал на то, что современная культура машин, репортажной фотографии, кинематографа, синкопированной музыки и научной организации труда приучили людей к сознанию "изолированных моментов, но также и к дроблениюих собственных движений, их расщеплению в режиме множественной перспективы и бесконечного множества ракурсов". Эту атомизацию образов Шварц относит к области "кинецептов" (kinecepts), то есть реального кинестэтического опыта, который он противопоставляет сфере "кинестрактов" (kinestructs) — или кинестетических идеалов. Кинестетический идеал, по его мнению, выражает прямо противоположную тенденцию к непрерывности органического движения, ясно проявляемую в эволюции танца от фиксированных поз к подчеркнутой континуальности движения. Таким образом, отрыв "органической" континуальности от корпускулярности мгновенного зрительного восприятия выражается и во все более видимом разрыве между реальным кинестетическим опытом и его идеалом.

Гастон де Павловский в 1912 году опубликовал полуроман-полутрактат "Путешествие в страну четвертого измерения". Помимо иных уже знакомых нам мотивов (автомобиль как "новое животное") здесь описывается новая раса людей, способных видеть невидимое. Для этогоим служит специальный прибор "афаноскоп". В результате мозг новых людей заполоняет хаотический поток несущихся образов:

"Воспринимаемый в форме световых впечатлений, этот обескураживающий хаос увлекалих сознание, ломал окружавшие их афаноскопы и высвобождал в их обезумевшем мозгу настоящую бурю".

На следующий день эти сверхзрячие люди превращаются в обломки "слишком сложных машин". Катастрофа "афаноскопов" Павловского отражает несогласованность между хаосом моментальных восприятий и непрерывностью движения машины.

Новая метафорика зрения уходит корнями в докинематографическую эпоху, в период всеобщего увлечения оптическими игрушками, созданными на основе вращающихся дисков, "колес", всевозможными фенакистископами, зоотропами, праксиноскопами. Некоторые мотивы, например, "Евы будущего" Вилье, безусловно связаны с оптическими иллюзиями середины XIX века. Некоторые игрушки, такие как фенакистископ, даже внешне напоминали "модель" Иксионова колеса, аттракцион "кубистера".

Бодлер в "Морали игрушки" описывает этот прибор. На его диске нарисованы танцовщик и жонглер, расположенные по периметру вокруг центра:

"Скорость вращения превращает двадцать прорезей в одну круговую, сквозь которую вы видите отражающихся в зеркале двадцать танцующих фигурок, совершенно одинаковых и выполняющих с фантастической точностью одни и те же движения. Каждая фигурка использует двенадцать других. Она вращается на круге, и скорость делает ее невидимой; в зеркале, видимом через вращающееся окошко, она предстает неподвижной, исполняющей на месте все те движения, которые распределены между двадцатью фигурами".

Такого рода "машины" метафорически помещаются внутрь сознания. Шарль Кро, как и его друг Вилье, увлекавшийся пред-кинематографическими аппаратами и даже претендовавший на изобретение фонографа, написал трактат "Принципы церебральной механики" (1879), где попытался описать функционирование сознания через аналогии с механикой и машиной. Трактат сопровождался пояснительными чертежами, изображавшими психический механизм в виде мельницы с рукоятками и дисками. Кро писал, что его механика, его машины изобретены априори и позволяют как бы наблюдать за скрытыми от взгляда исследователя психическими функциями. Показательно при этом, что Кро в дальнейшем энергично отвергал любые "обвинения в материализме", которые мог вызывать его трактат. Для Кро речь шла о противоположном — о почти мистическом приближении к непостижимому, загадочному, тайному И тайна тут заключалась в возможности перехода от множественности атомизированных картинок (двадцать танцоров Бодлера) к некой непрерывности движения самого механизма. Иными словами, это тайна перехода от хаоса материи к сознанию, обладающему непрерывностью.

Сборник статей, выпущеный несколько лет назад Европейским университетом в Санкт-Петербурге (который сейчас лишили образовательной лицензии, что само по себе очередной позор властей). Книга посвящена анализу категорий вины и позора, как они маскируют определение границ между приемлемым и неприемлемым поведением в обществе и обеспечивают комплекс идей, с помощью которого государства осуществляют контроль. Много интересного: статья Юлии Барловой о дискурсе виновности и проблемы профессионального нищенства в восприятиях и оценках бедности в России в Новое время; статья Ольги Саламатовой «Бедные как объект дисциплинарной политики: наказания за бродяжничество и преступления против нравственности в графстве Миддлсекс в период правления ранних Стюартов»; статья Ольгой Кошелевой о провинностях и наказаниях в воспитании российского юношества в XVIII столетии, Натальи Пушкаревой — о позорящих наказаниях для женщин в России XIX — начала XX вв., и мн. др.

А вот любопытное из текста Анн-Мари Килдей «Травма, вред и унижение: реакция общины на девиантное поведение в Шотландии раннего Нового времени»:

Английские историки предпочитают использовать термин «какофония» (rough music), а не «шаривари» при описания разных форм общественного унижения, практиковавшегося здесь с конца XVI в. Какофония заключалась в жуткой дисгармонии звуков, обычно сопровождавшейся представлением или ритуалом, смысл которого состоял в вульгарном осмеянии и посрамлении тех, кто нарушил отдельные общественные нормы. Какофония имела разные формы в соответствии с обстоятельствами каждого конкретного дело, но обычно они «...являлись исключительно ритуализированным выражением враждебности» и могли наносить физический и моральный вред. Подобно грохоту или «музыке», исполнявшейся членами общины в виде лязганья крышек и горшков вблизи места жительства нарушителя для привлечения внимания к разворачивавшейся сцене действий, событие могло включать «...таскание жертвы (или ее заместителя) на жерди или осле, маскарад и танцы, сложные речитативы, грубые пантомимы или уличные представления; показ и сожжение чучел, а также все вышеперечисленное одновременно».

<...>

Считалось, что поддержка патриархальных ценностей внутри семьи служила основой для последующего подчинения государству. Следовательно, любая угроза патриархатной системе потенциально угрожала всему обсщественному и политическому порядку. С 1560-х гг. эта угроза исходила главным образом от непокорных, независимых женщин, что лучше всего подтверждалось значительным увеличением дел против таких женщин в английских судах. Женщин, нарушавших границы нормального, приемлемого женского поведения, например попытавшихся управлять своими хозяевами или мужьями, следовало укорять и напоминать им об их месте как дома, так и в обществе.

<...>

В общем, английская историография общинных позорящих наказаний выяаила несколько ключевых характеристик данного обычая. Во-первых, хотя эти случаи и имели бунтарскую сущность, их процедура совсем не была спонтанной, поскольку для эффективности какофонии ее мишень должна была бы быть признанным членом общины, а само наказание налагалось на основе сознательного решения большинства членов общины. Во-вторых, в Англии раннего Нового времени классовая иерархия, скорее всего, не полностью ограничивала какофонию плебейской культурой, как показывают примеры применения ритуала против землевладельцев и знати. Однако обычно такое оскорбление чаще всего практиковалось в народной среде. Наконец, английские историки обнаружили, что обесчещенными жертвами данного ритуала чаще становились мужчины, нежели женщины, а когда мишенью становились женщины, то позор обрушивался на их чучела, а не на них лично.

Однако подобных исследований соответствующих шотландских ритуалов данного типа общинного опозоривания еще нет. Это удивительно, так как недавние исследования показали, что благодаря специфическому соотношению правоохранительных и церковных властей в Шотландии сложился относительно уникальный контекст для возникновения уголовных инициатив и реакций на их нарушение. Например, участие шотландских женщин в криминальных деяниях было гораздо более значительным по сравнению с обнаруженными данными в других европейских странах в раннее Новое время. Шотландские женщины не всегда полагались на мужчин-сообщников, когда совершали уголовные преступления, что является обычным для других стран; скорее, они сами активно совершали преступления, даже с применением насилия.

Отчасти высокий процент упоминания женщин-преступниц в шотландских обвинительных приговорах отражает озабоченность властей женским девиантным поведением. В раннее Новое время Шотландия была глубоко проникнута кальвинизмом. Любой, нарушивший границы приемлемого поведения, мог ожидать безжалостой реакции судебных властей. Особенно это касалось женщин-преступниц, причем не только в силу плохого поведения, но и из-за несоответствия нормативным феминным качествам. В ответ шотландские власти считали подходящим создавать негативные примеры девиантных женщин посредством судебных процессов, высокого уровня обвинительных приговором и изощренных наказаний. На практике это означало, что в Шотландии раннего Нового времени функционировала система постоянного надзора, в который активно были втянуты высшие чины шотландской церкви. В тесном сотрудничестве церковь и судебная система создали особо эффективную структуру предварительного розыска, посредством которой выявляли подозреваемых, затем их арестовывали и допрашивали до суда.

Авторы «Вторжения жизни» смотрят на интеллектуальную историю XX века через частную жизнь самих филосософов. 25 известных мыслителей от Поля Валери до Нади Петёфски — и как их теория соотносится со сферой приватного. Можно читать насквозь, можно интересующие главки отдельно. Вот о Сартре:

Путаницу между миром и языком он трактует весьма невозмутимо – как дело прошлое: «Открыв мир в слове, я долго принимал слово за мир». Но во всем, что написал Сартр в «Словах» и позднейших книгах, видно, что этот самоосвободительный жест был половинчатым, нерешительным. После детства жизнь еще отнюдь не сразу ринулась в действительность. Скорее, Сартр пытается сидеть на шпагате, балансируя между жизнью и письмом. Это шаткое равновесие относится, несомненно, к самым пленительным чертам его творчества.

В раннем романе Сартра «Тошнота» (1938) голод по реальности становится ошеломляющим:

«Чтобы самое банальное происшествие превратилось в приключение, необходимо и достаточно его рассказать. Это-то и морочит людей; каждый человек – всегда рассказчик историй, он живет в окружении историй, своих и чужих, и все, что с ним происходит, видит сквозь их призму. Вот он и старается подогнать свою жизнь под рассказ о ней».

Это звучит так, как если бы герой романа толкал язык (а значит, и сам роман!) в тупик, как будто речь идет только о том, чтобы «существовать» и сталкиваться с теми вещами, которые не составляют «декорацию», а «освободились от своих имен» и предстают «гротескными», «своенравными», «колоссальными». И все же в конце книги Сартр делает ставку на одну особую форму повествования или «истории», которая должна быть «твердой, как сталь» (т. е. как жизнь!): «Скажем, история, которой быть не может, например, сказка. Она должна быть прекрасной и твердой как сталь, такой, чтобы люди устыдились своего существования». Задним числом, в тех же «Дневниках странной войны», он пишет о том, что он называет «биографической иллюзией» (предвосхищая тем самым критику ее у П. Бурдьё): «Я дошел до границы того, что называю биографической иллюзией, состоящей в убеждении, будто прожитая жизнь может походить на жизнь рассказанную». При этом Сартр остается приговорен к «своему желанию писать»: в «Дневниках странной войны» он характеризует себя как «воздушное создание», тогда как нужно было бы быть «из глины». То, что Кьеркегор пишет в «Или – или» об эстетической дистанции, о непрямом удовольствии от удовольствия, Сартр, конечно, не ссылаясь на Кьеркегора, относит к себе:

«Мои самые великие страсти суть не что иное, как нервные движения. В остальное время я чувствую наспех, а затем развиваю это на словах, тут немного нажму, там – немного натяну, и вот построено образцовое ощущение – прям печатай в книжку. Я ввожу в заблуждение, произвожу впечатление чувствительного, а на самом деле я – пустыня.

Не думаю, что слишком обобщу, если скажу, что основная моральная проблема, до сих пор меня занимавшая, является в итоге проблемой отношений искусства и жизни. Я хотел писать, в этом сомнения не было, в этом никогда не было сомнения; только рядом с этими чисто литературными трудами существовало "остальное", то есть все: любовь, дружба, политика, отношения с самим собой, да мало ли еще что».

Сегодня будет эфир с картинками, потому что в "Додо" распродажа отличных книг по живописи и дизайну, и я, конечно, не могла в этой распродаже не покопаться как следует. Очень много полезнейшх книжек, которые пригодятся всем, кто работает с изображениями и отдельно — с книгой. Вот в "Эволюции дизайна", например, 40 кейсов разбираются с точки зрения фундаментальных аспектов дизайна, стратегии и концепции, весь рабочий процесс раскладывается на составляющие элементы. Рассказывают сами дизайнеры — на что они опирались, каким образом придумывали и о чем помнить, чтобы получить выразительную и эффективнцю визуальную коммуникацию.

Я вообще-то активно не люблю книжки, где страдают собачки. Но Стивен Роули мою нелюбовь перехитрил.

В общем, жил-был сорокадвухлетний Тед, и жила-была у него старенькая такса Лили. Тед только что расстался с бойфрендом, с которым они шесть лет были вместе, и вообще у него все не очень. Лили теперь для него — самое близкое существо. С ней можно смотреть телик, сплетничать и гулять, и она безусловно любит Теда. Лили никогда не причинит ему боль — в отличие вот от того парня, или от матери Теда — которой он боится сказать «я тебя люблю», потому что не хочет услышать ответ.

У таксы в этой небольшой обаятельной книжке есть свой характерный голос, которым она вмешивается в повествование и общается со своим непутевым хозяином. И все бы ничего, но тут Тед обнаруживает на голове у Лили шишку в виде осьминога — это опухоль, которая означает, что собачка скоро умрет. И тут происходит странное. Тед вообще перестает думать о Лили и о ее болезни. Зато он начинает думать об осьминоге. Осьминог занимает все больше и больше места в его воображении, становится потусторонней зловещей сущностью, которая строит козни и котороую необходимо победить. Тед постоянно придумывает, как им с Лили убить осьминога, и во всех своих несчастьях прозревает его вредительское щупальце. Осьминог внезапно обретает голос. Осьминог появляется из самых неожиданных мест. Осьминог причудливо искажает пространство вокруг и в конце концов история превращается в полную фантасмагорию — Тед берет яхту и вместе с Лили плывет в море, где сражается с чудовищным осьминогом один на один.

Как мы понимаем, Тед проигрывает.

Несмотря на то, что все это очень грустно, Роули умудряется всю дорогу оставаться легким и ужасно самоироничным, метко и проницательно описывая происходящее в голове Теда, но каким-то чудом не скатываясь в сентиментальные розовые сопли. Роули этот роман написал, чтобы справиться с собственным горем, так что история автобиографичная. Рукопись отвергли 30 литангентов, пока она не попала в издательство, где все прочли, страшно растрогались и в два дня купили права на книжку за баснословные для дебютанта деньги.

«Лили и осьминог» — это честно предъявленный опыт о себе, о принятии потери, о любви в самой ее уязвимой точке, о том, как и почему мы отстраняемся от самых близких, и о том, как трудно любить кого-то живого.

Эркюлю Пуаро нередко делают замечание по поводу его

иностранного происхождения. Он снова и снова спасает положение. Иностранец, чье

вмешательство несет спасение, – разве в нем не угадывается образ Иисуса? Эти

наблюдения заставили меня взглянуть на детективные истории Агаты Кристи в новом

свете.

Единственный современный жанр, звучащий в столь же высоком нравственном регистре, что и Евангелия, – это низкопробный детектив. Если бы мы поместили детективные истории Агаты Кристи над Евангелиями и просветили их насквозь, мы непременно заметили бы их соответствие, сходство, согласованность и равнозначность. Мы обнаружили бы в них немало совпадений и подобий в повествовании. Они точно карты одного города, притчи об одной жизни.

(А также, чем Евангелия похожи на «Убийство в Восточном экспрессе»).

Чтобы описать, как эта небольшая книжка прекрасна, необходимо и достаточно пересказать ее сюжет, а именно этого-то делать и нельзя. Гораздо веселей ее читать, не зная о содержании толком ничего и ничего не ожидая. Попробую акккуратненько пройти между этими Сциллой и Харибдой.

Надо сказать, что «Высокие Горы Португалии» строго показаны тем, у кого в организме острый сезонный недостаток Сарамаго, его беспечных отношений с тканью реальности, его тягучей узорчатой прозы (но Мартел пишет «легче» и снисходит до абзацных отбивок). С другой стороны, роман мне напоминает «Историю мира в 10 1/2 главах» Джулиана Барнса. Образы и мотивы точно так же кочуют из одной части в другую, преображаясь и связывая все происходящее в единую песню о человечестве. Только здесь части три, а время действия растягивается на один век — впрочем, текст раскрывается внутрь себя и у читателя на глазах становится всеохватным, вмещая всю любовь одного живого существа к другому, которая когда-либо случалась на этой Земле.

Три истории такие.

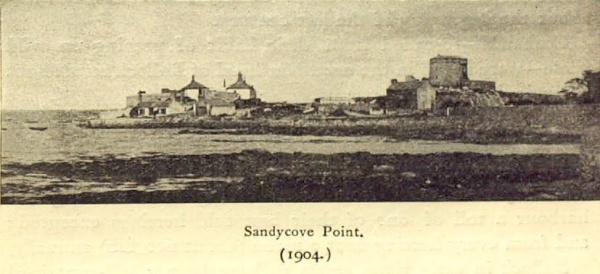

1904 год. У Томаша умерли любимая, маленький ребенок и отец — в одну неделю. Томаш берет драндулет своего дяди — один из первых автомобилей и, сжимая в руке дневник священника-миссионера отца Улиссеша, пускается в путь по Португалии. В дневнике написано, что отец Улиссеш изготовил некий артефакт, который, если его найти, якобы откроет всем глаза на главную истину христианства.Томаш и понятия не имеет, куда его это путешествие заведет.

Тридцать пять лет спустя. Патологоанатом Эузебью Лозора работает допоздна, и к нему является необычный посетитель с трупом в чемодане.

Еще полвека спустя. Канада. Сенатору Питеру Тови проводят экскурсию по Институту изучения приматов. Он встречается взглядом с одной из обезьян, и судьба его с того момента предрешена.

Это история о поиске Бога, и, прежде чем начать ее читать, имеет смысл вспомнить интересный факт о носорогах. Кажется, впервые азиатского носорога описал греческий историк Ктесий. Позже образ носорога трансформировался (по дороге подтянули Ветхий Завет и другие источники) и в Средневековье окончательно оформился в то, что мы знаем, как мифическое животное единорог, — символ духовной чистоты, духовных исканий, символ Христа. У Мартела в «Высоких Горах Португалии» свой остроумный и проницательный взгляд на искания — но они будут вознаграждены. Некоторым образом.

Однажды у великого фантаста Филипа Дика случилось религиозное откровение. Ему с собой вообще было  непросто: к примеру, он как-то написал письмо в ФБР, заявляя, что Станислав Лем — это несколько человек, и все коммунистические агенты. За полгода до этого, весной 1974 года он пережил операцию на челюсти. Он сидел дома и ждал курьера из аптеки с болеутоляющим. Когда в дверь позвонили, открыл и увидел девочку с крафтовым пакетом. У девочки на шее был кулон в виде золотой рыбки. Дик взглянул на кулон и мнговенно испытал Высший Смысл — это Бог, он же "Зебра", он же "Всеохватная Активная Живая Система Разума" (все эти имена Дик нашел потом). Опыт знакомства с этой штукой продолжался март и апрель. С тех пор Филип Дик не мог успокоиться, продолжая разгадывать и интерпретировать то, что он ощутил. На материале этого откровения он написал несколько романов. А еще каждый вечер он садился записывать свои религиозные и философские идеи — и писал всю ночь напролет, иногда по 150 страниц, от руки. За остаток его жизни получилось около 8 000 листов визионерского журнала. После смерти Дика его друг Пол Уиллиамз рассортировал весь этот ворох бумаг в 901 папку, где они до сих пор и пребывают, и хранил у себя в гараже. Все это так там и пылилось, безо всякой надежды на публикацию, пока не пришли молодые и безумные исследователи во главе с Джеем Кинни, которые совершили огромный труд — инвентаризовали и скопировали бумаги. Следующим поколениям уже было от чего отталкиваться, и вот, не так давно появился большой том под редакцией Памелы Джексонс и Джонатана Летема, очередных героев и фанатов, взявшихся расшифровывать и готовить "Экзегезу" к печати. Это наиболее полное издание на сегодня, но и там только одна десятая — 900 с лишним страниц, которые могут стать небывалым приключением для чьего-то еще сознания.

непросто: к примеру, он как-то написал письмо в ФБР, заявляя, что Станислав Лем — это несколько человек, и все коммунистические агенты. За полгода до этого, весной 1974 года он пережил операцию на челюсти. Он сидел дома и ждал курьера из аптеки с болеутоляющим. Когда в дверь позвонили, открыл и увидел девочку с крафтовым пакетом. У девочки на шее был кулон в виде золотой рыбки. Дик взглянул на кулон и мнговенно испытал Высший Смысл — это Бог, он же "Зебра", он же "Всеохватная Активная Живая Система Разума" (все эти имена Дик нашел потом). Опыт знакомства с этой штукой продолжался март и апрель. С тех пор Филип Дик не мог успокоиться, продолжая разгадывать и интерпретировать то, что он ощутил. На материале этого откровения он написал несколько романов. А еще каждый вечер он садился записывать свои религиозные и философские идеи — и писал всю ночь напролет, иногда по 150 страниц, от руки. За остаток его жизни получилось около 8 000 листов визионерского журнала. После смерти Дика его друг Пол Уиллиамз рассортировал весь этот ворох бумаг в 901 папку, где они до сих пор и пребывают, и хранил у себя в гараже. Все это так там и пылилось, безо всякой надежды на публикацию, пока не пришли молодые и безумные исследователи во главе с Джеем Кинни, которые совершили огромный труд — инвентаризовали и скопировали бумаги. Следующим поколениям уже было от чего отталкиваться, и вот, не так давно появился большой том под редакцией Памелы Джексонс и Джонатана Летема, очередных героев и фанатов, взявшихся расшифровывать и готовить "Экзегезу" к печати. Это наиболее полное издание на сегодня, но и там только одна десятая — 900 с лишним страниц, которые могут стать небывалым приключением для чьего-то еще сознания.

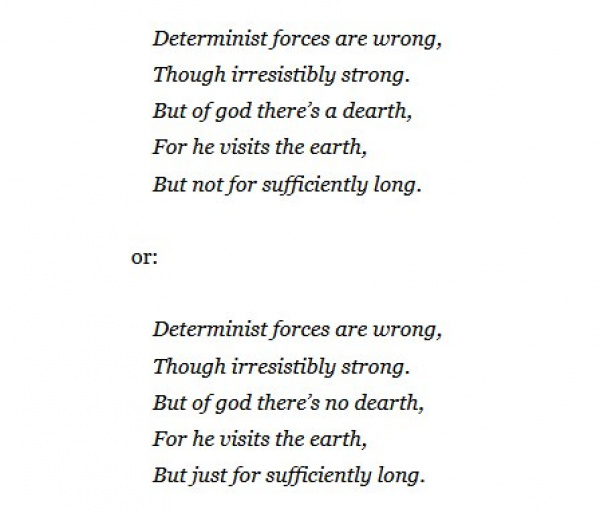

А пока вот вам смешного из предисловия Летема:

Писатель-фантаст Тим Пауэрс цитировал эти два стишка по памяти, затем объяснял:

— Он /Филип К. Дик/ мог позвонить часов в одиннадцать и сказать "Я тут кое-что понял... я понял всленную... не зайдешь?". Он, наверное, писал до шести утра, потом до одиннадцати спал. Я ему говорил: мне на работу пора, запиши, чтобы не забыть. Один раз я сказал: "Да, и не мог бы ты записать это в виде лимерика?". А когда я пришел, он мне выдал две версии.

...

Однажды он мне позвонил и говорит: "Пауэрс, мои исследования доказали мне, что я наделен силой отпускать грехи". "Так, — говорю, — и кому ты отпустил?" "Никому... кошке отпустил и лег спать".

Американские критики окрестили роман «феминистской "Золушкой"» и это, в общем, имеет смысл. Бедная служанка Джейн переживает гибель своего принца и осознает себя как личность, выучивается и становится известной писательницей. Трагическое событие ее юности остается краеугольным камнем в основании того человека, в которого она вырастет. Еще я бы сказала, что книжку можно полушутя назвать женским «Улиссом» — не по масштабу замысла и значимости, а просто потому, что весь роман разворачиваются события одного дня. Погожий мартовский денек 1924 года, то самое Материнское воскресенье, четвертое воскресенье Великого поста. Надо сказать, что большую его часть Джейн проводит на смятой постели, где только что была с молодым человеком, хозяином имения, который будет мертв всего несколько часов — и больше половины книги — спустя, разбившись на машине по дороге к собственной невесте. Тем временем мысли Джейн бегут прозрачными весенними ручейками, обнимая его, свое положение подвластной ему в жизни и направляющей его в постели, свое положение преступницы, его невесту, и догадывается ли горничная Этель, книги, истории для мальчиков, и как она училась в Оксфорде, перемешивается прошлое и будущее, и сочинение историй, и «Юность» Джозефа Конрада. Небольшая, изящная лиричная книжка, пронизанная как будто весенним солнцем.

«А если уж совсем честно (хотя об этом она и подавно не расскажет никогда и никому и уж тем более не упомянет об этом ни в одном интервью), то она, разглядывая многочисленные портреты Джозефа Конрада, которые ей удалось раздобыть — на них Конрад был запечатлен в более позднем возрасте, — в итоге в него влюбилась. Ей страшно нравились и его серьезность, и его борода, и выражение его глаз, словно видевших одновременно и что-то очень далекое, и что-то спрятанное глубоко в душе. Порой она даже пыталась себе представить, каково это было бы — лежать в постели рядом с Джозефом Конрадом, просто лежать рядом с обнаженным, стареющим Джозефом Конрадом и молчать, глядя, как поднимается кверху дымок от их сигарет, смешиваясь под потолком, словно в этом дымке и заключена некая великая истина, куда более значительная, чем та, для которой у каждого из них могли бы найтись слова».

Когда язык коммунистической пропаганды понадобилось как-то назвать, а было это в 70-х годах в Польше, лингвист Михаил Гловиньский взял у Оруэлла термин "новояз". Потом, правда, решили, что явление это находится в сфере нормативной лингвистики, а понятие для науки не очень полезно, но путь этих представлений был интересный сам по себе. Гловиньский описывал новояз 4-мя пунктами, и мне кажется, это описание и сейчас заслуживает внимания:

1) Новояз предполагает и навязывает оценивание, при этом оценки решительные, не подлежат сомнению и становятся важнее, чем значения; при этом значения подчинены оценкам. С этой точки зрения это явление он называет языком одноценностным (однозначным).

2) Это синтез прагматических и ритуальных элементов. Эти факторы взаимодополняются и накладываются друг на друга, стремясь к сильному и непосредственному влиянию.

3) Новояз выполняет магическую функцию, он не описывает действительность, а создает ее. Используя новояз, мы говорим о желаемых состояниях так, будто они — реальность.

4) В большей степени, чем в других стилях в новоязе значения формируются на основе личных, арбитражных решений. Таким образом, принимаются решения — о чем можно писать, о чем нет, а так же о том, как именно следует писать.

Цитирую по книге польского лингвиста Мариан Бугайски — занятному учебнику по культуре языка, где она рассматривает позицию и проблемы языка в социальном взаимодействии общества.

Слово мракобесие, оказывается, никакое особенно не древнее и к «мраку бесовскому» не имеет отношения, хотя и звучит похоже. Ввел в широкое употребление его никто иной как Белинский, когда в своей обычной обаятельной манере обзывался на Гоголя по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями»: «Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов...». Вжух — и вот уже весь кружок Белинского, а затем и вся передовая русская крикика взяла хлесткое слово на вооружение, а к 60-м оно уже вошло в литературную норму. В старых текстах компонент -бесие использовали для передачи греческого -мания: были чревобесие, гортанобесие, женобесие (о значении можно догататься). Но как-то не очень была эта конструкция популярна. А потом наступил XIX век, распространились международные термины с окончанием на -manie, и как-то наконец занялось: пошли стихобесие, книгобесие, итальянобесие, славянобесие, москвобесие, кнутобесие, плясобесие. А там и Белинский подоспел.

А теперь ментальное упражнение: придумайте три смешных слова на -бесие.

И живите теперь с тем, что мы с вами здесь книгобесы.

Такие вот и другие чудесные истории про приключения языка можно найти в остроумной книжке лингвиста и филолога Ирины Левонтиной, рекомендую.

Книга эта настигла меня в тинейджерстве. У нас был в классе небольшой бунтарский кружок сюрреалистов, возглавляемый одной моей и по сию пору близкой подругой-художницей, выдавшей мне в зубы «Дневник» со словами «Это ве-ли-ко-леп-но!» (как она поступала в те годы и с другим культпросветом). Мы были дикие неуспокоенные дети, которые вдохновлялись и придумывали какие-то безумные акции вроде публичного подношения двух ржаных батонов скульптурам Дали, стоявшим в Музее современного искусства (музейным работницам пришлось объяснять наши мотивы довольно долго, каждой по очереди; весело было). Дневник я впитывала восхищенно, но на почтительном ментальном расстоянии — откуда имеет смысл разглядывать вещи невероятно красивые, но неуправляемые.

Известно и понятно, что в этом «дневнике» на всякий случай нельзя доверять ни единому слову (вероятно, паре слов можно, но это окажутся топонимы). А вот вся дневниковая часть — экцентрическое, безаппеляционно утверждающее собственную уникальность описание эмоций, намерений, всей внутренней истории, втягивающее в свою свистопляску и множество других людей, культурных персонажей и прочих — это, разумеется, ве-ли-ко-леп-ный миф, возводящийся на глазах изумленного зрителя.

Возвращаясь мысленно к этому тексту сейчас, я воспринимаю все эти невероятные фантазийно-психоаналитические дворцы как очень интересный опыт. Ведь не для публики же Дали их возводил — то есть конечно и для публики тоже, но в первую очередь это история, которую он излагал самому себе, история боговдохновенного возмутительного художника Дали. Но не только история личности — а вся система суждений, на узловатых подпорках которой держится личность, держится утверждение «я». Все, что он говорит о творчестве, об искусстве, все, что он говорит о жизни, о философии, о человеческой природе — все это сложносочиненный ярмарочный калейдоскоп, составленный им самим, чтобы через него видеть свою фигуру гротескной и величественной, потусторонней, в разноцветных плящущих огнях. Истина о мире его совершенно не интересовала — его интересовал он сам, в декорациях, которые он одушевит так, чтобы ему было не скучно. У меня за спиной каждый раз встает этот образ человека с тростью, всякий раз, когда я формирую о чем-нибудь отвлеченное суждение.

Есть такие книги, о которых ты знаешь, что они тебе необходимы, задолго до того, как они окажутся у тебя в руках, даже задолго до того, как узнаёшь об их существовании. Поэтому, когда они появляются — бросаешься к ним немедля. Эта книга из тех, которые необходимо читать дозированно и медленно, потому что большую часть ее ты читаешь в собственной голове, после того, как авторские слова замкнут твой внутренний диалог на себя.

«Фрагменты любовной речи» — книга, составленная по материалам двух учебных лет работы семинара Ролана Барта в Практической школе высших исследований в Париже, с 1974 по 1976. Захватывает — видеть, как его точный систематический ум, способный производить рассуждения поистине математически прекрасные, берет в работу речь влюбленного. Сам модус его высказывания так близко подбирается к художественному, к «литературе», что книгу действительно можно считать «романом» со своими голосами и персонажами. Барт позволяет любовной речи самой препарировать себя, давая слово всем, говорящим о любви: от «Вертера» до Лакана, от Ницше до философии дзэн. Книга выстроена по алфавиту: начинаясь с «Аскезы» («я предъявляю другому символ моего собственного исчезновения»), и до «Я люблю тебя» (не хочу сейчас заглядывать в конец, я еще не дочитала и планирую обходится с этим текстом последовательно). Каждая такая «словарная статья» такого рода на разные голоса описывает одну из фигур мифотворческого танца влюбленного. Из этих фрагментов создается совершенно особенный космос, или, если хотите, дискурс, и важно, что от первого лица.

«Необходимость этой книги, — пишет Барт, — заключается в следующем соображении: любовная речь находится сегодня в предельном одиночестве. Речь эта, быть может, говорится тысячами субъектов (кто знает?), но ее никто не поддерживает; до нее нет дела окружающим языкам...»

Что утверждает влюбленный, когда он говорит? Он говорит: «единичный образ, который чудом отвечает особенностям моего желания». Он говорит: «я безумен, поскольку я не есмь другой». Он говорит: «прежде всего мы любим картину; все, что помогает проникнуть через обрамленность разрыва». Он говорит:

очу рассказать вам о моей любимой книге. Ее не существует.

По крайней мере, пока.

Там внутри 25 недлинных поэтических текстов, каждый из которых, рассказывает на мой взгляд, очень точную и тонкую историю о механизмах тайной жизни человеческой души, как если бы сны каждого из нас вдруг научились разговаривать и пришли рассказать нам о своих страхах, желаниях и поисках снообразным своим языком.

Сны ароде бы более-менее усвоили понятие «человеческий язык», но все еще видно, что он для них не родной и правила его чужды, были поняты формально, на слух. Слова и синтагмы у них — это странные сновидческие образы и повороты сюжета, которые складываются в притчи, смысл каждой из которой мерцает: его чувствуешь сердцем, но каждый раз, когда пытаешься облечь в трактовку — она ускользает прочь. И только мы с вами знаем, что на самом деле сны так пытаются нам пересказать сокровенные правила бытия, ужасно простые, точные и неизменные. Просто на человечьем оные совершенно не умеют звучать.

Эти тексты оформлены одушевленным морем и космосом и их причудливыми и трогательными обитателями. Картинки

делают все происходящее еще более dreamlike: как будто мы вместе сидим у

костра, сны наши рассказывают нам свои истории, и эти истории

возникают всплесками черно-белой графики прямо из языков пламени и тут

же растворяются.

Я хочу сказать большое спасибо автору, Шаши Мартыновой, и художнику Маше Югановой за эту книгу, которой не существует. Но прекрасные новости в том, что ее можно помочь материализовать на бумаге, и если вы ее заранее полюбите, как случилось со мной.

Сейчас книга собирает на издание краудфандингом на Планете.ру — можно включиться.

Опубликовано в журнале "Новая Юность"

2001, 6(51). Цитируется по сайту "Журнальный зал".

Труд начинается при подъеме, и теперь свет,

наоборот, помеха: глаз не видит, куда

ступает нога. Оборачиваться нельзя.

Мишель Серр

История эта имеет множество начал, но ни в одном из них не находит своего завершения. В разрозненном, дискретном обиходе каждого дня, уснащенном псевдосвязующими нитями надежд, иллюзий, воспоминаний, смутных усилий и невзрачных итогов, иногда наступают неизъяснимые (порой краткие, а подчас превосходящие меры ожидания) периоды, на протяжении которых вещи и события, казалось бы глухие и чуждые друг другу, сводимые воедино лишь усвоенной привычкой или волей, внезапно обнаруживают в некоторой отзывчивости тягу друг к другу, продолжая себя в ином, совлекаясь в головокружительный узор, образующий пространство неотступно возрастающего резонанса. Чаще такие изменения незаметны, хотя иногда возникновение подобных соответствий принимает угрожающий характер.

Есть основания думать, что история, точнее ее отдельный эпизод, занимающий меня, берет истоки в нескольких местах одновременно, невзирая на фактическое различие в сроках.

Однажды вечером, находясь в известном кафе, я ощутил, как мой слух сквозь гул говора с неожиданной отчетливостью различает фрагменты чьего-то разговора. Помню, что моего слуха достигло, кажется, слово "теломираз...", а через некоторое время другой голос говорит, скорее всего, о чем-то "...необходимом для восстановления генного щита". Затем звонит телефон, несут пиво, кто-то входит с дождя, сигарета падает на пол и все прекращается.

На следующий день я узнаю из газет, что вчера, судя по тем же словам, в кафе шла речь о, позволим себе сказать, новом прорыве в области генетики, иными словами - об уже возможном вторжении в область бытия, отстоявшую человека всю его историю.

Речь шла о бессмертии.

Тут же я вспоминаю, что начало этого случая (этого совпадения) лежит также еще в одном пересечении времени и места. Я вспоминаю, как (не понять, по какой причине) раскрыл книгу на статье Михаила Ямпольского "Жест палача, оратора, актера" (вполне возможно, это была вообще другая книга, другого автора и все происходило не по осени в балтийских сумерках, а весной на склонах Альп) и, пробегая глазами строки, разглядывая страницы, остановился на гравюре, изображающей палача, стоящего на краю помоста и протягивающего толпе отсеченную на гильотине голову.

Не довольствуясь тем, что ей дано, мысль понуждает воображение искать выход: помост, театр, смерть, зритель, кулисы, ужас, что, как кажется, намеренно предлагает достаточно знакомую перспективу рассуждения, будто бы на самом деле пытаясь что-то сокрыть в своей испытанной притягательности.

Несколько дней спустя неверно внесенное в поисковую систему слово вынесло меня на sitе, полностью посвященный гильотине как таковой. Случайность, обязанная ошибке.

Оказывается, д-р Гильотeн ничего не изобретал. Орудие декапитации, следует признать, существует едва ли не с 1300 года и впервые применялось в Ирландии.

Со временем это сверкающее крыло казни, как и любое приличное изобретение, стало все чаще осенять публичный театр смерти. По-видимому, лезвие этого крыла служило тончайшей гранью, созерцание которой, по словам Батая, позволяло человеку преступать пределы собственной фундаментальной разорванности, рассеченности.

Что до д-ра Гильотeна, то он, не обинуясь, предложил Конвенту шестистраничный обстоятельный доклад о целесообразной гуманности применения подобного орудия в индустрии революции. К счастью, история не преподает никаких уроков, поскольку как таковой ее в итоге просто нет.

Однако даже в этом, последовательно собранном своде малочисленных фактов оказалась сокрытой одна немаловажная частность - из пяти отсеченных на гильотине голов по меньшей мере три головы продолжают жить не менее трех-четырех секунд. Несколько позже М. Ямпольский сообщит, что "вокруг продолжающейся жизни головы после гильотинирования образовался целый фольклор. Например, история о том, как палач дал пощечину отрубленной голове Шарлотты Корде и та покраснела...".

И все же попробуем посчитать до 4-х! - времени более чем достаточно для того, чтобы увидеть свое собственное "мертвое" тело, увидеть и то, как оно колышется, проплывая в глазах людей, созерцающих не акт расчленения, но вступающих в непрерывные воды смерти, - собственное бессмертие. Но "увидеть себя мертвым" означает непреодолимый изъян некой двусмысленности.

Разве эта сюрреалистическая фигура при приближении к ней не оказывается апорией? Которую возможно понять (так, во всяком случае, мнится), введя лишь понятие бессмертия - пусть всего нескольких мгновений отчетливо "явного" существования после фактически тотального разрушения.

Более того, смерть и не-смерть в этом случае оказывается (разумеется, ненадолго) одним и тем же, невзирая на разделение, на различие, проведенное лезвием... Возможно ли это вообразить, а вслед за тем и помыслить? Или же это точно так же трудно, как помыслить Вечное Возвращение, невозможность которого происходит из неизбежности мыслить время одновременно как конечное и бесконечное?

Так или иначе, идея бессмертия на протяжении веков безраздельно властвовала над умами людей, предлагая себя в религии, науке, философии, являясь неисчерпаемой фабулой различного рода приключений. Мы могли бы обратиться, например, к тибетской "Книге мертвых", но тут, как бы параллельно, начинает разворачиваться еще одна фабула, непосредственно связанная с тем, что секунду назад было названо "бессмертием", а именно с идеей создания эмуляции бессмертия, обязанной развитию электронных технологий.

В одной из своих работ Крис Стаут, американский нейробиолог и кибернетик, предлагает создание системы, отличной (как он говорит) от криогенно-големо-франкенштейновского решения проблемы - системы, которая, попросту говоря, будет компьютерной программой. При этом, надо отдать ему должное, он говорит не о Immortality, но о Em-mortality, об эм-уляции бессмертия, что означает создание некой саморазвивающейся системы, предпосылками и основой каковой будут служить бесчисленные составляющие той или иной личности. Что безусловно со стороны может показаться жуткой затеей, "хотя я, - пишет Стаут, - сам бы не прочь пообщаться с компьютерной версией бабушки или дедушки. Да и почему они должны казаться менее реальными, нежели те, с кем я общаюсь по электронной почте?"

Оставляя в стороне технологические описания уже существующих возможностей создания такой программы, можно представить основные принципы, лежащие в разработке такого вида эмуляции. Прежде всего налицо факт того, что такое эм-бессмертие предназначено для другого, но не для того, кто ушел. Затем программе надлежит действовать как разумному агенту личности с самого начала ее же (то есть программы) интеллектуальной деятельности, впитывающей всю информацию, которую субъект обычно черпает из действительности, при всем том уже оснащенной матрицами всех психологических и социальных и пр. предпосылок, в то время как интерактивное общение/обучение будет обеспечивать связи и ассоциации между "экспертом" (то есть пользователем), программой и миром.

Возрастающая база данных такой программы будет строиться из основных личностных элементов самого пользователя (его истории), непрерывно пополняясь на протяжении всей его жизни. Более того, программа будет совершенствоваться и после смерти пользователя на макро/микро уровнях всевозможных отношений с миром и членами семьи. Из чего следует, что система будет развиваться и после смерти "носителя" тела, вбирая и усваивая новые и новые информационные потоки, шумы, ожидания и т. д. В самом начале статьи Крис Стаут пишет, что в идеале, конечно, было бы целесообразней обращаться к личности, находящейся в функциональном состоянии, но, продолжает он, медицинские технологии покуда не в состоянии этого обеспечить.

Всего год разделяет мнение Криса Стаута от события, отголоски которого коснулись меня в кафе, - о возможности уже сегодня выделить компонент, ответственный за восстановление генной защиты клеток и который, надо полагать, будет управлять временем их существования.

Хорошо помню, что, возвращаясь поздним вечером домой, я вспомнил слова Мишеля Серра о том, что "у начала нашей жизни - великая смерть", что "у начала средиземноморской, эллинской культуры - земля, которая одновременно зовется Египтом и могилой, Шеолом, хаосом или истоком...".

И тогда, быть может, стремление к "бессмертию" при всей своей теперь почти "осуществимой буквальности" есть не что иное, как стремление осознать то, что "бессмертие", как бы обязанное изымать из тьмы смерти, на самом деле предстает стремлением именно к сокрытию, погружению в тьму, тень, тогда как смерть - напротив, вырывает нас из нее на свет, а "вырвать из тьмы, - здесь Мишель Серр прибегает к известной метафоре, - нередко означает разрушить".

У меня своеобразное отношение к мирам Фрая, было и остается. Многие прошли этап, когда в его лабиринтах Ехо жилось с головой, и мне в подростковом возрасте они пришлись очень к месту и вовремя. И до сих пор приятно и отрезвляюще (хотя, может быть, этот эффект можно и обратным словом описать) туда по временам возвращаться — как напевать старую-старую любимую песенку, светлую и бесшабашную, любовь к которой ты никак не можешь никому объяснить, а просто с ней тебе вроде как все по плечу. Человек, который ее напевает, почему-то кажется тебе заслуживающим удачи.

С записями из ЖЖ, опубликованными вот уже второй книжкой — другое дело, это симпатичный жанр несистематизированного высказывания «по поводу», наиболее близкий к собственно прямому разговору глаза в глаза, за чашкой, там, кофе (или, если угодно, камры). Здесь не создается пространства, нет повествования, которое всасывает тебя в собственную игру и выплевывает на последней странице с заново прошитыми правилами совершения невозможного на подкорке. Здесь нет подпорок, все очень непосредственно по face value, с автором можно соглашаться, полемизировать, наслаждаться точностью каких-то наблюдений или близостью языка — или просто принять его приглашение посмотреть вот под эдаким углом вот в эту занимательную сторону и побыть так немножко. Вдруг поможет. Неважно, с чем.

А вот с рассказами история совсем третья. Вообще рассказы — жанр странный. Чтобы все получилось, это должна быть или поэзия, или сторителлинг, но для сторителлинга время слишком плотное, и трудно добиться того, чтобы в нем дышала жизнь, а для поэзии язык должен обеспечивать трансгрессию. Чаще не происходит ни того, ни другого, и смысл не рождается. В «Сказках Вильнюса» все это происходит на грани, иногда прорывая собственные границы, а иногда нет. А вообще, конечно, эти тексты — осколки, только не Зеркала Тролля, а какого-то иного преображающего стекла, но не всякий способен собрать себе из них очки — да и диоптрии подойдут не всем.

«Дому, в котором» уже восемь лет, и за это время в русскоязычном пространстве не появилось ничего даже близко подступающего по способности преломлять и закручивать вокруг себя реальность. Она, словно сделанная из темной материи, неизмеримо плотнее окружающего пространства. Что я об этом думаю, я уже как-то раз здесь докладывала, но жизнь любой по-настоящему сильной истории — долгая, и она продолжает нарастать сама собой.

«Дом» немедленно сплотил вокруг себя фанатов — людей, которым мифообразующий язык книги попал в сердце и через которых начал воспроизводить сам себя в материальной действительности. Игровое пространство Дома выплеснулось в Наружность, и еще ждут своего исследователя эти настоящие стаи — их игры, их жизнь, их культура.

История продолжается, и издательство Livebook понимает, что читатели «Дома» — настоящие соучастники этого мира, его парламентеры и сказочники, которые несут историю дальше. Я все это пишу как раз потому, что вышло новое издание книги — с иллюстрациями фанатов. Здесь и рисунки к «Дому» Эи Мордяковой, теперь уже известного книжного иллюстратора, которые стали в свое время ее дипломной работой, и магические картинки Наиры Мурадян, украшавшие предыдущее трехтомное издание, и работы многих других авторов — в том числе, созданные в процессе игр и конкурсов в фэндоме — сообществе поклонников книги. Каждый такой книжный проект, которых не очень много, но появляется, — на мой взгляд, важный шаг к тому, чтобы изменение роли читателей в жизни книги, которое уже очевидно на западе, и культура соучастия становились все более и более видимыми и у нас.

А еще в книжке есть глава, которая никогда раньше не публиковалась, — там очень смешной эпизод с новой воспитательницей в Доме и значимый эпизод с Табаки и Лордом, подвязывающий некоторые нити, остававшиеся в финале. Это тоже небольшой, но яркий и греющий подарок поклонникам — особенно в силу неожиданности. Никто ведь уже не ждет, что законченный роман получит продолжение, и Мариам твердо настаивает, что не имеет замысла его создавать.

Но, парадоксальным образом, эту историю есть кому жить дальше и так.

сли «Третий полицейский» — это путешествие в царство мертвых на велосипеде, то «Архив Долки» — неспешная трамвайная прогулка по остросюжетному абсурдному парку развлечений, солнечным днем, с пинтой пива в руке. Вот Комната Страха — пещера под водой, где можно поспорить с Блаженным Августином собственнолично (только осторожно, а то, как мы все помним, каких только несусветных склок не бывает между приятелями, не сошедшимися во мнениях по поводу Августина — у иных до дуэли доходило). Горки тоже имеются — не слишком крутые, в самый раз, чтобы повеселиться на очередном скате. А вот Комната Смеха, где каждый встречный — живое зеркало, причудливо искривленный человеческий нарратив.

Этим зеркальным лабиринтом выстраивается безумный альтернативный мир «Долки» — безупречно, лампово ирландский, мир, центр которого, разумеется, местный паб. Мир, где Джеймз Джойс жив, отрекается от «Улисса» и желает стать иезуитом. Где безумный изобретатель Де Селби собирается уничтожить мир, откачав из него кислород, а пока регулярно встречается для оживленной высокодуховной беседы с мертвыми Отцами Церкви, которых он нашел способ призывать с того света. Где полицейский сержант, просвещенный в Молликулярной Теории, протыкает коллегам шины на велосипедах, чтобы спасти их от страшного процесса перемешивания молекулами с машиной (знали ли вы, что местный почтальон уже на 81% велосипед?).

В этом вот мире наш главный герой, рассудительный и деятельный молодой человек по имени Мик, вполне ненадежный рассказчик — берет на себя миссию по спасению мира, а параллельно разбирается с собственной романтической коллизией и изобретательно улаживает несколько побочных интриг. Конечно, с блеском. Кажется.

Если в «Третьем полицейском» совершенно очевидно, что сама ткань реальности распадается на кусочки и перемешивается в весьма неуютном и тревожном порядке, то здесь единственный достоверный (и то с натяжкой) знак этого — свидание с Августином, остальное же происходит в бесконечных (прямо восхитительных) разговорах за выпивкой, что придает всему оттенок игрушечности. И все же этот сумасшедший зеркальный мир рассказов о мире, и сам приключающийся в нем Мик (такая «нетка», как у Набокова, непонятная сама по себе штуковина, которая обретает смысл и форму, только если отразить ее в зеркале) — сложносочиненное искривленное отражение реальности, которое любопытно разглядывать так и эдак, которое приглашает играть. Здесь все пронизанное игривой фантазией О'Брайена, текущей повсюду свободно и бурно, его острой насмешкой, и от этих завихрений духа, который веет в «Архиве Долки» для собственного развлечения, читатель получает гору удовольствия. Здесь легко смеяться.

а первый взгляд ничего не происходит. Деревенька в Озёрном крае, турист, который заехал сюда на недельку с палаткой. Владелец кэмпинга просит покрасить ему забор — почему бы и не помочь, делать все равно нечего? Продолжает ничего не происходить. Каждый вечер надо выпить в пабе с деревенскими, это — правила хорошего тона. Сделать домашнее задание для дочки хозяина Гейл, которая повадилась прибегать за помощью. Через неделю он уедет путешествовать дальше — на восток, в Индию. Но пока продолжается неторопливая жизнь в глуши, где уже кончился туристический сезон, и все как по щелчку пальцев перестают обращаться с туристом как с туристом. Эта жизнь не выглядит особенно симпатичной, но и ничего плохого в ней нет. Местная команда по метанию дротиков зовет его играть на соревнованиях. У хозяина находятся новые и новые задачки по хозяйству. Денег у него обычно не находится, но здесь по-видимому они и нужны не очень часто, и в баре, и у продовольственного магазина неопределенной длительности кредит — все живут так, практически натуральным обменом. Отношения с хозяином немножко попахивают эксплуатацией, но туристу, в общем, нравится работать и он не прочь чем-то заняться, а еще его за это пускают пожить сначала в трейлер, потом во флигель, так что нечто за труды получает и он.