Шаши Мартынова

Читает не менее трех книг параллельно.

Признает только рифмованные переводы рифмованных стихов, остальные - терпит.

Groks you in fullness (at least she'd rather).

Книга выйдет по-русски в этом году, тьфу-тьфу, в издательстве "Фантом Пресс".

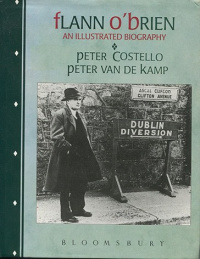

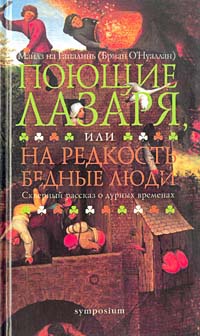

Этот маленький роман — идеальный вариант для читательского клуба, а идеальный обзор его имело бы смысл составить в виде вопросов к членам клуба, для подготовки обсуждения. "Дом имён" — книга совершенно понятная организационно, вопросы, вылепленные Тойбином, хороши своей нерешаемостью, все концы в детективной составляющей его истории подвязаны опрятно. Изящная, короче, архитектурная штука получилась. Мое особое читательское внимание же привлекло как раз то, что другие читатели — на Гудридз, скажем, — отчего-то поругивают ну или как-то не одобряют, что ли. Этот вот набор античных персонажей — Клитемнестра, Агамемнон, Электра, Орест, Эгист, — действовавших у Эсхила, Эврипида и пр., застят некоторым читателям обзор, и эти некоторые читатели зорко и завороженно смотрят на палец, а не на луну. Да неважно в самом деле, что мы уже видели этих героев в скульптуре, живописи и на сцене. Флэнн О'Брайен вон сказал, что вообще не понимает, зачем придумывать новых литературных персонажей, если их пруд пруди понапридумывали уже, бери не хочу. Античные герои как раз хороши тем, что они, как в комедии дель арте, уже оснащены неким набором черт, и их можно вынуть из исходного контекста и дальше играться с ними как угодно. Тойбин играется с ними мастерски, на мой взгляд, и поэтому чем быстрее читатель выкинет из головы, где он уже видел этого актера, тем насыщеннее будет опыт от "Дома имён".

Подробно пересказывать античный сюжет незачем, его и так все знают: Агамемнону надо в путь, ветер не туда, он приносит в жертву богам свою дочь Ифигению, ветер меняется на нужный, Агамемнон уплывает воевать, Клитемнестра, жена его, ждет возвращения супруга, чтобы его укокошить, попутно изменяя ему с Эгистом, Электра потом алчет убрать мать, делает это Орест, брат Электры и Ифигении. За кадром романа: у Эгиста, по классической версии, отягощенное убийством родственника прошлое (Агамемнону есть за что его не любить), Клитемнестра, по некоторым источникам же, замаралась, побывав замужем за Танталом, а та семейка тоже гнилая. И вот дальше можно отлипать от исходных координат и крутить этот кубик Рубика как самостоятельное высказывание.

Разбирать нравственные петли и узлы этого романа — вот что было б вопиющими спойлерами, а потому не буду. Переберу вкратце — и, да, этим самым списком тезисов, подходящим для дальнейшей клубной беседы, — всякие красоты и мелкие штуки, которые и создают в "Доме имён" его атмосферу отстраненного ужаса и медленного погребения в трясине под потустороннюю музыку.

- Звук — одна из опорных констант романа. "Дом имён" вообще весь про слух, про различение вслепую, про совершенно самостоятельное определение, какую правду или ее часть герои сообщают друг другу. Тишина, молчание, отсутствие звука — не менее значимое явление по ходу романа, чем разговор, шепот, шум. Говоря строго, можно было бы сделать из книги радиопьесу целиком из разговоров, пауз и фоновых шумов, опустив авторский комментарий, и такой вариант представления этого текста был бы вполне полноценной практикой его перевода.

- Замкнутые пространства, переходы между ними и стража на границах. Это тоже отдельная проекция "Дома имён", как и звуковая, но ее можно было бы как раз изобразить в виде немого мультфильма в технике перекладки. И тоже получился бы яркий интересный перевод этого текста. Перамбуляции персонажей обильны, детальны, хлопотливы, но никогда не лишни, пусть временами и мучительны.

- Непроизнесение вслух. В некоторых газетных рецензиях на роман критики недоумевают, как персонажам разрешили не говорить — годами! — на некоторые темы (не говорю, на какие, иначе получится спойлер), не называть определенные имена, не заикаться о мотивах тех или иных поступков, не объ-яс-нять-ся. В том-то и дело, что вот это заклятье молчания — и часть расставания с богами, и неизбывность некоторых ужасов, говорение о которых никому не сделает легче, только хуже, и, в конце концов, самые обыденные шкурные интересы власти, имущества, вранья во спасение и вранья на погибель. Да тысячу причин помалкивать можно увидеть, а причин поговорить — ни одной, пусть даже "поговорить" могло бы спасти чью-то жизнь, вывернуть обстоятельства в какую-нибудь менее кровавую сторону. Гарантий, впрочем, никаких — и вот об этом нам разок сообщают впрямую.

- Память, ее задачи и двусмысленные возможности. Память и в пределах отдельной жизни, и наследственная, и наведенная. Память как довод, как проклятье, как возможность отменить или заменить прошлое.

- Власть как Прокрустово ложе, на котором остаться собой невозможно, есть лишь шанс уберечь в себе что-то, немногое, приложив недюжинные усилия, пожертвовав многим — или многими, а это все равно кольцевая, возвращаемся к началу тезиса.

- Дилемма Фродо. Последнему в цепи генерации ужаса достается сильнее всех. Эта игра "в картошку" выдает последнему участнику в ладошки плюху расплавленного олова, и если участник решает никому ее дальше не передавать — медленно подыхает от ожогов, по-прежнему отвратительный всему миру гад, и лишь отдаленное будущее, возможно, оценит этот поступок.

Русскоязычное издание готовится в "Фантом Пресс", ожидаем ближе к лету.

Мир полон созвучий (с): в окружающее время — и слегка прошлое, и некоторое грядущее — мне работается аж с тремя книгами пересказов древних историй, из них одна ирландская и две греческих. Две древних поэтических культуры, два пространства, одаривших мир нестареющими летописями богов и героев. То, что пересказчики столпились в моем переводческом плане, мне кажется удачным, поскольку я многие месяцы по уши сижу в этом специфическом фокусе уловления эха: рассказывать своими словами полюбившуюся историю — одно из самых древних занятий человечества, "неправильных" пересказов историй, принадлежащих седому времени, не бывает, и любой пересказчик оставляет в пересказе себя самого. Так грифель карандаша оставляет на бумаге себя, запечатлевая слова, рожденные задолго до того, как выросло дерево, из которого выточили этот карандаш... А я теперь по долгу профессии предельно дословно пересказываю то, что напересказывали авторы этих книг, — на нашем с вами родном языке.

Вот про первую книгу греческих сказаний сегодня и речь.

Ну, для начала, это Стивен Фрай. Для тех, кто читал что-то — или всё — из Фрая, о стиле и подаче можно больше ничего не рассказывать, как избыточно объяснять такое про Вудхауса или, скажем, О'Брайена. Фрай-esque — это игриво, живописно, богато на эпитеты, балагуристо и педантично в деталях. И очень влюбленно в предмет, конечно, а это, мы понимаем, больше полдела, когда речь о тематическом высказывании. Что ценно и заслуживает особого уважения: Фрай не скатывается в клоунаду и комикование, хотя в любой теме, настолько понятной и хрестоматийной сюжетно, как греческая мифология, есть все возможности устроить пошляцкое шапито. При всем обязательном юморе и шаловливости, которые Фрай применяет и допускает, это по всей книге остается в пределах хороших манер и общей смокинговости. Несколько потешных цитат, которые я привожу в конце этой простыни, — из немногих откровенно развлекательных отступлений, которыми Фрай декорирует текст, но их в самый раз, никогда не чересчур.

Что же до содержания, то, на мой взгляд, хмыканье некоторых читателей в англоязычном пространстве, что, дескать, ну зачем нам стотыщпицотый пересказ греческих мифов и сказаний, несколько зряшное. Во-первых, старые истории живут в пересказах, т.е. не каменеют и не превращаются в догму, как это, увы, уже случилось с некоторыми древними книгами. Во-вторых, греческая мифология богата на материал, который вплоть до второй половины ХХ века даже ключевым воспевателям античности — художникам, скульпторам, поэтам последних нескольких веков — казался поводом для девичей стыдливости. Сейчас наконец пришло время по-взрослому, с интересом и здорОво воспринимать всё видение древних греков, без изъятий и очей горе, а кому как не Фраю, инкарнации Оскара Уайлда, быть стильно откровенным — как он уже давно привык, впрочем? В-третьих, Фрай не лезет толковать взятые им для пересказа истории. И не потому, что у него нет мнения или ему это неинтересно — он просто честно делает то, что ему, раконтёру, больше всего по душе, а антропологию и текстологию он оставляет специалистам. В-четвертых, да, все эти сюжеты можно найти в сети и в сотнях книг, посвященных Древней Греции, но фильтр Фрая, его предпочтения в выборе историй и в том, как их подавать и выстраивать внутри книги по порядку, — искусство сродни икэбане. На цветы, ветки, палки и вазы можно глядеть в цветочном магазине по отдельности, но человечество по-прежнему составляет и покупает букеты.

Структура книги предсказуемо похожа на фикус, если смотреть на него от горшка вверх. Сначала тугая розетка — возникновение мира из Хаоса, первое поколение божеств, начало всемирной истории. Дальше стебли начинают слегка расходиться, но по-прежнему тянутся более-менее в одну сторону — божества плодятся, время развертывается, жизнь развивается. Следом стебли разметываются в разные стороны — появляется человечество и творение взрывается фейерверком цветов и листьев, и тут повествование перестает быть линейным и дробится на темы, группируется по объединяющим признакам — гордыня, метаморфозы, спровоцированные в людях богами, любовные похождения, желания, которых стоит опасаться, и пр.

Читать эту книгу, помимо очевидной развлекательной и отдыхательной ценности, стоит и ради того, чтобы стряхнуть пыль с детских воспоминаний о Куне и его "Легендах и мифах Древней Греции", привести в порядок фамильные древа богов и героев, наверняка давно перепутавшиеся у вас в голове (я вот, к примеру, забыла напрочь, что Афродита, технически говоря, Аресу, мужу своему, тётка, не то чтобы кровосмесительные союзы были для олимпийцев экзотикой — строго наоборот), а также вспомнить мифогенную географию Греции, где что находилось, кто куда бегал и где прятался, — прекрасный, то есть, способ навестить Грецию во времени и пространстве. Ну и поразвлекаться у себя в голове, читая, всякими символическими трактовками этих историй — с тех пор, как вы в последний раз читали греческие мифы, прошло много лет, а на таких историях проверяется личная эволюция базовых взглядов на нравственность, ценности, смыслы жизни и прочий базальт личности любого из нас.

Обещанные цитаты:

Арес — Марс у римлян — был, конечно, недалек, фантастически туп и лишен воображения, ибо, как всем известно, война — дело дурацкое.

*

У любви и войны, Венеры и Марса, всегда возникает сильное родство. Никто не понимает толком, с чего бы, но в попытки найти ответ вбухана прорва денег.

*

Следом Гея посетила Мнемосину, та увлеченно старалась остаться непроизносимой. Казалась очень поверхностным, глупым и дремучим существом, ничего не знавшим, а понимавшим еще меньше.

*

Гуляя по окрестностям, Гермес не ведал, как далеко забрался, но на каком-то поле открылся ему чудесный вид стада снежно-белых животных, что щипали траву и тихонько мычали в лунном свете.

— О! — зачарованно вздохнул он. — Какие чудные мумучки. — Пусть и был чрезвычайно развит, детские словечки он еще не превзошел. Гермес смотрел на коров, коровы смотрели на Гермеса.

*

Горюя из-за смерти любимого слуги, Гера взяла сотню зорких Аргусовых глаз и поместила их на хвост крайне бестолковой, растрепанной старой курицы, преобразив ее в то, что мы ныне наблюдаем как павлина — вот так современная гордая, красочная и спесивая птица навеки стала ассоциироваться с богиней Герой.

*

Зевс хотел как лучше. Для какого-нибудь несчастного полубога, нимфы или смертного эти четыре слова так часто предвосхищают катастрофу.

У нас новенькие — "Фрайди Паблишинг". Пока, насколько я понимаю, первое издание — и сразу полезное в дом: "Фрайди П." выпустили удобную вспомогательную методичку для тех, кто изучает английский, а также для тех, кто, как им кажется, его уже знает. Люси Гутьерес, барселонская художница, умаявшись долбить английскую грамматику, начала ее зарисовывать — она, как и многие другие люди, лучше запоминает зрительно. В результате получилась веселая и методологически осмысленная книга, по которой можно и запоминать всякие конструкции языка, и освежать структурные и логические связи между ними.

Понятно, что это не самостоятельный учебник языка; понятно и то, что для совсем начинающих, не знакомых с правилами чтения, он тоже не подойдет, но на какую-никакую уже усвоенную базу английского все эти потешные примеры и объяснения лягут как приклеенные.

Книга, как и привычные традиционные учебники, разбита на уроки, темы этих уроков у Гутьерес посвящены либо той или иной грамматической конструкции, либо лексике. Вторых по минимуму, в основном всё про конструкции. Наверное, это и здорово, с моей точки зрения, поскольку лично мне современные методики, построенные по принципу "сначала напихаем человеку в голову слов и фраз, а потом объясним, почему они устроены так, а не иначе", нравятся куда меньше, чем старое доброе "сначала арматура, потом бетон".

Что же, помимо веселых картинок, специального в этом пособии? Его бодрая неполиткорректность, "взрослые" примеры — Гутьерес справедливо считает, что взрослых людей имеет смысл натаскивать на запоминание грамматических абстракций при помощи "неприличных" фраз и картинок и анекдотов-про-Вовочку-и-поручика-Ржевского (шучу, нет там никаких Вовочек, понятно, но you catch my drift), — а также всякой лексики и оборотов, которые, если их вовремя вспомнить, добавят вам в разговорах с нативами очков за остроумие.

Для тех же, кто соберется лазать в эту книгу исключительно чтобы освежить future perfect continuous или просто поржать над картинками, это прекрасное пополнение коллекции легендарных "Вавилонских разговорников" и бессмертных "Как мне пройти к виадуку?" и "Сейчас я покажу вам, как размножаются в моей стране".

Сразу скажу: эту книгу Макс уже перевел, права мы покупали вместе с "Мертвым отцом", и мы отыщем возможность ее издать в 2018 году. Поэтому дальнейшее, если вы не читаете по-английски, услышьте без печали, ибо очень вероятно, и вам оно достанется на понятном языке.

Этот сборник — одновременно очень много что. Во-первых, это прекрасный подарок всем бартелмиманам, поскольку тут у нас Бартелми в его родных водах: малая проза (ну и пьесы немножко). Во-вторых, это дополнительная доза радости для тех, кто Бартелми, положим, не читал, зато полюбил бездонную по придумчивости журналистику Флэнна О'Брайена, ничем не ограниченное дуракаваляние Спайка Миллигэна, укататься-смешные и временами по-хорошему злые тексты Димы Горчева, полностью свободный и, без преувеличения, гениальный абсурд Ромы Воронежского. В-третьих — оно следует из во-первых и из во-вторых, — чтение подобных текстов, по моему глубокому убеждению, есть не только читательское удовольствие, расширение кругозора, уроки построения парадоксальных фраз и словотворчества. Это опыт фантастической свободы и пластики ума, поскольку чтение можно уподобить занятию йогой с мастером: мастер (автор) принимает сложные и неожиданные церебральные позы, ученики (читатели), следуя за мастером, принимают мозгом те же позы. Если оставаться в пределах этой метафоры, разумно заметить, что, конечно, прочтения одной такой книги недостаточно, чтобы самому преподавать подобную йогу (т.е. самому писать такие тексты), но обратите внимание, когда почитаете будущее издание: некоторое время голова действительно работает в этом счастливом, сверхгибком, веселом режиме. За себя, во всяком случае, готова отвечать.

Сборник "Учение Дона Б." вышел посмертно, в него вошли тексты Бартелми разных лет, не опубликованные прежде в его сборниках "40 рассказов" и "60 рассказов", а также пьесы для радио (что особенно пикантно в силу музейности формата). Те, кто читал Бартелми прежде, уже знает, что, в отличие от, скажем, О'Брайена, Бартелми... э-эм... сингулярист: у него, к счастью или к сожалению, не бывает сериальных текстов, ему по его внутреннему устройству скучно писать сиквелы, и поэтому каждый его текст — единственный в своем роде, и читателю приходится всякий раз перестраивать оптику ради каждого-прекаждого текста Бартелми. Это одновременно и захватывает, и, признаюсь, огорчает: есть немало Бартелми-вещиц, к которым ужжасно хотелось бы почитать сиквелы, поглядеть на развитие идеи — и пережить знакомое всем утоление жажды "бесконечно вкусного апельсина" (тм). Но нет: всё удовольствие, какое можно, придется выжимать из каждого текста в отдельности. Думаю, поэтому Бартелми, по его собственному признанию, так не любил писать романы.

Вот вам пример текста-биджи, развитие которого я с наслаждением бы проследила:

Вапитуилы до чрезвычайности похожи на нас. У них имеется система родства, весьма сходная с нашей системой родства. Обращаются они друг к другу «мистер», «миссис» и «мисс». Они носят одежду, очень похожую на нашу. У них есть Пятая авеню, разделяющая их территорию на восток и запад. У них есть «Под завязку орехов» и «шевроле», каждого по одному. У них есть Музей современного искусства и телефон, и мартини, каждого по одному. Мартини и телефон хранятся в Музее современного искусства. Вообще-то у них есть все, что есть у нас, но только по одному экземпляру.

Мы обнаружили, что они очень быстро утрачивают интерес. Например, они полностью индустриализованы, но им, похоже, неинтересно пользоваться этим преимуществом. После того, как единственный сталелитейный завод произвел первую болванку, его закрыли. Они способны концептуализировать, но дальше этого дело не движется. К примеру, в неделе у них семь дней: понедельник, понедельник, понедельник, понедельник, понедельник, понедельник и понедельник. У них одна болезнь — мононуклеоз. Половая жизнь вапитуила состоит из единственного опыта, о котором он думает долго.

И напоследок — мелочи.

Милый штрих-спойлер №1. Обложку ру-издания мы намереваемся сделать, как у "Лучшего из Майлза", только вместо сердитой рыбки посадить на нее ошалелую птичку. Фоном взять "Нью-Йорк Таймз".

Милый штрих-спойлер №2. Отсылка к Кастанеде — неслучайна.

Милый штрих-спойлер №3. Предисловие к этому сборнику написал Т. Р. Пинчон.

Выйдет в издательстве "Фантом Пресс" в каком-нибудь ближайшем будущем.

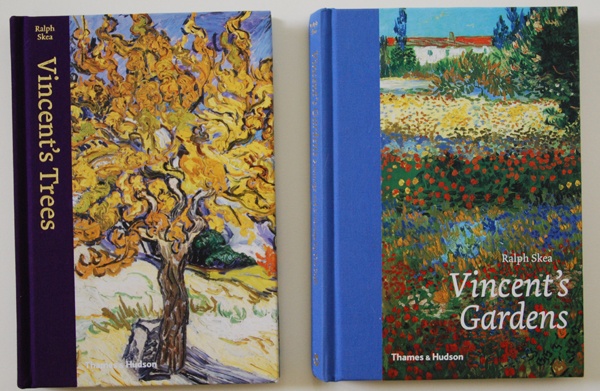

В этом эфире будет много картинок, потому что роман — ветвистое изящное дерево, выросшее из живописного полотна, которое, в свою очередь, семечка другого ветвистого изящного дерева — жизни и истории нескольких поколений американцев и скандинавов, потомок которого по имени Кристина Олсон позировала Эндрю Уайету. В таком вот дыхании рождения-умирания и бессмертия и существуют, в общем, жизнь с искусством, но тут оно выходит такой вот показательной красивой волной.

История, рассказанная в романе, — жизнь девочки-девушки-женщины с врожденной инвалидностью в глухомани на ферме в Мэне в первой половине ХХ века, со всеми радостями, ужасами и медитациями сельского бытья, и появление в этой жизни молодого художника, дружба с которым сделала эту жизнь другой. Это роман о созерцании безысходности, о красоте, силе и трудности принятия — других людей, себя, жизни, болезней, умирания, о нюансах в оттенках смирения, гордости, упрямства, эгоизма, служения, терпения. О ваби-саби во всем. Это вообще очень ваби-саби-роман, и тем из нас, кого эстетика старых ветшающих вещей завораживает, в этой книге предложено море — прохладное, но рыбное — удовольствия. И, конечно, это роман о живописи.

Если же добавить к этому, что книга посвящена конкретной женщине и конкретному художнику — Кристине Олсон, героине легендарного полотна "Мир Кристины", и Эндрю Уайету, одному из главных художников-любимцев Америки, регионалисту-певцу американского севера, — книга для потенциального читателя делается практически неотразимой.

Эндрю Уайет познакомился с Кристиной Олсон в конце 1930-х, стал постоянным гостем на ферме Олсонов и дружил с Кристиной и ее братом Алваро вплоть до смерти Кристины в 1968 году. Все эти почти 30 лет Уайет писал Кристину, Алваро, ферму внутри и снаружи и окрестные пейзажи, и вот из этого обессмерченного живописью пространства и выросла "Картина мира".

Подробности о росте и жизни фамильного дерева, на котором в итоге возникла Кристина какой она была, вы узнаете, прочитав книгу. Я же, пожалуй, отдельно приостановлюсь на простом, давно любимом мировой литературой приеме: повествовании в настоящем времени. Книга — сказ от первого лица, по-английски написанный в настоящем неопределенном времени (по-русски — просто в настоящем); это время, в котором — вспоминаем учебник английской грамматики — "действия происходят обычно, постоянно". Рассказ Кристины о ее жизни — не дневник, который пишется по горячим следам, в дисциплинированном случае — день в день. "Картина мира", по всей логике, — воспоминания. Однако в этом самом настоящем времени, которое автор выбрал для повествования, содержится блистательная правда этих мест, этого контекста, этого способа существования: всё в природе повторяется, но при этом никогда не случается дважды один в один, крестьянская жизнь — одновременно и безнадежная, скорбная сансара, и созерцательная красота стихий, их вечной юности и силы. Жизнь человека с постоянно ухудшающимся от наследственной болезни здоровьем — поневоле "сейчас", в каждом трудном, едва ли не мучительном движении, в усилии, в непрерывном противоречии: помощь всегда нужна и вечно стыдно и унизительно ее ждать и просить. Живопись — это всегда сейчас, в этом миге, в этом жесте, а полотно, состоявшись, остается в настоящем неопределенном навеки, пока не погаснут краски и не распадется холст. История уже завершившихся жизней — тоже настоящее неопределенное: их можно пересказывать на все лады, тем добавляяя неопределенность, но их настоящести никакой пересказ не отменит.

Памятник Уильяму Батлеру Йейтсу в Слайго, где он провел детство, мы созерцали в пасмурный июльский день, и между воздетой рукой и воротником этой крылатой фигуры неподвижно висели в сыром воздухе косматые паутинки. Слайго и окрестности, по мнению Йейтса, вдохновенного националиста воображения, — самое плотное по волшебству место Ирландии, особенно деревни Дромахэр ("Кряж двух бесов", ирл.) и Драмклифф ("Кряж двух корзин", ирл.). Гуляешь по тамошним местам и без всяких усилий втекаешь в мировосприятие ирландских возрожденцев, от Волфа Тона до Йейтса и далее: нездешняя, дохристианская древность любой кочки тут — и общительность местных с теми, кто родом отсюда, — подарила Йейтсу уникальную возможность нырнуть прямиком в доисторический слой, время вне письменности, услышать и записать голоса, пусть и неисповедимо искаженные проводами эпох. Поколения, последовавшие за леди Эсперанцей (матерью Уайлда, тоже пылкой фолклористкой), леди Грегори, Йейтсом и другими столпами Ирландского возрождения на рубеже XIX и XX вв., по-разному относились к наследию предшественников, а уж передергивать и доводить до абсурда Йейтсово, в частности, стремление к чудесному можно тысячей разных способов. Однако вот этот сборник его очерков по теме прекрасно комментирует и дополняет его поэтические высказывания об ирландских чудесах, по которым его в первую очередь и знает читатель.

В этом сборнике заметную часть составляют предисловия и комментарии Йейтса к книгам других авторов, работавших с ирландским фольклором, но есть и несколько записанных сказок, поверий и легенд жителей графства Слайго, деревни Хоут (ныне чуть ли не часть Дублина) и некоторых западных краев острова; есть и подлинные мистические истории деревенских чудаков, обессмерченных знакомством с Йейтсом; есть и несколько записей магических ритуалов и вообще опытов, пережитых глубоко погруженным в оккультное Йейтсом лично.

Отдельная прелесть и сила подобного чтения — возможность соприкоснуться с устройством головы и с рефлексиями необычайно творческого человека, в "нормальности" которого у меня нет повода сомневаться, и тем самым вновь уловить трепет этой странной свечи на ветру: искренней, пылкой веры в чудеса. Йейтс в своей публицистике шумно возмущается "ограниченным", "бесплодным" материализмом эпохи, отчетливо подчеркивает восхитительную третью категорию в нашем дуальном мире: есть добро, есть зло, а есть каприз, странность, и как раз в пространстве третьего и обитает чудесное.

"Всё существует, всё подлинно, а земля — лишь малый прах у нас под ногами".

Когда Женя Коган начал писать стихи, я обрадовалась и воодушевилась: зная, как он пишет прозу, можно было предвидеть, каких стихов ждать. Каких по тону, по манере разговаривать. И, в общем, пока так оно и получается. Женя, с его любовью к обэриутам и специфическим, очень особым пылом, с его эмпатией, памятью на боль и печаль и слухом, умудряется делать в своих стихах игру, в которой весело и увлекательно — пока не становится страшно(-вато) и больно. Как играть в лед со Снежной королевой — или в ладушки с дяденькой-в-шубе из "Агаты" Линор Горалик. Да, слышно у Жени и стародавний питерский рок-н-ролл.

И вот еще какая интересная штука: в "Моей королеве" получается, что тревога-печаль — это такое вот особое тонирование у Жениных текстов, на мое ухо, — одной и той же природы, и в гражданской лирике, и в лирике-лирике, и в колыбельных и "считалочках". В этом мне видится чистота от позы и большая человеческая точность этих текстов.

На той неделе увидим эту книгу живьем: приедет из печати.

Дисклеймер №1. Книга по-русски выйдет в ЭКСМО. Возможно — в этом году.

Дисклеймер №2. Сюжет, очень, очень коротко. Лондон, 1980-е. Район с разноцветным населением. Две девочки-школьницы ходят в танцевальный кружок, у одной получается атасно, у второй — нет, но вторая хорошо поет и танец ее завораживает как концепция. Семьи у девочек похожи (один родитель черный, другой белый, обе семьи бедные), но на этом сходство исчерпывается. Вся дальнейшая книга нанизана на их сложные и местами возмутительные и скандальные отношения — и очень разные судьбы. Та, которая вторая, — рассказчик всей истории, она становится личной помощницей у суперзвезды фасона Мадонны, активизм которой заводит роман в Гамбию, одну из самых нищих стран современной Африки, где звезда строит школу.

Имеем нечастый в моей читательской практике случай, когда звезды "Гудридз" или там "Озона" нерелевантны вообще, хоть я их в "Гудридзе" и поставила. Нерелевантны они для меня потому, что я не понимаю, кому именно я выдаю печенье своей оценкой: лобным долям+опыту человеческому и писательскому+таланту Зэди Смит, или ловкому знанию, сознательному или спинномозговому, хитрому рецепту, как лепить такой нарратив. Возможно, всему разом. В чем же твист (свинг)? Зэди Смит берет пару десятков социально-острых тем, одним махом втягивая кучу читательского народу: и тех, кому подавай детско-родительских отношений, и тех, кто про гений-и-бездарность любит, и тех, кто падок на всякие субкультурные штуки, и тех, кому расовая и расово-историческая тема дорога, и тех, кто любит в тексте всякие нетекстовые штуки — танец и музыку, например... и еще кучу всякого. Африканский колорит. Локальная политика. Маньячество религиозное и активистское. Дружба с оттенком стокгольмского синдрома. Поиск корней и родины. Богемная жизнь. Сцена. Соседские разборки. Бытовые анекдоты и бытовой ужас. Время как судия, ресурс, хребет всего, магия, проклятье, истина. Всё это в книге так или иначе есть. И тут вот читатели в своем отношении к этому тексту, судя по всему, вольны разделиться на такую же кучу лагерей. "Нам нравится, что тут так много всего, нам симпатичен этот базар идей, где всё лежит россыпями нефасованное и невзвешенное, изобильными горками, набирай себе в пакет сколько тебе самому надо". Или: "Фу-у, нам не нравится этот гвалт, толкотня и неопрятность, почему на ценниках не написано, что это за фрукт, мы не понимаем, с чем это готовить, почему раздавленная еда на полу валяется?" Или: "В мясной ряд я и соваться не буду, а вот из закута, где пряности продают, могу целый день не вылезать". И так далее. Что, собственно, и наблюдается на "Гудридзе", к примеру.

Имеем нечастый в моей читательской практике случай, когда звезды "Гудридз" или там "Озона" нерелевантны вообще, хоть я их в "Гудридзе" и поставила. Нерелевантны они для меня потому, что я не понимаю, кому именно я выдаю печенье своей оценкой: лобным долям+опыту человеческому и писательскому+таланту Зэди Смит, или ловкому знанию, сознательному или спинномозговому, хитрому рецепту, как лепить такой нарратив. Возможно, всему разом. В чем же твист (свинг)? Зэди Смит берет пару десятков социально-острых тем, одним махом втягивая кучу читательского народу: и тех, кому подавай детско-родительских отношений, и тех, кто про гений-и-бездарность любит, и тех, кто падок на всякие субкультурные штуки, и тех, кому расовая и расово-историческая тема дорога, и тех, кто любит в тексте всякие нетекстовые штуки — танец и музыку, например... и еще кучу всякого. Африканский колорит. Локальная политика. Маньячество религиозное и активистское. Дружба с оттенком стокгольмского синдрома. Поиск корней и родины. Богемная жизнь. Сцена. Соседские разборки. Бытовые анекдоты и бытовой ужас. Время как судия, ресурс, хребет всего, магия, проклятье, истина. Всё это в книге так или иначе есть. И тут вот читатели в своем отношении к этому тексту, судя по всему, вольны разделиться на такую же кучу лагерей. "Нам нравится, что тут так много всего, нам симпатичен этот базар идей, где всё лежит россыпями нефасованное и невзвешенное, изобильными горками, набирай себе в пакет сколько тебе самому надо". Или: "Фу-у, нам не нравится этот гвалт, толкотня и неопрятность, почему на ценниках не написано, что это за фрукт, мы не понимаем, с чем это готовить, почему раздавленная еда на полу валяется?" Или: "В мясной ряд я и соваться не буду, а вот из закута, где пряности продают, могу целый день не вылезать". И так далее. Что, собственно, и наблюдается на "Гудридзе", к примеру.

Зэди говорит очень много — и еще больше недоговаривает. Мы вроде как любим, когда нам не разжевывают, правда? Да, правда, но от "Времени свинга" остается интересное впечатление, что это словно бы конспект другого, в четыре раза большего романа, где вся вот эта россыпь тем и зачинов разработана попристальнее, потоньше... постарше, что ли. Да-да, я в силах произвести эту работу самостоятельно — это потребует некоторого времени, литературно-исторических экскаваций, бесед с профильными специалистами, слушания немалого объема музыки и просмотра фильмов по немалому списку. Et si tu travailles, цитируя Маргариту Палну. Хорошее дело же, когда книга провоцирует на большую дополнительную работу, домашку задает, так сказать? Кто б спорил. Да вот только Зэди излюбленную нами, читателями, английскую недосказанность организует так, как делаются некоторые вечеринки: хозяин навалил еды, включил телевизор, магнитофон, светомузыку и видеопроектор, натыкал по углам хлопушки, развесил серпантин, запустил гостей, а сам во всем этом беситься... ну-у... не очень расположен, что ли. Вроде бы все для успешной тусовки есть, но, собственно, личной маны хозяина в нем словно бы постоянно не хватает, хотя в этой самой нехватке он вроде как ощущается. И гости станут отрываться, только если сами очень на это настроены (выпили по дороге в пабе или вчера диссертацию защитили или ребенка сдали в летний лагерь или еще что-нибудь хотят бурно отпраздновать), а если робеют и пришли с хозяином зажечь, а не сами по себе, — могут ведь и слинять по-тихому.

Я вообще хвалю эту книгу или как? Любите колоритные восточные базары идей и пестрые вечеринки, где хозяина не очень видно — полюбите и эту книгу.

Нарыть книгу с безупречным полноценным миром — всегда ценный подарок. Чтобы смочь такой мир создать, в нем надо пожить и его надо полюбить: никакой бог/демиург не может не быть частью своего мира, хоть на время, просто на боге/демиурге больше ответственности, чем на тех, кто этот мир благодаря ему населяет. Лора — часть мира ЮРО и на ней ответственность за него, а судя по тому, как там все удачно и заманчиво (даже когда жутенько), работу свою этот бог/демиург выполняет как следует.

Южнорусское Овчарово — некоторая, скажем, деревня у Тихого океана рядом с большим городом Владивостоком, где жизнь богаче наших о ней представлений (как обычно), с той разницей, что нашелся человек — Лора, — не поленившийся это запротоколировать. Только такие деревни и можно вообще населять и при этом не спятить, только такого рода действительность пригодна для полноценного существования на всех контурах магического сознания. Особенно для "городского" человека, если он вдруг решает переехать в деревню. Для меня Лорина книга ценна не только как для читателя и фаната самостоятельных сотворенных миров: это инструкция, как обращаться в своей голове с новой непонятной действительностью (деревенской, например), чтобы присвоить ее, обжить.

Очень, очень удачно, что "Южнорусское Овчарово" формально — роман в рассказах: это позволяет не запихивать насильно (и против правды жизни) много-много историй в чехол единого нарратива, а предлагать трехмерную многоголосицу жизни этого мира как она есть, то есть увязанную гораздо хитрее и с виду рассыпчатее, чем может предложить традиционная романная форма. Ружья в настоящем сотворенном мире стреляют, но гораздо причудливее, чем привычно читательскому сознанию.

Тем, кто уже читал Лорины "Карбид и амброзию": да, ЮРО читать можно и нужно, теперь этот мир стал грушевиднее и полнее, новых историй — ровно половина, а порядок их расстановки стянул эту действительность туже и логичнее.

Книга выйдет, тьфу-тьфу, в издательстве "Фантом Пресс" в этом году.

Про что роман, конспективно, в столбик, не в порядке важности тем:

1. о школьной любви двух нигерийских людей (поколение второй половины 70-х), которая оказалась живучей;

2. о том, каково быть афроамериканцем, черным не-американцем, черным африканцем в Африке, англоафриканцем, черным не-англичанином — подробно, разными художественными методами;

3. об истории черных людей в Америке;

4. о современной американской расовой политике, официальной и неофициальной;

5. о разнообразных африканских акцентах в английском;

6. о межэтнических отношениях между западноафриканскими людьми;

7. об уходе за африканскими волосами на голове;

8. о Бруклине, Принстоне, Балтиморе, Лагосе, Лондоне, Нсукке;

9. об американской и нигерийской еде;

10. о Бараке и Мишель Обамах;

11. о студенческой жизни в Нигерии и в Штатах в девяностых-нулевых;

12. о разнообразных и многочисленных неприятных человеческих чертах, замашках, привычках и повадках (подробно);

13. о некоторых приятных человеческих чертах, замашках, привычках и повадках;

14. о разнице в нигерийских и американских семейных устоях;

15. о разнообразных манерах общения;

16. о современной истории, политике и экономике Нигерии;

17. о моде;

18. о сексе;

19. о детях;

20. ну и еще то-сё по мелочи.

Это хороший, подробный, просторный роман, с которым проживаешь насыщенный кусок судеб предложенных людей. Пишут, что по роману собрались снимать кино, и я бы глянула, кого Адичи утвердила там на роли: роман устроен так, что ужасно интересно, как выглядят персонажи. Люди в романе получились достоверные, живые: они то восхищают, то бесят — и всё, что в промежутке. Ифемелу (ударение на первое "е"), главная героиня, — человек, с которым мне лично было бы трудно: она зачастую сначала говорит или делает, а думает потом. И она, конечно, страшная язва и зараза, временами — не по делу, и поэтому иногда ее хочется стукнуть или сказать встречную гадость. Впрочем, будет в книге одно место, ближе к концу, когда героине наконец сообщают, как называется ее поведение, и от этого возникает чувство глубокого удовлетворения (с). Но в целом нигерийцы ведут себя настолько как русские (простите за обобщение), что мотивации их понятны до трогательного. Обинзе (ударение на "и", первое "о" произносится как среднее между "о" и "у", а не как безударное "о", т.е. "а", в русском) — пацан гораздо более приятный и милый, чем Ифем, я б с таким дружила.

В многочисленных интервью, посвященных книге, Чимаманда постоянно подчеркивает, что это роман о неумирающей любви, однако на мой читательский глаз любовная линия этой нетощей книги — некоторая условная елка, поставленная для того, чтобы повесить на нее гору игрушек, гирлянд, фонариков и дождиков, под которыми елка, в общем, подразумевается (не в невесомости же висит все это), ее даже отчетливо видно, но столько всего на нее понавешано, что я, к примеру, с интересом почитала бы оба блога главной героини — из них в книге приводится немало выдержек, уместно, особенно из первого, американского. Прямо в виде отдельной книги, как бывало в поры ЖЖ, когда печатали подборки постов крупных блогеров. Эта вот елочность сообщает роману некоторое подобие обширного набора баек из жизни, но Адичи потрудилась стянуть их воедино так, что претензии к лоскутности романа выглядят пусть и не порожними, но уязвимыми. Само обилие этих баек, многие из которых не имеют сквозного значения для книги в целом, создает у меня-читателя довольно устойчивое ощущение единства высказывания: так сценки громадного людного южного базара, не связанные друг с другом, становятся единым целым — жизнью южного базара. И да: этот роман — политическое высказывание, и расовое, и феминистское.

* Держись; всё наладится; будь молодцом (игбо).

Ну и я тут "обложку" слепила, простите.

Старая новость: Линор — гениальный словограф. Фотограф словами. И этот сборник словесных полароидных снимков и подписей к ним — замечательное "на память" о второй половине нулевых и о девяностых, пусть и применительно к очень специфическому кругу людей и жизней. Впрочем, я (неискренне) сочувствую тем, кого бесит незнание упоминаемых персонажей и неспособность читать эти тексты без такого знания. Да спокойно, думаю, можно читать эту книгу, никак не зная этих людей. Я не знаю Хаюта, ни лично, ни заочно, допустим, — и что? От этого Линорины словесные дротики, прилетающие в яблочко, не делаются ни тупее, ни кривее и долетают куда надо. Да, я как читатель и временами издатель Линор наблюдала по ее текстам за смещениями ее фокуса интереса, ее манеры записывать, "Недетская еда" была давно, сейчас такие наблюдения у Линор выглядят и читаются иначе, но и 13 лет назад, когда вышла первая часть "Недетской еды", это уже был ее взгляд, ее слух, эта совершенно цифровая приметливость и просторная, красивая память на нюансы.

Прекрасная отдыхательная книга, словом. Умный яркий сувенир на память. Коробка полароидных снимков профессионального фотографа-людоведа.

Чтение романа "Город Брежнев" утвердило меня в мысли, что романы о русскоязычном пространстве, написанные в нулевых-десятых, войдут в летопись мировой литературы как мощный вклад в развитие жанра антиутопий на историческом материале. Во всяком случае, мне кажется, детям, родившимся в эпоху Горбачева и далее, только так и можно воспринимать романы, написанные о советском времени очевидцами, как непосредственно параллельно времени, так и постскриптумом. Я сама чуть младше автора, и потому в 1983-84 г., когда происходит действие романа, я только в школу пошла, а он уже был подростком, ровесником своему главному герою. И для меня "Город Брежнев" прозвучал на два голоса разом: и как эксгумация моих всамделишных воспоминаний, пусть и более отрывочных и менее отрефлексированных, чем у Шамиля, и как невозможная, но захватывающая байка. Так иногда слушаешь чью-нибудь длинную подлинную историю, то и дело ловишь себя на мысли, что ну нет же, да ну вы что, не может такого быть, но по некоторым — многим — частностям вновь и вновь сверяешь рассказываемое со своими воспоминаниями, что попрятались под всякие коряги, и понимаешь, что нет, не заливает рассказчик.

Вот эта непрестанная инстинктивная сверка с действительностью добавляет роману эффект "Ведьмы из Блэр": постоянное хождение вдоль кромки бытового кошмара. Настоящие, кхм, неприятности происходят в романе то и дело, но ощущение, что все это — один из тысяч залов преисподней, возникает далеко не только из-за этого. Причем преисподней куда более достоверной, чем любые ады мировых религий. В ней можно жить и не замечать ее. Целую жизнь не замечать можно. И с такими текстами как раз отчетливо понимаешь для себя, каковы они, черты существования, которые превращают это самое существование в ад. Думаю, у каждого читателя набор этих черт применительно к советскому периоду свой, но кое-что общее может найтись для всех. Педагогическая и познавательная ценность этой книги для меня — в этом. А также в том, что именно делало этот вариант преисподней пригодным для жизни, — и вот оно, как оказывается, пусть и не очень удивительно, нечто за пределами системы, вне времени, вне эпохи, трансцендентно-детское. Впрочем, это лишь потому так для меня, что, как я уже говорила, советский период я застала ребенком, а бурные утренние сумерки 15-летия и далее пришлись для меня уже на 90-е. Важно, конечно, и то, что я родилась и жила всю дорогу в Москве, а это Ватикан Советского Союза, отдельная, куда менее адская история. Каково быть взрослым в советское время, я на своей шкуре не испытала, а теперь уж не испытает никто, кого там не было. Подтаивание этой ледяной преисподней — а период действия романа аккурат то самое время — тоже вполне индикаторно: отмирание каких именно мелочей (и крупночей) делало в те поры этот ад менее адовым, и как в те поры уживались инфернальные и уже более верхнемирные (цитируя Гордона Хотона) линии жизни.

Но есть, конечно, в романе и много всякого другого, за что его, несомненно, имеет смысл читать. Это увлекательная история. Это живые герои со своими причудливыми — по разным причинам — мотивациями, понимание которых, впрочем, возвращает нас к той части моего полива, которая касается черт преисподней.

Словом, эту производственно-бытовую сагу взросления, по-босховски педантичную в мельчайших подробностях, я с легким сердцем рекомендую к прочтению — и отдельно желала бы обсудить ее и с теми, кто родился до 1970 г., и с теми, кто возник после 1990-го.

UPD. Вот еще что видится важным добавить, подумавши: роман "Город Брежнев" относится к той редкой, насколько я могу судить, категории литературных высказываний, которые я для себя именую санитарно-гигиеническими. Такие тексты выполняют задачу переведения того или иного пласта истории, сравнительно близкой по времени, в категорию мифа, — и вот там, в мифологическом пространстве, с этим пластом истории можно взаимодействовать с меньшими (а постепенно и с минимальными) искажениями, связанными с ностальгией/ избыточной сакрализацией/ идеологическими программами/ и прочее. Можно осознавать, смотреть спокойно, но при этом без, с одной стороны, энтомологической брезгливой отчужденности, а с другой — без влюбленного/ненавидящего залипания в майю времени. Это тонкий и значимый дар писателя — такая трансформация истории, и не важно, осознанно это сделал Шамиль в романе "Город Брежнев" или бессознательно. То есть для него самого, если это сознательно, — это большая внутренняя человеческая работа.

Тезис 1. Поразительная штука — велосипед, как ни кинь. Те, кому так и не удалось научиться держать равновесие на нем, всю жизнь считают его (противоестественной) победой над силами природы, а те, кто научился на нем ездить, мгновенно начинают относиться к нему как к само собой разумеющейся кастрюле, шариковой ручке или рожку для обуви. Есть такие человеческие изобретения, которые милы со всех сторон, полезны, здорОвы, красивы, просты и очевидны. Велосипед — явно из таких.

Тезис 2. Я понапереводила ненулевое количество всякого нонфикшна, начитала еще больше, и из общего любопытства, и пользы ради. Признак классной книги-инструкции/обзора темы: даже если тема в целом знакома и понятна, хороший обзор влюбленного в тему автора дает стройную красивую систему, структурирует уже имеющееся знание и, как следствие, помогает внятнее помнить, что к чему, и применять в случае необходимости, с минимальным расходом времени на копание в чемоданах усвоенного. Это же относится, понятно, к качественным учебникам чего угодно.

"Велосноб" — толковый, без всякой воды, бодро и местами остроумно сделанный методический обзор велосипедной жизни. Нет, это не "Дзэн и искусство ухода за велосипедом", хотя элементы высокой велофилософии в этой потешной иллюстрированной книжке тоже есть. Это введение в выраженный, внятный и, да, не надуманно настоящий стиль жизни человека, породненного с велосипедом. Да, Флэнна О'Брайена по ходу чтения вспоминаешь полсотни раз: у автора выраженный велосипедоз в неизлечимой форме, и автор уже наверняка процентов на 60-70 — велик. Но поскольку великов у автора полдесятка (автор и шоссейных велогонках участвует, и в велокроссе, и по городу мотается, и фристайлом слегка увлекался), то, видимо, молекулярный состав его организма — причудливая смесь многих разных велосипедов и человека. В результате книга получилась, последовательно и логично, и про историю велосипеда, и про устройство велосоциума, и про эволюцию моды на всякие велики и манеры на них кататься, и про взаимоотношения велосипедистов между кастами и с другими участниками городской жизни, и про то, как жить и выжить на велосипеде в большом городе.

Практический выхлоп:

1. Веломир и веложизнь (с поправкой на Нью-Йорк, конечно) удобно и опрятно улеглись в голове

2. Мы завели себе велики

На рус. яз. выйдет в этом году в издательстве "Олимп Бизнес".

Понятно, что эту книгу можно прикладывать к разным местам в голове, и, уверена, много кому она более чем способна принести лобовую пользу: помочь разобраться, насколько родительство — ваш способ жизненного творчества, если это все еще неочевидно, хотя сам факт сомнений может быть более-менее показательным; помочь подобрать спокойную аргументацию для разговоров с ближними и (неделикатными/невоспитанными) дальними; снять тревожность, если решение о жизни без детей принято, но есть остаточные сомнения, как организовывать свою жизнь в более зрелом возрасте — и вообще как, что и когда предпринимать при таком выборе, чтобы обеспечить себе и своему напарнику по жизни, если он есть, полную устроенную жизнь в старости. Все это в книге, разумеется, есть, подробно, системно, живо и старательно гуманистично. Сама я эту часть вопросов решала для себя постепенно, лет двадцать, поэтому книжка Лафайетт в этом отношении оказалась повторением и закреплением пройденного, подтверждением моих собственных наблюдений.

Мне же лично эта книга оказалась ценной как взвешенный, доброжелательный и очень разумный обзор такого образа жизни как целого, выраженно самостоятельного способа бытия и самореализации. Ценна она и методически: мне нередко приходится беседовать на эту тему с людьми помладше, и лучше, конечно, не только объяснять, почему человек имеет полное право оставаться без детей, но и что это может означать на дальнем пробеге, чего не стоит бояться, к чему имеет смысл готовиться — и как.

Да, конечно, следует отдельно отметить, что Лафайетт — из категории здоровых на голову, жизнерадостных, добродушных внедетных (я бы так переводила "чайлдфри": разнице между "чайлдфри" и "чайлдлесс" Лафайетт посвящает несколько подробных разворотов и объясняет, почему первое точнее, здоровее и крепче второго, если решение быть без детей принято, и оно при этом заряжено положительно, а не сокрушительно). Она сама любит детей, работала школьным педагогом, много общается с детьми своих друзей и родственников, ей это видится важным — подчеркивать, что внедетных не надо считать саблезубыми детоненавистниками. Мне это тоже всегда было дико, впрочем: "Почему у вас нет пианино в доме? Не хотите пианино? Вы что, ненавидите Рахманинова, Листа, Шопена?!" — "Нет, просто не хотим пианино в квартире, нет потребности, а Шопена мы слушаем в консерватории в приличном исполнении", хотя тут меня, конечно, упрекнут в фантастической неточности метафоры.

Вторая интересная штука у Лафайетт: проговаривание одного из ключевых (для Штатов) упрека вне/бездетным — они-де живут для себя и не вносят свой вклад в общество. Общественное сознание у нас, понятно, существенно расслабленнее, чем в странах со, скажем так, старыми демократиями, да и специфическое оно после СССР, но некоторое отношение этот вопрос имеет и к русскоязычному пространству. Для меня лично, по крайней мере, он вполне актуален: какую пользу я приношу людям ("общество" для меня абстракция)? Но этот вопрос стоял бы для меня, даже будь у меня дети, поскольку я не считаю, что рождение ребенка — это принесение общественной пользы, а также что ребенок должен (и будет) отдуваться потом за меня, если я бесполезный расход воздуха и ресурсов планеты. Поэтому само то, что Лафайетт эту тему обсуждает, видится мне важной частью этого самого внедетного образа жизни — и любого образа жизни вообще.

Понятно, что это старая книга (1995 г.), понятно, что с тех пор понавыходила куча похожих работ, более современных, уже в эпоху пользовательского интернета, мобильных систем и пр., и их читать тоже полезно и нужно. Более того, общественные погоды тоже поменялись за эти 20 с лишним лет. Однако у припадания к истокам (это одна из первых подробных и полных книг по теме) есть свои плюсы, не только исторические и общекультурные. На мой взгляд, тем, кто решает для себя вопрос, иметь детей в этой жизни или не надо, такие вот "буквари" ценны своей простотой и гуманизмом доцифровой эпохи.

Ожидаем по-русски в издательстве "Азбука" когда-нибудь в этом году, вероятно.

"Городок и город" — хронологически второй роман Керуака, написан в 24-27 лет (первый, "Море мой брат", в 20), "Суета Дулуоза" — последний, в 46. В промежутке — громадная жизнь, и человеческая, и писательская, и, возможно, это здорово, что читаю я Керуака строго в беспорядке, и вот сейчас пришло время "Городка".

Это огромный роман, в смысле и объема, и размаха времени действия, и обилия судеб. Это Керуак до-боповой-просодии, Керуак, тягающийся с Вулфом, традиционный по формальному обустройству текста, но уже совершенно родной в своем чуть ли не античном контрасте и фонтане чувств, когда ни одно существительное не обходится без эпитета (и не одного), когда поэзия пролезает в текст через абзац, когда люди ведут себя иррационально, и автор совершенно не собирается за них извиняться (и правильно делает). В этом романе — весь я, говорил Керуак, и его там, как Вишну, много-много инкарнаций, он раздал себя десятку персонажей, и потому "Городок и город" — 3D-голограмма Джека-человека.

Моя осторожная, но преданная любовь к Керуаку с этой книгой лишь упрочилась, и меня нисколько не заботит, что это "не тот Керуак, который Керуак-прям". По этой книге даже те, кто почему-то не считает его могучим писателем, просто обязаны уже наконец увидеть, что до фига он писатель — не то чтобы Керуака заботило, держат его за писателя люди нынешних поколений или нет. Это скорее для нас, читателей, измученных нарзаном высказыванием, зарефлексированным сто пятьдесят раз, важно. В "Городке и городе" Керуаковская святая непосредственность, отсутствие всякой рисовки ("смотри, смотри, читатель, как я сейчас отставлю ножку!", "смотри, как я могу тройной тулуп, а!", "смотри, вот эта фигня — метафора вон той фигни, которая в свою очередь аллюзия на во-он ту фигню и еще две косвенных; круто я, а?"), великолепно бесстыжая, никак не дозируемая вот эта фонтанность покупают меня с потрохами. На всякий случай: я, как мы понимаем, ничего не имею против глубоко прошитой символами и отсылками прозы, сколь угодно эшеровско-кляйновской по картинке, но на территории романа-стори мне дороги лихорадочные цельные высказывания, где автор полностью растворен в тексте и не имеет с ним почти никаких субъект-объектных отношений, это мальчишеский прыжок ласточкой со скалы, когда ни отец, ни девчонки не смотрят, строго для собственного удовольствия и из личного ухарства.

"Городок и город" — семейная сага о родном городке Керуака Лоуэлле (в романе — Гэллоуэе) и многодетной семье Мартинов. В непосредственном времени романа проходит лет десять, но вместе с реминисценциями старших Мартинов — около полувека. В семье Мартинов куча детей, они все растут на вилле "Курица" в прекрасном старом доме, о каком мечтает любой из нас — ну или имеет этот опыт хотя бы в миниатюре, когда в семье или у друзей есть старая дача в красивом месте, с лесами, полями, речкой, помойкой, прудом и прочими том-сойеровскими радостями голозадого и босоногого детства. Дети все разные, но семья дружная, неимоверно любящая, дом полная чаша, словом. Но ничто не вечно, жизнь происходит и происходит, дети один за другим вылетают из гнезда, а поверх этого на планете начинается Вторая мировая. И мы, читатели, смотрим в окошко этой камеры Вильсона за крошечными человеческими частичками в море бытия и за конденсационным следом, какой оставляют их траектории, искривленные и покороженные войной сильнее, чем, в теории, полем обычной мирной жизни. Но где жизнь, а где теория?

Жизнь отдельно взятой семьи на фоне эпохи в ХХ веке — заслуженный жанр литературного высказывания, Керуаковская версия прекрасна и размахом, и человечностью, а особенна тем, что Штаты, как мы понимаем, на своей территории армагеддона не имели, и поэтому электромагнитное поле войны на тех территориях действовало иначе, чем в континентальной Европе, скажем. И потому отдельно интересно — даже с исторической точки зрения, — как война перебуровила, прямо и/или косвенно, жизни рядовых политически не вовлеченных провинциалов. Нет, это не единственный и не первый роман на эту тему, но в сочетании с керуаковским пылом, чувством звука и поэтикой — уникальный.

Вопросы отцов и детей, понятно, там тоже тема, пусть и не главнейшая. Однако для меня лично самой дорогой и восихительной — и трогающей до слез — с этой стороны в "Городке и городе" стала убедительно предложенная несокрушимая, целительная, совершенно магическая клановая преданность и безоглядная любовь внутри семьи. Она не отменяет ни ссор, ни временных охлаждений, ни недопониманий, но вот эта убедительно выписанная в тысяче мелочей надежность кровного родства, которой я, в силу малости моей семьи, пережить не удостоена, — невероятный частный случай волшебства нашей жизни. Когда полагаться можно всегда, в любых обстоятельствах, безусловно. Да, так бывает о-очень не в любой семье, но бывает же! И вот эта тема громадного бездонного сердца, очень безвыкрутасно предложенная, — еще одна целительная точка входа в этот текст.

Ну и напоследок — атмосфера. Очень хочется в Гэллоуэй, я вот что хочу сказать. А в Нью-Йорк не хочется. В Гэллоуэе — идеальный мир детства, с миллионом восхитительных подробностей. Все дети Мартины рвутся убраться из провинциальной "дыры" в большой мир, но не будь в их жизни этой "дыры", возникла бы нешуточная непоправимая дыра шириною в жизнь. Гэллоуэй, занюханный, маленький городок, где ничего не происходит, дарует им силу улететь из него, а такую силу — силу покинуть исток и жить дальше мощно, хорошо — дарует только настоящая любовь, потому что лишь она способна отпустить навсегда, но продолжать излучаться вслед.

По мере возни с Керуаком среди меня складывается внутренний рейтинг его текстов. Впрочем, рейтинг этот имеет смысл делить на две колонки — условно "джаз" и условно "томасвулфовщина", поскольку сравнивать бурю "Видений Коди" с "Городком и городом" — классическое мокрое и длинное — не годится. Но тогда в первой категории все сразу делается запутанным и трудно сравнимым, а вот во второй складывается опрятный порядок, и в самом верху у меня пока "Городок...", сразу следом — "Одинокий странник", а вот эта, "Суета" — третья. Это еще один подход Керуака к снаряду "осмысление личной истории", и слегка помаявшись с первой частью, которая про футбол (да, я из тех, кому спорт в литературе более-менее заунывен, как бы экспрессивно и каким бы любимым голосом его ни предлагали), читатель вырывается к морю. И вот про море Керуака я готова слушать — именно что слушать, поскольку фирменное керуаковское взятие читателя за пуговку для меня очень голосовое, я слышу его буквы — сколько угодно раз.

Да, Керуак писал всю жизнь один акынический мегароман, ничего нового я тут не скажу. И его "томасвулфовские" романы я бы прописывала читать людям, которые почему-нибудь временно решили, что их жизнь ничего не стоит, в ней ничего не случается и она низачем: Керуакова способность со всей детской непосредственностью ценить сам процесс жизни — подробно, многословно, восторженно и возмущенно разом — видится мне лекарственным и утешительным.

И да: я считаю, что Макс Немцов транслирует этот голос безупречно.

первой книге дилогии я сообщила граду и миру в "Омаре" еще в 2014-м, а сделать так, чтобы книга досталась и моим друзьям, и друзьям моих друзей, захотела, когда впервые прочла дилогию, — в 2013-м. Понятно, что не всех поголовно завораживают истории о смерти и о том, что может происходить после нее, а для меня рассматривать все возможные варианты за пределами happily ever after (особенно в этой формулировке меня всегда возмущало вот это "ever") — любимая читательская забава. И Хотон, спасибо ему до неба, предлагает двадцать с лишним авторских листов этого удовольствия.

В прошлом эфире, по первом роману, я писала о том, что приклеило меня к этим текстам в первую очередь. Теперь имеет смысл и нужно порассуждать о том, что в этих двух романах возвращает меня к ним все эти годы снова и снова, помимо медитации на смерть, на вопрос, что это означает — быть живым, и из-за чего, в конечном счете, они оказались в "Скрытом золоте", рядом с мэтрами уровня Бротигана, Бартелми или О'Брайена. Важно понимать, впрочем, что калибрами никто тут не меряется, это несерьезно — в частности, и потому, что это совершенно разные высказывания, и по стилю, по форме, и по потоку смыслов, и потому, что романам Хотона чисто хронологически еще предстоит выдержать пресловутую проверку временем, но мы со своей стороны приложили и еще приложим усилия. Русскоязычное издание ожидаем осенью этого года.

Поразительно для меня в этих довольно просто — с сюжетной точки зрения — устроенных романах то, что вот эта огромная черная звезда, тема смерти и ее универсальная функция фотопроявителя для смысла той или иной отдельной жизни и жизни вообще, может на время затмить второстепенные с виду темы, неразрывно с нею связанные. Но если дать этим текстам побыть внутри, попривыкнуть к нестерпимому жару этой черной звезды, проступит и несколько не менее интересных штук, с которыми Хотон работает в первой и второй частях дилогии. Далее — в порядке прихождения мне на ум.

Объективация человеческого тела. Хотон раскладывает перед читателем во всей красе и то, каким странным, неприятным (если не отвратительным) и одновременно чудесным становится (остается?) человеческое тело после того, как человек в нем умер, — и пока он в нем еще сидит! О том, как люди (и не-люди, действующие в романе, и сам автор) обращаются с другими телами, Хотон, со всей очевидностью, думал немало, и в его романах навалом ситуаций — насилие, секс, танец, захоронение, лечение, физические испытания, драки, обслуживание, связанное с прикосновениями, — где читателю постоянно предлагают вглядеться, как одни тела обходятся с другими, по взаимному согласию, без него и в обстоятельствах, когда договориться невозможно, и где она, эта незримая грань сознательного участия в делах других тел.

Ритуальность. Всадники Апокалипсиса и вообще сюжет Откровения Иоанна — одна из основ реальности этой дилогии, и она глубоко церемониальна. Комический эффект, возникающий от того, что всадники "идут в ногу со временем" и меняют коней на типовые автомобили, парадные облачения на футболки и джинсы, ведут обыденные разговоры о том, что там у нас к завтраку, занимаются бюрократической возней, переживают спады настроения, уныние и растерянность, склонны к мелочным страстям и подвержены детским увлечениям, — это все передышки для читателя и, безусловно, необходимая нота здоровой очень английской иронии, совершенно "питоновской". Мне слышна за всем этим никогда впрямую не оговариваемая печаль об утрате человечеством магической стороны жизни — ритуала, самого простого способа соприкасаться с незримым, с волшебным, с необъяснимым. Причем магия тут не в смысле питер-пэновских звездочек в воздухе и добрых фокусов Гэндальфа, а в смысле самого беззнакового волшебства этого мира, которое, вообще-то, для благоговения, а не на потеху детям. Во второй книге об этом, на мой взгляд, даже больше, чем в первой.

Не-всё-устройство. Не могу сказать, нарочно или случайно Хотон так сделал и знает ли он сам во всех исчерпывающих подробностях устройство громадной машины его мира Трех хранилищ, но они остаются за текстом и открывают читателю бескрайнее (!) пространство для спекуляций и додумывания — как, впрочем, и реальность Иоанна Богослова и его Откровения. Я поймала себя на том, что достраиваю за Хотона эту машинерию, проверяю ее на непротиворечивость и — человеческую! — логику, но мне (и никому из нас) никто не обещал, что она там (Там) есть, вообще-то. И вот это сверхжизнеподобно, и от этого немножко голова кругом.

Прямота сообщения. Подобные притчевые книги-о-главном (вторая былиннее первой, и в ней меньше хиханек, хотя ирония никуда не девается) частенько бывают "книгами ответов", рецептами, прописями смысла бытия. Уйти автору от этого очень не просто — слишком уж давно культура вообще и литература в частности бодается с этими темами, и, как ни крути, болтаются в ноосфере отполированные временем голыши "правильных" ответов. Дагласа Эдамза и его элегантное "42" переплюнуть вряд ли кому удастся, это вершина стёба над "великими ответами", но Хотон, с одной стороны, предлагает — в полном соответствии, кстати говоря, с классическими мифологическими конструкциями, — структуру "я спросил у тополя, я спросил у ясеня", а с другой — ухитряется проскальзывать в миллиметре от догматики, и из щели незакрытой этой двери на меня, читателя, будь здоров сквозит честной безответностью. И открытые концы обоих романов — точный финал (продолжение) этой с волос толщиной безответности.

Этой пьесе осенью исполнится 55 лет, а читается она что 20 лет назад, что сейчас — как оба раза в моем случае — свеженькой, как завтрашняя газета. Ну, может, сейчас обе пары, особенно Ник с Лапусей, могли бы как-то скомпенсировать эти три часа сценического времени ада посредством мобильных телефонов, но Джордж или Марта, вероятно, в какой-нибудь момент перекрыли бы доступ к вай-фаю или как-то еще саботировали интернет в доме (или отняли/раскурочили) мобильные аппараты своих во всех смыслах слова несчастных гостей. Олби придумал бы что-нибудь изысканно-изуверское, нет сомнений. Мне в целом видится занимательной идея напихать в Олби ультрасовременных реалий и убедиться, что сущностно ничего не изменится.

Понятно, что Олби вообще и эту пьесу имеет смысл читать не только для того, чтобы с ехидной безнадежностью убедиться, что человечество разбивается на пары и надолго остается в них зачастую по каким угодно причинам, кроме открытия совместного космоса, совместного со-творения, взаимной поддержки, почтения и восхищения друг другом. Хотя когда старые как мир истины мешали хорошим писателем создавать нетленку? И не только потому, что Олби — великолепный привет Бекетту и Ионеско. И не только за острую, безжалостную, бескомпромиссную наблюдательность, доведенную до гротеска в деталях. Олби, как и полагается человеку с идеальным драматургическим вкусом, создает диалоги, которые громаднее жизни(тм), и потому хтонический ужас обычной семейной жизни, которому в "Вирджинии Вулф" дна не наблюдается, настолько лютый и ничем не смягченный. Когда читала впервые, то и дело подумывала, что Джордж с Мартой и Ник с Лапусей — не люди, а, скажем, оборотни, чудовища, просто разных пород, что ну нельзя же так друг над другом измываться, интеллигентная университетская публика же. Ан нет, можно. Хотя мне в 20 лет это казалось пограничным с миром плохих снов и уж точно инструкцией на будущее, по каким принципам нельзя строить отношения ни с кем, тем более — с избранником.

И напоследок — техническое: настоятельно рекомендую читать эту пьесу в оригинале: вам откроется несопоставимо больше нюансов, все станет ярче, жестче, четче — и убийственнее. Макс несколько лет назад переперевел ее, все значительно улучшилось по сравнению с "классической" версией, книги в этом переводе нет, но Макс не поленился выложить его у себя в блоге.

Лазать в книжки, которые перевел в прошлой жизни, — дело противоречивое: с одной стороны, финский стыд, потому что умел несопоставимо меньше, чем сейчас, после стольких лет практики, а с другой, в очередной раз понимаешь, что именно с таких книг, в какие влюбляешься сразу и при этом не за обилие переводческих "подарков" (есть у нас такое понятие, но сейчас не об этом) и не за особый вызов переводчику (какой там вызов на старте-то — боишься, что и с простым не справишься), а именно за неотразимое обаяние, за человечность и универсальность авторского разговора. Такими книгами крещаются в переводчики подобные мне парвеню без соответствующего академического образования.

"Царь-оборванец" вышел в "Лайвбуке" (тогда еще "Гаятри") в 2005 году, это моя первая всамделишная работа в переводе. Джоэль бен-Иззи — концертирующий сторителлер-стендапер из еврейской традиции, в точности такой вот веселый милый человек, каким его видно по его тексту (мы беседовали с ним разок по телефону). В этой книге он рассказывает свою всамделишную историю, как у него случилась опухоль горла, и после операции он потерял голос, а вместе с голосом — дело всей жизни. Да-да, эта книга из той категории, которые, стыдясь этого, читаешь и с состраданием, и с потаенным облегчением: фуф, у меня-то все в порядке, вот у человека действительно беда. Утратить инструмент любимой работы для меня, к примеру, — адское испытание, мало что страшнее может быть. Примеряешь на себя — осторожно, чтобы ни в коем случае не прилипло! — и понимаешь, что для переводчика это была б любая болезнь, связанная с утратой памяти и высших мыслительных функций, или какой-нибудь лютый тремор в руках, что печатать не получается, только диктовать, а я, к примеру, в самом том, как буквы вылетают на экран из-под пальцев, вижу/ощущаю, оно или не оно выходит. И диктовка поэтому скорее всего была бы профессиональным самоубийством.

Короче. Джоэль бен-Иззи рассказывает нам, как он жил и приключался без голоса, пока его не восстановили хитрым протезом, предваряя каждую главу из своей личной истории байкой, сказкой, поверьем, анекдотом из самых разных мировых устных традиций, и каждая сказка тесно увязана с его историей — и сразу отдает тебе соль опыта, урок, вывод, какие грядут в ближайшей главе. Понятно, что такие книги исходят из утешительного убеждения, что любое испытание — бесценный опыт с так или иначе удачным концом, и жить исходя из этой предпосылки, конечно, легче и приятнее, нежели думать, что судьба лупит нас по мордасам без всяких барышей для нас самих, и никакая вытекшая юшка ничего-то в нас не искупит и не улучшит. Бен-Иззи — не первый и не последний автор, убежденный, что всё не зря, но некоторым не веришь, а ему — запросто.

Дополнительная зрительная радость этой книги: нам в те поры удалось уговорить Резо Габриадзе порисовать для этого текста, что он с удовольствием и сделал. Поэтому книга с картинками.

Еще одна книга, которую я мечтаю перевести, хорошенечко аннотировать и издать (и сделаю же, вы меня знаете). Это сборник пересказов ирландских сказок, преимущественно из Фенийского цикла, выполненный в начале ХХ века любимцем нашим Джеймзом Стивензом. Первое издание увидело свет в 1920 году, картинки к нему рисовал не кто-нибудь, а сам Артур Рэкэм (Рэкхем).

Я вам уже докладывала об очаровательном романе Стивенза "Горшок золота", который тоже весь мечтательный, сказочный и сплошь афоризмами и поэтическими строками писаный. Десять сказок, которые выбрал пересказать в этом сборнике Стивенз, — бездонная бочка всего ирландского: пылкой нежности и такой же свирепости, пытливости как высшего воинского достоинства, великого благородства, брегонской мудрости и тотального присутствия в моменте, как того требовали опасные времена начала железного века.

Этой книге почти сто лет, а историям, которые она пересказывает, — тысяча с лишним. Читаются они как привет из соседней дружественной галактики, где все похоже и не похоже на наши дела. Голос Стивенза, игривый, веселый, неимоверно живой и находчивый на слова и обороты, делает из уплощенных временем фигур горельефы, здесь слышна, конечно же, логика рубежа XIX-XX вв., трогательные и очаровательные гендерные обобщения (от которых нынешняя фея политкорректности огребла бы зубную боль), но дух неотразимого едва ли не эротичного воинского братства, уникальная для Ирландии вертикальная (вглубь земли) топография, пустые небеса, где, кроме птиц и облаков, парят только стрелы и копья, и этот самый пресловутый хронотоп, единство времени-пространства, какое бывает только на очень старых островах, делают эти тексты настоящим, круглогодичным праздником великой, вечно юной сказки.

И да: невозможно отделаться от ощущения, что много чего для "Сильмариллиона" Толкин беспощадно передрал у Стивенза.

Только что дочитала — а на днях закончу перевод* — очень хорошей книги, которая сразу про многое и жанрово на стыке многого сразу. Мне вообще симпатичны тексты, формально относящиеся к нонфикшну, будь то математика, искусствоведение, этнография или какая угодно еще сфера абстрактного или прикладного знания, однако с сильным авторским голосом, опытом, соображениями. Автор в таких текстах не остается снаружи, он не просто лектор: тут очень личное эмоциональное — и поэтизированное даже — высказывание, и в этом смысле такой нонфикшн приближается к художке. Жанровым пуристам может быть трудно, а мне, к примеру, прекрасно: живой, подвижный, открытый к разговору текст получился. Но, видимо, дело и в том, что автор близка мне по темпераменту — и манере строить фразы (развесисто). Лэнг — журналистка, критик, давно пишет для "Обзёрвера", "Гардиана", "Фриза" и пр., стиль у человека ловкий, стреляный, всё умеет, выкручиваться, чтобы не сыпались повторы, как это часто бывает у современных англоязычных авторов, а у нас не принято, не приходится: у барышни полна голова разных слов, и она их щедро вываливает. Одна беда с нонфикшном: отглагольные существительные. Это караул, конечно. Вот где пришлось поизворачиваться, но проредить их до приятной глазу и уху концентрации, не воюя по смыслу с оригиналом, не удается почти никогда. Ну ла ладно, в нонфикшне простительно.

Отложим лирику в сторону. О чем книга и зачем нам ее читать? Англичанка Лэнг в нулевых пережила неприятный опыт: внезапно оказалась на много месяцев одна в Нью-Йорке, незнакомом, жестком городе, после того как неожиданно оборвался ее тогдашний роман с аборигеном, к которому она, собственно, и прилетела в Штаты. В силу личной истории — нам ее в некотором объеме изложат, — Лэнг накрыло одиночеством не на шутку. И так вышло, что спасалась она, копаясь в истории американского искусства ХХ века — смотрела на него через призму одиночества в большом городе. И получилась красивая складная история о том, как переживали — и выражали — городское одиночество разные нью-йоркские великие. В книге восемь глав, первая — вводная, со второй по пятую есть главные герои, каждый по-своему переживавшие одиночество, — Хоппер, Уорхол, Войнарович, Дарджер, в шестой, говоря строго, царит Клаус Номи, но вообще она шире, про кризис СПИДа в Нью-Йорке 80-х и про одиночество, обусловленное стигмой страшной болезни, в седьмой — Хэррис, который пророк интернета, и она об одиночестве-в-сети (тм), а восьмая — косвенно про Войнаровича (он вообще сквозная фигура всей книги, вместе с Уорхолом) и про выставку "Неведомый плод" Зои Леонард, посвященную, собственно, Войнаровичу. В каждой главе Лэнг изящно и увлекательно рассказывает о своем опыте Нью-Йорка и пронизывает им истории американских творцов из недавнего прошлого. Кроме перечисленных столпов в тексте много всякого и о прочих звездах искусства Ист-Виллиджа, этого сада всех цветов, и про их разновидности отчуждения.

Немало в книге и заходов на теорию одиночества в толпе: его психологические корни, последствия, механизмы возникновения, как оно закрепляется в человеке, чем чревато в дальнейшем и т. д. Всё это с отсылкой к работам нескольких психологов, прицельно исследовавших этот предмет в ХХ веке.

Помимо просветительской ценности этой книги — приготовьтесь сидеть в гугл-картинках, чтобы глядеть на все картины, фотографии, коллажи, граффити, инсталляции и хепенинги, упомянутые и, нередко, контекстно толкуемые в книге, — есть в ней и прекрасное атмосферное пространство самого Нью-Йорка, живой сущности, совсем не обязательно благонамеренной, благодатной или доброжелательной, с его поэзией, мерзостью и величием, во времени и пространстве.

*Русскоязычное издание выйдет, тьфу-тьфу-тьфу, в издательстве AdMarginem в этом году.

Писатель ухватывает тот или иной аспект культуры, а жизнь по сути своей несуразна, я считаю.

— Гилберт Соррентино

Гилберт Соррентино не впервые на наших волнах: я уже фонтанировала по его поводу два с лишним года назад, а прошлой осенью выложила переводы трех его стихотворений (из немалого множества). Уже писала, повторюсь еще раз: громадная досада, что на русском существует лишь один роман этого наследника великой ирландской троицы, блистательного постмодернистского гуманиста и невероятного ехидного лирика. Впрочем, есть шансы, что мы в следующем сезоне "Скрытого золота ХХ века" хоть как-то это упущение исправим.

"Пропасть...". Это роман в рассказах — 50 историй из жизни самых разных людей, написанных так, будто Соррентино сфотографировал 50 мизансцен, и фотографии ожили, задвигались, заговорили — ненадолго, а потом фигуры на этих снимках вновь замерли в неуловимо новых — новых ли? — позах. Роман был написан незадолго до смерти, а увидел свет уже после, и потому он печален, а если точнее, Соррентино позволил себе недвусмысленно выразить свое разочарование, пусть оно и беззлобное и уж конечно не обиженное. Любой желающий увидит в этих текстах и Чехова, и Твена, и Апдайка, и Джойса, и Беккета; само название — привет Хенри Джеймзу, это прямая цитата из него. "Пропасть..." — каталог человеческих заблуждений, подслеповатостей, глуховатостей, толстокожестей и в целом неспособности впитывать жизнь в полном сознании, реестр слепых пятен и хромоты сердца.

Вот что я нахожу неотразимым в Соррентино, в любом его тексте: он говорит, вообще-то, об очень горестных, а иногда и безнадежных человеческих неудачах, в самом универсальном смысле слова, но ему всякий раз, без исключения, удается держаться этой вот "сути несуразности", о которой он сам говорил в интервью, и потому любая драма — да и трагедия — в его текстах несет на себе блики той или иной улыбки, хоть улыбка эта и не непременно довольная или счастливая. Благодаря этой струне какого-то фундаментального здоровья ума Соррентино не скатывается в истерику, не рвет на себе волосы и при этом способен говорить — точно, проницательно — на любые самые грустные темы.

И последнее о "Пропасти...": вероятно, потому, что это последний его роман (и Соррентино знал это — когда писал, ему уже диагностировали рак, и этот диагноз, по словам его сына Кристофера, поверг его не в тоску или отчаяние, а в скуку), Соррентино, по сути, положил в него 50 желудей, и из каждого могло бы вырасти целое дерево-роман. Это 50 полноценных сюжетов для 50 книг привычной толщины, а при нынешнем обожании романов-кирпичей какой-нибудь Франзен мог бы слепить из любого предложенного сюжета эпос на полтыщи страниц. Но Соррентино, мне кажется, совершенно к этому не рвался бы, даже если б не собирался умирать так скоро. Тем не менее, "Пропасть человеческой иллюзии" в итоге смотрится как прощальный жест невероятной щедрости. И/или иронии: возможно, любая из этих историй стоит ровно того количества слов, какое счел нужным написать автор.

Ревизия мировой истории — штука увлекательная, разные ее этапы с регулярностью пересматривают и ученые, и просто энтузиасты. Когда за это берется "питон", выйдет гарантированно ядовито и весело, а поскольку Джоунз делает ее совместно с профессиональным историком, можно и на честность фактологии полагаться.

Пару недель назад я рассказывала о другой подобной книге Терри Джоунза, посвященной средневековой жизни вообще — и стереотипам о ее быте и повседневности, вдолбленным нам пропагандой последней пары веков. Эта книга тоже издана в сцепке с одоименным "би-би-си"-шным фильмом и разбирается со стереотипом величия Древнего Рима: Джоунз и Эрейра докладывают нам об истории времен Римской империи — с точки зрения так называемых "варваров". Бриттов, галлов, готов, персов, вандалов и многих других мы привыкли считать невоспитанными хулиганами (эллинов римляне, как мы понимаем, тоже, в общем, считали варварами, просто слегка по другим причинам, чем северян), а римлян — прометеями и передовиками культуры, пусть и несколько драчливыми. Джоунз и Эрейра предлагают нам начать уважительнее относиться к "дикарям" и делить привычный пропагандируемый взгляд на этот период истории на восемь, кое-где — на десять. Вандалы ничего не вандализировали — в отличие от римлян. Готы не громили Рим, в отличие от громивших все подряд римлян (истребление народа Дакии и разгром этой страны римлянами — отдельный ужас). Персы не лезли на рожон — римляне настойчиво доставали их первыми (и достали, себе на горе). А уж когда Рим сделался христианским, все стало еще более запущенным. Авторы подробно рассказывают нам и о досугах римлян, совершенно диких — и с точки зрения нас, гуманистов и наследников Всеобщей декларации прав человека, и с точки зрения "варваров", как выясняется. Культура, наука, искусство — никакой монополии у средиземноморского юга того времени не было, зато пропаганда, похоже, родилась вместе с человечеством.

Добро пожаловать обратно в мир "Монти Питонов" каким мы его помним по "Святому Граалю". Ладно, шучу. Но не совсем. И дело даже не только в том, что честную и аккуратную историческую фактологию Алена Эрейры нам излагает один из Питонов, питоновским языком и с их прихватами, а в том, что Средневековье в "Граале" в отдельных местах, возможно, ближе к реальности, чем многие расхожие клише о тех временах. Эта книга — сопровождение к мини-сериалу "Би-би-си" о европейском Средневековье, выстроенная не хронологически, как мы привыкли, и даже не геополитически, а по архетипическим фигурам времени: Терри Джоунз рассказывает нам о Рыцаре, Крестьянине, Даме, Монахе, Отщепенце, Короле, Торговце и Лекаре (в фильме, правда, Лекарь взят чуть шире — Ученым, а отдельно о Торговцах в кино нет совсем). Пафос книги симпатичен мне беспредельно: закат Римской империи — не начало "темного" Средневековья, Средневековье и вообще-то темным не было, культура и наука в Европе жили себе дальше, а так называемые "варвары" и без благодетельствования Рима развивались бы и творили разное (но об этом — в другой книге Джоунза, в "Варварах"). Вторая задача Джоунза, после постановки на место "Великого Рима", — развенчать кое-какие наши представления о том, как жили простые люди (ад быта сильно преувеличен позднее), о "Прекрасной Даме" (выдумка викторианцев), о Рыцарях в Сверкающих Доспехах (бандиты, мародеры и психи), о чудовищном знахарстве (и анестезия кое-какая существовала, и превентивная медицина, и много чего еще), о робингудовщине (благородные отниматели у богатых и отдаватели бедным — тоже прекрасная сказка).