Голос Омара

...чтобы умерший не мог вредить живым

Вацлав Серошевский, «Предел скорби»

Очень обидно, что, когда вышел «Кочегар», оказавшийся предпоследним фильмом Алексея Балабанова, мы все не читал прозу якутскую Вацлава Серошевского. Помню, как я не принял этот фильм, активно не принял, до злости – потому что очень сложно, когда любимый режиссер снимает что-то, что ты не принимаешь, что кажется тебе нарочитым, грубым, плохо собранным, плохо сыгранным. Сейчас, прочитав за два дня недавно вышедшую поразительную книгу Серошевского «Предел скорби», понимаешь – чтение рассказа «Хайлак», который по памяти перепечатывает главный герой «Кочегара», в буквальном смысле необходимо для понимания этого фильма, который на самом деле глубже, тоньше и умнее, чем кажется. И дело не только в сюжете рассказа, важном для понимания фильма, – часть этого текста в упрощенном виде все же звучит в фильме. Дело в языке Серошевского, в том, как он складывает слова в предложения, как строит эти предложения, как выстраивает повествование – сухо, грубо, нарочито просто, «коряво» (книга напечатана с издания 1910 года, для которого Серошевский сам перевел свои тексты на русский с польского). Эти описания мрачной, однообразной, серой природы, эта музыка ветра, этот снег, эта бесконечная осень («Осень» – так, к слову, называется первый рассказ книги). Балабанов, не предупреждая, не подготовив зрителя, даже не намекнув ему, делает удивительную стилизацию – убирая якутскую фактуру, меняя время и место действия, до неузнаваемости переиначивая сюжет, он рассказывает свою немудреную историю языком Вацлава Серошевского – польского этнографа, в начале ХХ века оказавшегося в ссылке в Якутии и поневоле ставшего бытописателем жизни якутов. И, конечно, балабановский «Кочегар» – не дань памяти незаконченному великому фильму «Река», поставленному по завораживающей повести того же Серошевского «Предел скорби», как могло бы показаться. «Кочегар» – самостоятельное, предельно жесткое и прямое высказывание режиссера, который понимает, что жить ему осталось не долго.

На самом деле, пишу все это для того, чтобы обратить ваше внимание на книгу Вацлава Серошевского «Предел скорби», которая вышла в удивительном издательстве CommonPlace и на которую традиционно мало кто обращает внимание – ну, потому что почти нет рекламы, и автор неизвестный, и якуты еще эти, кому они нужны. Книга между тем потрясающая – я не настоящий критик, так что могу себе позволить такие слова. Мне нравится, что это – не записки этнографа, который упивается экзотикой и восторженно описывает быт «дикарей». Серошевский прожил среди якутов много лет, и его тексты почти лишены эмоций, почти лишены авторского взгляда – он именно что описывает происходящее, совершенно не замирая от восторга при соприкосновении с чем-то неизвестным: «Не увидел я и “шайтана” – высохшего трупа тунгуса. Когда-то их часто здесь находили, и от них лес получил свое название. Сидели они обыкновенно где-нибудь под деревом или под обрывом, высохшие, мелкие, уродливые, глядя на восток орбитами выклеванных птицами глаз. На коленях они держали деревянный лук или винтовку, у ног их лежал топор со сломанным топорищем, а у пояса, отделанного серебром и бусами, висел в ножнах тоже изломанный нож. Оружие ломалось с той целью, чтобы умерший не мог вредить живым…» Просто обыденная жизнь, в которой языческие верования легко сочетаются с привнесенным совсем недавно православием, прокаженные живут в глухой тайге, медведь – «князь леса» – мстителен и умеет читать мысли, а люди, живущие – или, вернее, выживающие – в самой середине этой удивительной природы, любят и умирают, радуются, грустят и верят в то, что – так тому и быть.

Завораживающая, неожиданная, неуместная – причем, как мне кажется, неуместная не только сейчас, но и тогда – великолепная проза.

...я повторяю имя

Всеволод Петров, «Из литературного наследия»

Известный советский искусствовед, автор популярных среди поклонников академического искусства книг и публикаций о художниках (Васнецов, Брюллов, Перов), внук инженера-генерала, члена Государственного Совета Николая Петрова (на масштабном полотне Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 11901 года» есть, в частности, и он), Всеволод Петров вел двойную жизнь – во всяком случае, именно так можно сказать, читая недавно опубликованные его дневниковые записи, короткие «Философские рассказы» и единственную повесть – гениальную «Турдейскую Манон Леско».

Собственно, с повести все и началось – опубликованная сначала в журнале, а потом, несколько лет назад, в небольшом сборнике, она в буквальном смысле перевернула само понимание того, как можно было писать о войне на войне. Написанный в 1943 году небольшой текст о короткой, но эмоциональной любви офицера и санитарки – действие повести происходит в в стенах густонаселенного санитарного вагона – это изысканная, немного старомодная проза, наполненная натуралистическими подробностями военного времени. Текст этот, оставаясь историей любви, непостижимым образом поднимался сам над собой, оказываясь потрясающе точным высказыванием о человеке, находящемся в окружении чужих – идеологически, социально, интеллектуально, о способе существования в этом окружении, о выборе модели выживания. Ничего такого до этой повести читать не приходилось.

Опубликованные в том издании воспоминания Петрова о его друзьях и наставниках – Хармсе, Михаиле Кузмине, Тырсе, Пунине – и редкие (и сложно добываемые) публикации его абсурдистской прозы в журналах словно бы намекали: в советской (по годам жизни) литературе на наших глазах возникает фигура, масштаб и мощь которой еще предстоит оценить. Увесистый том «Из литературного наследия» корректирует эти предположения: Петров оказывается не тем, кем едва начал казаться.

Едва открыв книгу, я был уверен, что передо мной – неизвестный последователь обэриутов, младший ученик Хармса, который после смерти учителя смог сохранить его язык, его манеру, его образ мыслей. Но, по прочтении «Философских рассказов» Петрова приходишь к выводу, что он, сохраняя все формальные признаки обэриутского письма, так ни разу (ну, почти ни разу) не смог достичь высот своих старших товарищей – рассказам Петрова не хватает легкости, искрометности, совершенно естественной изобретательности, которой сияют тексты Хармса. Однако не воспринять этот язык, не попытаться перестроить собственную манеру письма Петров не мог – он много общался с Хармсом в последние годы его жизни, дружил с Алисой Порет и Татьяной Глебовой, в конце концов, был одноклассником Павла Зальцмана и соавтором Геннадия Гора – а это все же люди, входившие в определенный круг или хотя бы коснувшиеся его.

Так что главным текстом, опубликованном в книге «Из литературного наследия», оказывается дневник, который Петров начал вести в блокадном Ленинграде в 1942 году и продолжал, с перерывами (или, возможно, тетради просто оказались утраченными), несколько лет после войны. И это – поразительный текст. Кажется, Петров не осознавал себя человеком своего времени, проживая в предложенных обстоятельствах жизнь себя, но себя из прошлого или даже позапрошлого века. Он жил в искусстве – и его дневники военного времени наполнены рассуждениями об искусстве, о литературе, в них почти совсем нет быта, войны, чудовищной блокады. Только искусство – и любовь: импозантный Петров словно коллекционирует собственные романы, как случившиеся, так и оставшиеся на уровне разговоров, легкого флирта… до момента знакомства с девушкой Верой Мушниковой. Именно об этой любви он написал «Турдейскую Манон Леско», в которой едва ли не дословно цитировал собственные дневниковые записи. Именно к этой любви он возвращался на протяжении всего дневника – и, возможно, всей жизни.

Наверное, пережив (вернее, переживая вновь и вновь) эту историю, внешне Петров остался таким, каким и был. Наверное, мало кто из его окружения заметил надлом, который Петров – во всяком случае, так кажется после прочтения дневниковых записей, – прятал очень глубоко. И нигде (кроме тех же дневников) не обнаружить той боли, которую заставила его почувствовать эта короткая история, начавшаяся и закончившаяся в вагоне санитарного поезда. Ах, да, еще в потрясающей «Турдейской Манон Леско» – великой повести о любви, написанной в середине ХХ века человеком, который жил в то страшное время и одновременно во времена, которые уже никогда не вернутся.

Под дых

Наталия Мещанинова, «Рассказы»

Какая же страшная, буквально бьющая под дых проза Наталии Мещаниновой (которая – режиссер «Комбината “Надежда”» и сценарист «Аритмии»). Предельная откровенность (при том, что все в этой книге, насколько можно понять, автобиографическая правда), предельная честность, никакого кокетства. Но не «чернуха» (чудовищное слово), просто очень крутая и дико страшная проза.

И виртуозно выстроенная драматургия, при том, что – сборник рассказов: от любви до ненависти. И рассказчик взрослеет вместе с текстами – от первого рассказа, в каждой строчке которого прорывается колючая детскость, до последнего, пропитанного взрослой скорбью по утерянному навсегда детству, которого и не было вовсе.

Если можно употреблять это словосочетания – «женская проза» – то вот она, настоящая женская проза – в том смысле, что ни один мужчина так написать никогда не сможет.

Еще интересно – так, навскидку, почти и не вспомнить прозу, которая разбирается со взаимоотношениями матери и дочери. А тут сразу – вот так. Эти рассказы в буквальном смысле бьют под дых – при том, что никакой лажи, никакой манипуляции тут нет, все по-честному. И – да, опять же, никакой ожидаемой провинциальной хтони. Только правда и ничего кроме. Почитайте, книжка совсем недавно вышла, без названия, просто рассказы.

Жить нужно в «Кайф»!

30 лет «Кайфу» Владимира Рекшана

В 1969 году

выпускник исторического факультета Ленинградского государственного

университета, мастер спорта по легкой атлетике Владимир Рекшан создал

«Санкт-Петербург» - одну из первых в СССР рок-групп, запевших по-русски. А в

марте 1988 года в журнале «Нева» вышла документальная повесть «Кайф» -

возможно, первая книга о советском роке. По случаю тридцатилетия первой

публикации повести Владимир Рекшан в двух словах рассказал мне о том, как ему

удалось обмануть цензоров, и о том, что происходит в созданном им Музее «Реалии

русского рока».

Откуда вообще взялась идея написать историю группы «Санкт-Петербург»?

С наступлением перестройки вдруг стали повсеместно рассуждать о рок-музыке, начиная приблизительно с «Аквариума». Мне стало обидно за целое поколение (то, которое начало играть музыку с середины шестидесятых), о которым не вспоминал никто. Отсюда и родилась идея книги.

Это кто стал повсеместно рассуждать? А вам не все равно было, что говорят вокруг?

Рассуждать стали по телевизору, в газетах, короче говоря - в СМИ. Мне было не все равно, потому что внезапная активность СМИ не соответствовала исторической правде.

А вы прямо ощущали и ощущаете себя отцом-основателем? Вы к этому серьезно относитесь?

Я к этому не относился и не отношусь особо серьезно, это всего лишь пение, какое-то физиологически почти неприличное занятие. Скорее, я себя оцениваю дистанционно – как исторический персонаж.

Сколько времени вы писали эту книгу? Я имею в виду первый ее вариант.

Я начал писать текст осенью 1986 года, а закончил весной 1987-го.Про публикацию я во время работы не думал.

Как получилось, что первая публикация случилась именно в «Неве»?

Написав «Кайф», я стал думать, что с ним делать. В Ленинграде особо выбирать было не из чего, возможностей не сказать, что много. В журнале «Нева» редактором работал мой приятель и собутыльник Валерий Суров, так что ему я книгу и отдал. Он быстро прочитал и передал главному редактору Борису Никольскому. Я его как отставника побаивался, но Никольский повесть одобрил, причем одобрил активно и после считал публикацию своим большим достижением. Все-таки перестройка уже цвела бурно.

Были ли какие-то просьбы издателей что-то исправить, изменить, убрать?

Время цензуры уже уходило. Но был забавный сюжет с цензурой…С самими цензорами я не встречался – они делали пометки в тексте, которые следовало учесть. Так вот, они предложили снять слово «бля». Но я просто стер карандашную пометку на корректуре, и«бля» осталось. Первое «бля» в советской литературе!Кстати, спустя какое-то время я с цензором познакомился – он тогда переквалифицировался в переводчика с сербохорватского.

К началу девяностых группа «Санкт-Петербург» отошла в тень, освободим место для более молодых и более наглых. Вы своей книгой хотели привлечь внимание к группе и собственной музыке?

Цели самопрославления я не ставил. А вот про историческую справедливость думал. Все-таки я – выпускник истфака ЛГУ.

Каким было отношение к этой книге в тусовке? Как ее восприняли? Кто-то обиделся? Кто-то взревновал? Что вообще говорили?

В целом текст приняли отлично. Некоторых, правда, покоробило, что история-то, оказывается, началась не с них, что кто-то был раньше.

Почему вы за эти тридцать лет несколько раз дописывали эту историю? Разве она не закончилась?

Мне казалось, что история закончилась, но она продолжается. На моих глазах много чего случилось после окончания первой книги. Да и я сам продолжаю выходить на сцену. Думаю, мои свидетельства важны.

Музей «Реалии русского рока» - это тоже попытка восстановить историческую справедливость? Или это просто работа архивариуса, потому что иначе все пропадет, потому что «что имеем – не храним»?

Музей и все, что я делаю – это своеобразная логика моей жизни. И первая группа, поющая на рок на русском. И первую рок-книга. Теперь вот создаю первый национальный музей рок-музыки. Точнее, уже создал.

Кстати, что сейчас происходит с вашим музеем? Есть ли хоть какой-то шанс получить под него помещение?

Всякое явление живет только в том случае, если оно развивается. Музей проводил временные выставки. Два года назад появилось небольшое, но постоянное помещение. Я ремонтировал и думал – когда можно будет открыться. В результате теперь сижу в Музее и по выходным. Кстати, с марта Музей будет работать пять дней в неделю… Смотрите, у Музея есть философия – он народный. Министр культуры или губернатор не станут этим заниматься, и не надо. Надо, чтобы народ приносил исторические предметы. И народ, к слову, постепенно несет. Так что, если народ захочет, и помещение появится. В Кливленде, штат Огайо, есть Музей славы рок-н-ролла – шестиэтажное здание, куда каждый год по полтора миллиона посетителей приходят. Чем мы хуже?

А вы думали по поводу увековечения памятных мест – скажем, мемориальной доски на здании, где когда-то был Рок-клуб, или еще о чем-то таком?

Мемориальные доски нужны. И пусть энтузиасты ими займутся. А то все памятник Цою ждут… Работать надо!

Как вы сейчас, спустя тридцать лет, смотрите на «Кайф»? Какой он – полный, вечный, какой-то еще?

Кайф – это жизнь. Когда твой возраст приближается к семидесяти, понимаешь все это более остро.

Денёк, который перевернул мирок

Наум Ним, «Юби»

Безуспешно пытаясь несколько лет назад написать про предыдущий роман Наума Нима «Господи, сделай так…», я уже наталкивался на непреодолимое препятствие. Потому что, если начать про него писать то, что действительно думаешь, получается какая-то пошлость: ну, да, это светлый, пронизанный солнцем роман о белорусском детстве шестидесятых годов прошлого века, о четырех друзьях и об их взрослении, когда деревья были большими, а весь мир, казалось, лежит у ног, и удачу можно схватить за хвост, стоит только захотеть, и никаких при этом соплей. Еще пошлее было написать, что в судьбах этих четверых мальчишек, как в зеркале, отражается история страны. Все это было именно так – и оттого не легче. Сейчас, едва закончив читать «Юби», новую книгу Нима, у меня те же проблемы. Но я все же попробую.

Итак, 28 мая 1987 года, в День пограничных войск СССР, на Васильевском спуске, в Москве, приземлился 18-летний немецкий пилот Матиас Руст, который пролетел более тысячи километров и, нарушив государственную границу дышащего на ладан Советского Союза, достиг в буквальном смысле сердца страны на легком самолете. А за год до того (и через месяц после катастрофы на Чернобыльской АЭС) в интернате для детей с легочными заболеваниями, расположенном где-то в лесу под белорусским Богушевском (где, к слову, родился автор романа), случается день, который навсегда меняет судьбы обитателей этого закрытого (и забытого) мирка. Именно этот день, увиденный глазами четырех главных героев повествования, и есть роман «Юби» (с ударением на второй слог).

И вот теперь начинаются проблемы. Потому что по сути «Юби» – это книга о московском диссиденте Льве Ильиче, который, спасаясь от неминуемого ареста, бежит в Белоруссию, но и здесь его достает всевидящее око КГБ. Но проблема в том, что «Юби» – это совсем не про «диссиду», и уж тем более не про КГБ. Со свойственным ему юмором, Наум Ним остроумно и тонко описывает жизнь интерната (похожего на детский дом) и его обитателей, их повседневные разговоры, заботы, сомнения и рассуждения о судьбах катящейся в тартарары родины. То есть, они еще не знают, что их родина катится в тартарары – о перестройке едва заговорили в далекой Москве, до Богушевска плохим радиосигналом через сломанный приемник только докатываются какие-то непонятные новости. Так что люди здесь продолжают жить слухами, сплетнями и собственными заботами – как выпить, не сходя с рабочего места; как не разозлить засланного чекиста, так неумело шифрующегося под учителя физкультуры; как найти припрятанные у приехавшего из самой Москвы еврея-интеллигента сокровища, скопленные после продажи кусочка родины; как скопить денег на пластическую операцию после тяжелейшего ранения в Афганистане; как, наконец, остаться человеком… Перечитываю сейчас написанное самим собой и задаюсь вопросом – стал бы я читать книгу после такого описания? Не знаю. Любые мои попытки рассказать об этой книге наталкиваются на неумение сказать о ней так, чтобы не произнести никаких пошлостей. Потому что – чего-чего, а пошлости у Нима нет ни грамма. Увлекательный сюжет, блестящая игра с языком (с языками), тончайшие наблюдения и замечания, взгляд документалиста, который с нескрываемой любовью наблюдает за копошащейся вокруг действительностью, тщательно выписанные яркие характеры, – всего этого у Нима столько, что хватило бы на дюжину современных писателей, а вот пошлости – ни на грамм.

Вообще, если задуматься, ранние восьмидесятые были уже временем победившего абсурда – сначала один похожий на пародию на самого себя вождь завершил свой земной путь, затем два других с телеграфной скоростью отправились следом, а потом следующий стал вдруг проговаривать важные, казалось бы, вещи, но – полушепотом, непонятно, неуверенно, потому что – страна-то большая, и что с ней делать – совершенно непонятно. Народ к этому времени потерял всяческое доверие к расшатавшейся власти, смертно пил и во весь голос рассказывал анекдоты, за которые полвека назад ставили к стенке. Вроде, смех, да и только – и все это на фоне Чернобыля, Афганистана и продолжающихся репрессий инакомыслящих – время, конечно, было вегетарианским, не сравнить с недавним прошлым, но сажать не переставали – вон, и автор «Юби» Наум Ним был арестован как раз в начале 1985-го и был осужден на два с половиной года колонии общего режима за «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». Морок только кажется карикатурным. И остроумный, даже иногда веселый и уж точно легкий (во всяком случае, так кажется) роман «Юби» заканчивается невыдуманным, неожиданным (но все же ожидаемым) кошмаром.

Судьбы героев книги меняются до неузнаваемости – а мир, катящийся в тартарары, остается на своем месте. Он ведь так и не изменился с тех пор, этот мир. И именно об этом мире – вернее, об одном мгновении его существования, – и написал свою книгу большой писатель, наш современник Наум Ним.

Одна из лучших написанных на русском языке книг, что мне доводилось читать за последнее время, если коротко.

Дом стоит, свет горит

Олег Коврига, «Что я видел»

Те, кто бывает на московских рок-концертах, знают Олега Ковригу – добродушного бородатого дядьку, который перед концертами продает диски с записями самых любимых российских (и, естественно, советских – в смысле времени записи) рокеров. Он возглавляет «Отделение ВЫХОД», реставрирует и выпускает много хорошей музыки, и вообще сложно без него представить историю того, что получило условное обозначение «русский рок» - скажем, годы назад он организовывал квартирники, в том числе и (ныне) более чем известные. Так что, когда появилась информация о том, что к выходу готовится книга его воспоминаний, все уважающие себя любители этого самого «русского рока», уверен, замерли в ожидании. Книга вышла, и она оказалась даже лучше, чем стоило ожидать.

В том, что Коврига умеет писать, новости нет – предыдущая, написанная им (в соавторстве) книга «Про шабашку», изданная крошечным тиражом десять лет назад, подтверждала, что Коврига очень хорошо умеет складывать слова в предложения. Новость в другом: новая книга Ковриги – это не книга про рок-н-ролл.

Нет, конечно, она под завязку наполнена всевозможными байками о времени, которое ушло безвозвратно. Скажем, такими:

«На второй день, когда Шура Несмелов открывал Майку и Цою

дверь, Витя ему говорит:

- Здорово, химия! Как дела?

- Да все нормльно. Дом стоит, свет горит.

- О! Это прямо как слова из песни.

И через какое-то время появилась песня “Печаль”…»

Просто так получается, что они – не главное. Книга Ковриги – это, в буквальном смысле, записки на манжетах, заметки на полях рок-н-ролльной жизни. У большинства этих историй нет не то что морали – в них даже сюжет едва проглядывает. Как будто сидишь с автором, выпиваешь – и он рассказывает о том, что было – вчера, год назад, в середине восьмидесятых, не важно. Ковриге в собственной книге (которую он писал – вернее, составлял и дописывал, – кажется, пару десятков лет) удалось сохранить собственную же живую речь. И в результате получилась не книга о рок-н-ролле, а книга о жизни – о жизни, в которой были и рок, и алкоголь, и предательства, и обиды, и дружбы, и глупые истории, и много интереснейших встреч (Башлачев, Свин, Силя, БГ, Умка – можно продолжать до бесконечности), которыми автор и не думает понтиться – наоборот, Коврига как будто до сих пор удивляется: ничего себе, куда меня судьба занесла. И пишет слово «Автор» с большой буквы.

Дом стоит, свет горит, короче. Хорошая книга, не пропустите – тираж, как всегда, маленький.

Некое целое…

«Переписка. Василий Кандинский – Арнольд Шенберг»

«Глубокоуважаемый господин профессор! – написал 18 января 1911 года Василий Кандинский, один из величайших художников ХХ века, Арнольду Шенбергу, одному из величайших композиторов того же исторического периода. – Я прошу прощения, что, не имея удовольствия знать Вас лично, обращаюсь к вам напрямую. Недавно я услышал ваш концерт и испытал подлинное наслаждение. Разумеется, вы не знаете меня, точнее, моих работ, поскольку я вообще редко выставляюсь, в Вене же выставлялся лишь один раз, и то ненадолго, примерно год назад (в рамках Сецессиона). Но наши устремления, равно как и весь образ мыслей и чувств, имеют так много общего, что я считаю себя абсолютно вправе выразить Вам мою симпатию». И дальше: «В своих произведениях Вы осуществили то, чего я, пусть и в неясной форме, так нетерпеливо ожидал от музыки. Независимое следование собственным судьбам и самостоятельная жизнь отдельных голосов в Ваших композициях – именно этого я пытаюсь достичь в живописной форме…» С этого началась переписка двух гениев, изменивших само представление об искусстве, - переписка, которая продлилась четверть века и с помощью которой можно изучать не только развитие авангардной мысли первой трети ХХ века, но и историю взаимоотношений интеллигенции в эпоху, которая началась с веры в светлое будущее и закончилась кровью, которую до сих пор сложно осознать.

Слово «переписка» (особенно, если иметь в виду, что эти двое обменивались письмами 25 лет) может испугать – сразу представляешь себе массивные тома в однотипных обложках, наполненные скучными перечислениями бытовых подробностей, болезней и дней рождения дальних родственников. Но переписка Кандинского и Шенберга – это шестьдесят семь не длинных писем (порой – вообще записок), в которых, безусловно, есть и болезни, но разговоров об искусстве все-таки больше. «В Ваших картинах (только вчера доставленных курьером, мы ведь снова в Мюнхене только два дня) я разглядел очень много. И два корня: 1) «чистый» реализм, т.е. вещи, каковы они суть, и при этом каково их внутреннее звучание. Это то, о чем я напророчествовал в своей книге: «фантастика простейшей материи». Моему искусству это прямо противоположно и… внутренне произрастает из того же корня: живет ли стул или живет линия – в конечном счете, в самой основе, это одно и то же. <…> 2) Второй корень – дематериализация, романтически-мистическое звучание (т.е. то, что делаю и я) – именно при таком применении принципа это я уже люблю меньше. Но… все же и эти вещи хороши и очень меня интересуют…» - писал Кандинский Шенбергу. «Внутреннее усмотрение – это некое целое, которое пусть даже имеет составные части, но эти части связаны между собой и уже упорядочены. А сконструированное – это отдельные части, стремящиеся имитировать целое. Но тут нет уверенности, что не упущены самые главные части и что связующей материей этих частей не является душа…» – писал Шенберг Кандинскому. Хотя, конечно, и бытовым мелочам место тоже нашлось.

Все сломалось в 1923 году. «…то, чему мне пришлось научиться в последние годы, я наконец хорошо усвоил и уже никогда не забуду. Именно то, что я не немец, не европеец, а возможно и не вполне человек (европейцы, во всяком случае, предпочитаю мне наихудших представителе своей расы), а еврей, – написал Шенберг Кандинскому 19 апреля 1923-го. – А я тому и рад! Теперь я больше не хочу для себя никаких исключений и не имею ничего против, если меня валят в одну кучу с другими <…> Мы люди разных видов. И это окончательно!»

Апрель 1923-го – с того момента, как Адольф Гитлер организовал в пивной «Хофбройхаус» первое публичное мероприятие молодой, но борзой нацистской партии, и огласил «Двадцать пять пунктов» партийной программы, прошло чуть больше трех лет. До «Пивного путча» оставалось чуть более полугода. И еврей Шенберг уже все прекрасно понимал. Кандинский, который к тому времени уже два года жил в Берлине, а с лета 1922-го преподавал в недавно созданной школе «Баухауз», ответил, что письмо друга его «до крайности его потрясло и обидело»: «Я люблю вас как художника и человека, лучше, наверное, сказать – как человека и художника…» После чего Шенберг ответил своему, теперь уже бывшему, другу огромным и важным посланием, в котором подробно объяснил свою позицию по вопросу национальностей, человеческих взаимоотношений, роли современного искусства в обществе и вообще по поводу того, как он собирается жить дальше – хотя в те годы было сложно строить хоть какие-то планы. Выдающееся письмо человека, который всеми силами старается остаться человеком в условиях, когда оставаться человеком все сложнее.

Арнольд Шенберг покинул Германию в 1933-м – он уехал в США, где и жил до смерти в 1951-м. Василий Кандинский принял немецкое гражданство в 1928 году; в 1933-м, после прихода к власти нацистов, эмигрировал во Францию, где и умер в 1944-м. Переписка Кандинского и Шенберга, судя по сохранившимся письмам, возобновилась в 1928 году и продолжалась до 1936-го. А искусство и окружающий мир уже никогда не стали прежними.

Факультет ненужных вещей

Сергей Калмыков, «Необычайные абзацы»

Не будучи искусствоведом очень сложно понять, что имеют в виду те, кто называют некий художественный стиль «фантастическим экспрессионизмом». Если попытаться разобраться, то надо понять, что экспрессионизм — это когда художник (а мы в данном случае говорим именно о художнике) выражает в своем произведении не столько окружающую действительность, сколько собственное эмоциональное состояние. Экспрессионистом, вроде были Мунк, Кандинский, Шиле и Сутин — художники не просто не близкие, но, порой, диаметрально противоположные. Если же к существительному «экспрессионизм» прибавить прилагательное «фантастический», то получится вообще неизвестно что — но именно так определяли стиль, в котором работал Сергей Калмыков.

С ним вообще много сложного. Он родился в Самарканде в 1891-м, с 1910-го учился в Санкт-Петербурге у Кузьмы Петрова-Водкина и Мстислава Добужинского (в 1911 году он нарисовал картину с конями на водопое, и, судя по всему, именно в этой его работе почерпнул вдохновение его учитель Петров-Водкин, когда изображал знаменитое «Купание красного коня» — Калмыков позже даже утверждал, что Петров-Водкин нарисовал на коне именно его, своего ученика: «К сведению будущих составителей моей монографии. На красном коне наш милейший Кузьма Сергеевич изобразил меня. Да! В образе томного юноши на этом знамени изображен я собственной персоной. Только ноги коротки от бедра. У меня в жизни длиннее»), в 1926 году оказался в Оренбурге и проходит все те стадии, которые проходили его соратники по русском авангарду в столицах. А в середине тридцатых переехал в Алма-Ату, где и дожил в безвестности до середины шестидесятых. Возможно, от лагерей и тюрьмы его спасло то, что о нем попросту забыли, а возможно, с ним решили не связываться — за Калмыковым прочно закрепился образ городского сумасшедшего, в экстравагантной одежде и с порой неадекватным поведением. В любом случае, как я уже написал, он дожил до середины шестидесятых никому ненужным и всеми забытым полубезумным художником и умер в нищете (и, по некоторым версиям, в психиатрической лечебнице), его могила неизвестна. Зато спустя годы специалисты обратили внимание на сотни его чудом сохранившихся работ, и оказалось, что одного из важнейших художников русского авангарда попросту пропустили, не заметили, забыли и едва не списали в утиль. К счастью, не списали.

Сейчас о Калмыкове написано немало — не так много, как о других художниках того времени, но все же. Про него в «Факультете ненужных вещей» писал Юрий Домбровский: «Когда Калмыков появлялся на улице, вокруг него происходило легкое замешательство. Движение затормаживалось. Люди останавливались и смотрели. Мимо них проплывало что-то совершенно необычайное: что-то красное, желтое, зеленое, синее — все в лампасах, махрах и лентах. Калмыков сам конструировал свои одеяния и следил, чтобы они были совершенно ни на что не похожи…» Целый детективный роман о нем написал Давид Маркиш – ну, хорошо, не совсем о нем. Наконец, о его творчестве написаны статьи, более или менее научные.

Но, видимо, чтобы понять этого удивительного и неожиданного художника и человека, нужно читать его самого. «Необычайные абзацы» — это несколько тетрадей, которые, собственно, и составляют литературное наследие Калмыкова. Здесь есть обязательные для русского (и любого другого) авангарда манифесты, есть дневниковые записи, в том числе лирические, попытки воспоминаний, философствования, порой становящиеся едва ли не потоком сознания, но неизменно предлагающие тонкие, точные и крайне интересные наблюдения.

«Совет начинающим художникам. Для того чтобы стать хорошим художником, надо как можно больше и по возможности медленнее ходить…» («Солнечные символы», 1924)

«И Шершеневич, и

Лапин, и Мэри Пикфорд, и Лилиан Гиш, и Эренбург, и я – все мы родились в 1891

году. В этот год умер Артюр Рембо!

Врубель умер в один год со Львом Толстым. Весною. Я был тогда в Москве. Он был

модернист.

Толстой помер осенью в 1910 году. Не был модернистом. Я был уже в Петербурге.

Импрессионист Дега умер в 1917 году, во время революции в России. Я был в

отпуску с солдатской службы…» («Относительные абзацы», 1927)

«Не хочу, возмущался я, умирать за женщин, хочу умереть за живопись, это гораздо оригинальнее, за живопись теперь никто не воюет, из-за женщин воюют все!...» («Солдатская служба» 1927)

«Необычайные абзацы» Сергея Калмыкова — не диковинная зверюшка, вдруг выплывшая на волне всеобщего интереса к раннему советскому искусству, но дивное, захватывающее чтение. И то, что эти тетради сохранились, — не только чудо, но и счастье.

Местечковый калейдоскоп

Давид Бергельсон, «Отступление»

Возможно, в своем раннем тексте Давид Бергельсон хотел показать, как главный герой (на самом деле их два, но об том – ниже) пытается выбраться из потной, суетливой идишской провинции, словно бы зависшей в небытии между двух революций, но на самом деле повесть «Отступление» – об этом самом местечке, из которого – так получается – нет выхода.

Итак, «Отступление» – книга, которую будущий классик литературы на языке идиш Давид Бергельсон начал в 1913 году. Один – Мейлах – после ссылки возвращается в местечко Ракитное, открывает там аптеку и потом, неожиданно, умирает (судя по всему, сводит счеты с жизнью). Второй – Хаим-Мойше, его друг – приезжает туда же, чтобы разобраться в том, что же произошло с Мейлахом, да так и остается – то ли по любви, то ли просто завязнув в бесконечном местечковом мельтешении. И – это важно – есть три женщины, красивые и разные. И опять это мельтешение.

Виртуозный текст Бергельсона (в переводе Исроэла Некрасова) больше всего похож на узор калейдоскопа – он зависит от того, под каким углом на него посмотреть, и разные его осколки сияют, в зависимости от того, как не наго падает солнце. Любовная история, которая пытается возвыситься до уровня трагедии экзистенциального одиночества – или, наоборот, экзистенциальная трагедия, закончившаяся одним самоубийством и упрямо подводящая ко второму, вдруг снижает эмоциональный накал, чтобы превратиться в маленький романтический эпизод из жизни забытого Богом местечка? Текст о революции, которая вот-вот наступит – или почти бульварная запутанная история несбыточных любовей?

Скорее всего, ни то, ни другое и ни третье. «Отступление» Давида Бергельсона (одного из тех, кто был расстрелян в 1952 году по делу Еврейского антифашистского комитета) – маленькая зарисовка о незаметных людях, та самая мелочь, из которой и складывается большая жизнь.

Попугай, не говорящий на идиш

Майкл Шейбон, «Окончательное решение»

Это такой детектив, в котором я сразу разгадал, «кто убийца» - вернее, в чем там дело (хотя убийство там тоже есть). А потом, по ходу чтения (и довольно быстро) обнаружил, что совершенно не прав в своих догадках. А потом, уже в самом конце, вдруг оказалось, что – да, я таки был прав и все угадал верно. Что, впрочем, ни на секунду не помешало чтению.

И тут важно отметить, что я давно и крепко люблю писателя Майкла Шейбона (теперь его фамилия по-русски пишется так, и это, видимо, единственно верное написание). Все началось с романа «Союз еврейских полисменов» - пожалуй, одной из самых странных книг, что мне доводилось читать. Альтернативная история о евреях-беженцах, которые во время войны получили временное место в Ситке, на Аляске, где и живут, вместе со своими говорящими на идиш попугаями, мамами, детьми, злодеями и праведниками, - так вот, эта альтернативная история изо всех сил подделывалась под «черный» детектив, и в какой-то момент даже пошел слух, что ее будут снимать братья Коэны – эх, какой бы получился фильм! Но – не срослось. С книжкой по-русски тоже не очень срослось, но даже так себе перевод не мешал наслаждаться виртуозно продуманной реальностью, похоже и одновременно совершенно не похожей на настоящую.

А потом понеслось – «Тайны Питтсбурга», «Вундеркинды» и, наконец, мои любимые «Приключения Кавалера и Клера». В общем, было понятно, что у этого человека со странной фамилией нужно читать все.

Детектив «Окончательное решение», буквально на днях что изданный по-русски, на самом деле только притворяется детективом и даже имеет подзаголовок – «История расследования» (что тоже запутывает, потому что история расследования – это же детектив, нет?). В этой маленькой книге вообще очень много всякого, что запутывает читателя. Например, главный герой – когда-то знаменитый английский сыщик, славный дедуктивным методом, а ныне глубокий старик, увлеченный пасекой и воспоминаниями… Стоит ли говорить, что имя Шерлока Холмса так и не будет произнесено. Или вот еще, американский писатель Шейбон делает идеальную стилизацию под английскую литературу начала ХХ века – при том, что книга эта написана в конце века ХХ, как раз во время написания «Союза еврейских полисменов». Ну и, наконец, еврейский мальчик с попугаем – из-за этого-то попугая и разгорается сыр-бор, который то ли сможет, то ли не сможет распутать когда-то великий сыщик. Да, дело происходит в самом конце Второй Мировой войны.

В общем, что я хочу сказать. Книжка «Окончательное решение» (название-то какое!) – не детектив, который похож на детектив про Шерлока Холмса – хотя, возможно, и не про него; очень похожая на английскую литературу, но написанная в Америке; каждым сюжетным поворотом обманывающая ожидания – и в результате заканчивающаяся единственно возможным образом. Хорошая книга, если коротко, - не пожалеете.

Да поможет нам рок!

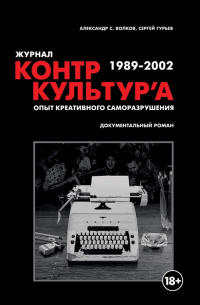

Александр С. Волков, Сергей Гурьев, "Журнал КОНТРКУЛЬТУР'А. Опыт креативного саморазрушения"

Я еще не читал эту книгу. Зато несколько лет назад написал для нее текст. В результате, как я понимаю, текст в книгу не вошел. Но он все равно мне кажется важным - в нем я сформулировал нечто для себя важное.

____________________________

Я не застал рок-самиздат. Не застал, хотя по возрасту вполне мог бы

успеть – просто, не знаю, не получилось. Большинство рок-прессы конца

1980-х я держал в руках уже потом – уже сейчас, когда юношеский восторг

и, позже, неприятие «русского рока» сменились во мне живейшим и

неутолимым интересом, причем интересом не к музыке как таковой (хотя,

чего греха таить, многое из того, что звучало в 1980-е, я люблю до сих

пор), а к времени, к отечественному рок-н-роллу как феномену. Мне не

нравятся 1980-е – они не могут нравиться. Но мне нравится то, что тогда

происходило.

Настоящий журнал «КонтрКультУра» я, кажется, держал

в руках лишь один раз – это был последний, третий номер, эпохальный,

возвестивший о смерти и самого журнала, и рок-самиздата в целом. Сейчас я

разглядываю отсканированные страницы журнала и что-то вспоминаю. Но

так, с трудом. Поэтому текст, который я в данный момент пытаюсь

написать, – это не воспоминания очевидца, это взгляд со стороны. Не

изложение пройденного, а сочинение на заданную тему. И попытка

сформулировать какие-то важные для меня мысли.

«КонтрКультУра»

появилась на самом сломе эпох: первый номер – январь 1990-го, третий и

последний – декабрь 1991-го. Пока несколько сумасшедших фанатов

сибирского панка делали один из главных журналов эпохи рок-самиздата,

успела рухнуть огромная страна. А они, кажется, и не заметили –

счастливые люди.

Индивидуальное для них было важнее общественного – отсюда и знаменитое интервью Егора Летов про то, что личность для системы опаснее массы, не помню дословно. Отсюда и появившийся в недрах редакции термин «экзистенциальный панк-рок» – ключевым здесь было слово «экзистенциальный». И страшная хронология журнальных номеров теперь тоже кажется логичной: за окном рушилась великая страна, но первый номер был отмечен самоубийством гитариста «Гражданской обороны» и лидера «Промышленной архитектуры» Дмитрия Селиванова («Ну ладно, у меня тут еще дело в конце коридора…»), второй – гибелью Виктора Цоя, третий – исчезновением Янки Дягилевой. Экзистенциальный панк-рок. Осененная крылом смерти, «КонтрКультУра», просуществовав без малого два года, своим закрытием поставила крест на рок-самиздате. То есть, конечно, другие издания еще существовали, и довольно долго, но само самиздатовское движение ничего более яркого уже не породило. Пришли иные времена.

Мне сейчас кажется, что самиздат в целом и рок-самиздат в частности возник не на пустом месте. Мне сейчас кажется, что малотиражные книжки начала ХХ века, все эти первые издания Осипа Мандельштама и Алексея Крученых, были именно предтечей, логичным началом самиздата середины и конца ХХ века. Выпущенные крошечными тиражами книги были доступны лишь избранным и, одновременно, меняли язык и мир вокруг. Потом, когда официальные тиражи стали зашкаливать, но новым авангардистам («авангардистам» – тем, кто отличался от общей массы) печататься было уже невозможно, на место этих книжек пришел самиздат – слепые копии лучших книг и музыка «на костях». И потом возник рок-самиздат – те же маленькие тиражи, та же «элитарность» (в смысле, что достать тот или иной выпуск газеты или журнала было непросто) и то же подрывное влияние на окружающую действительность. А вокруг снова рушилась большая страна.

При все богатстве выбора самиздатовской рок-прессы, появившейся с середины 1980-х, кажется, именно «КонтрКультУра» оказалось наиболее близка к изданиям начала века. Дело в том, что «КонтрКультУра» по сути не была рок-самиздатом. Нет, конечно, там шла речь о музыке, но все же журнал был не музыкальным, а… анархо-философским. Почти отказавшись от концертной хроники, авторы журнала резвились на многочисленных страницах, предоставляя журнальную площадь то американскому панк-леваку и экс-лидеру Dead Kennedys Джелло Биафре, то советскому (вернее, антисоветскому) художнику и одному из основателей арт-группы «Мухоморы» Свену Гундлаху, ерничанье по поводу конформизма Московской рок-лаборатории здесь соседствовало с откровенным издевательством над миром попсы, а серьезные рассуждения о панк-роке – с едва ли не порнографией. Это был литературный журнал, литературный – в самом широком смысле слова. «КонтрКультУра» была настоящим левацким изданием, провозгласившим свободу и независимость своими основными задачами. И, как анархистский Город солнца – махновское Гуляйполе, – журнал просуществовал недолго, но парни успели покуражиться на славу.

В какой-то момент в стране, где свободная пресса отсутствовала в принципе, для продвинутой части аудитории самиздат в целом и рок-самиздат в частности заменили геронтологические СМИ. «КонтрКультУра», выродившаяся из «Урлайта», появилась на закате эпохи самиздата – в самом начале 1990-х. Это было веселое время – вдруг разрешили все, и люди словно с цепи сорвались, творческие люди – особенно. И завертелось. А потом, когда свобода (почти настоящая, без кавычек) стала превращаться в бизнес-модель, многие начали ломаться. Редакция «КонтрКультУры», встав на коммерческие рельсы (в смысле, увеличив тираж издания до почти заоблачных высот и напечатав очередной журнал в настоящей типографии, то есть, по сути, перестав делать самиздат), быстренько выпустила последний, третий номер и свернула журнал. И осталась неопороченной.

Пришла пора «настоящих», зарегистрированных изданий – в ельцинской России, хотя бы в первые годы ее существования, еще можно было почти все. Но игры в поколение дворников и сторожей закончились – появилась возможность (а у некоторых – и желание) зарабатывать деньги. Стало не до самиздата.

Сейчас настало время бойцам вспоминать минувшие дни. Мне, сегодняшнему, хочется верить, что им было весело. Им было что-то надо – это, на самом деле, очень важное состояние. Последнее время почти не встречается.

Сестренки, как пройти на Колокольную?

Владимир Яшке, «Стихи разных лет»

Владимира Яшке называют дедушкой «Митьков» – не потому, что он их предвосхитил, а потому, что, когда они познакомились, он был старше всех. Он и рисовать начал сильно раньше них – еще в конце 1960-х. Удивительный художник (и поэт), разный. И пейзажи, которые, если их повесить между картин Сезанна и, скажем, Сислея, будут очень неплохо смотреться. И серия про Зинаиду Морковкину (Яшке – художник, который создает вокруг себя миф, и щекастая, аппетитная и не слишком стеснительная в проявлении чувств Зина Морковкина – один из главных, если вообще не важнейших, элементов этого мифа, персональный рай). И моя любимая картина про прогулку втроем – он, она и ребенок, но ребенок не очень влезает в «кадр», и это как-то дико трогательно и узнаваемо. И почти бунюэлевская серия, вернее, несколько картин разных лет, одинаково озаглавленных «Сестренки, как пройти на Колокольную?» – парень, облик которого буквально дышит мифической Лиговкой (той Лиговкой, которая существует лишь в воспоминаниях о довоенной жизни), все никак не может найти Колокольную улицу и спрашивает у разбитных девчонок, идущих мимо, но они, судя по всему, оставляют его без внимания – почти трагический образ, если задуматься.

Родившийся во Владивостоке, проведший детство в Севастополе, отучившийся в Москве и приехавший жить в Ленинград, Яшке, несмотря на солнечный, радостный, яркий настрой своих произведений, все равно совершенно питерский художник. Не просто художник, но создатель (и своими картинами, и своими стихами) поздней невербализуемой городской мифологии, которая появилась в 1970-1980-е и которой пока ничего не нашлось взамен – и, может, оно и к лучшему.

никогда

ты всерьез

не мечтала меня Зинаида –

все коришь да шельмуешь –

на кой тебе нужен такой

у меня, мол, –

ни рожи ни кожи ни вида –

пригляделась бы стерва –

а может я вовсе другой –

может буду богат

буду пить и коньяк я

и херес –

заведу себе блядь

арендую марсельский залив

отгуляю

вернусь

и в провинции русской похерюсь

и женюсь всем на зависть

на Клавке из «Вина в розлив».

Конструктивистская утопия, Платонов и культ тела

Борис Гройс, «Александр Дейнека»

Крошечная и крайне увлекательная книжка философа и искусствоведа Бориса Гройса названа по имени главного героя – Александра Дейнеки, но посвящена она лишь небольшому аспекту творчества великого художника времен расцвета русского авангарда, а именно – телесности. «После двух десятилетий художественных экспериментов, кульминацией которых стал переход к геометрической абстракции в работах Казимира Малевича и Пита Мондриана, многие европейские и русские художники провозгласили «возвращение к порядку» - возрождение традиции фигуративной живописи…» - начинает Гройс, и дальше кропотливо анализирует творчество Дейнеки этого периода. Но, конечно, не только Дейнеки – например, Гройс много пишет и о Лени Рифеншталь. Что понятно – как и Дейнека в Советском Союзе, Рифеншталь в нацистской Германии тоже культ вокруг атлетического тела. Однако, сравнивая атлетов Дейнеки и Рифеншталь, Гройс находит важное их отличие друг от друга – там, где Рифеншталь (и вообще нацистская идеология) ищет истоки и непрерывную традицию, в данном случае берущую начало в Древней Греции, советский Дейнека верит в «радикальные исторические переломы, новые начала и технологические революции». На самом деле, это – очень важное отличие ранней советской и нацистской идеологий, какими бы похожими они не были чисто визуально. Лишенное аристократизма, социальной и культурной привилегированности, тело в творчестве Дейнеки идеально вписывается в проект светлого будущего – не как элемент конструктора для построения модели, но как часть реального эксперимента по построению этого самого будущего. Тела в работах Дейнеки, лишенные, в том числе, и сексуальности, «воплощают собой аллегорию телесного бессмертия», то есть, проще говоря, становятся машинами – и в этом творчество Дейнеки неожиданным образом продолжает дело, начато русскими авангардистами, к примеру, тем же Родченко. Дейнека, вслед за представителями русского авангарда, участвует в строительстве конструктивистской утопии. Вот она, непрерывность искусства – и здесь русский авангард неожиданно объединяется с социалистическим реализмом.

Крошечная книжка Гройса вообще наполнена парадоксальными наблюдениями. Например, вот: «…его искусство в некоторой степени служит аналогом текстам Андрея Платонова – автора, интересовавшегося имперсональной мистикой пролетарского тела…» Если задуматься, этот вывод напрашивается сам собой. Книжка «Александр Дейнека» – этот как раз для того, чтобы задуматься, а в какую сторону – автор подскажет.

Жизнь как эксперимент

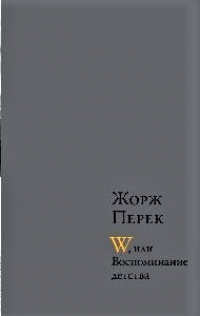

Жорж Перек, «W, или Воспоминания детства»

«Там, на другом конце света, есть один остров. Он называется W. Он вытянут с востока на запад; его наибольшая длина составляет примерно четырнадцать километров. Его общая конфигурация напоминает форму бараньего черепа с частично раздробленной челюстью…» – так начинается описание затерянной на карте мира страны, в которой давно установлен тоталитарный режим, культ спорта и силы, в которой жестокость решает все, а «Быстрее! Выше! Сильнее» - лозунг, ни на мгновение не теряющий актуальности.

«У меня нет воспоминаний о детстве. Я родился в субботу 7 марта 1936 года, около девяти часов вечера, в родильном доме, расположенном под номером 19 на улице де л’Атлас, в 19-м округе города Парижа… Долгое время я считал, что Гитлер вошел в Польшу 7 марта 1936 года…» – а так начинается описание детства главного героя и, соответственно, автобиография автора.

Обе эти части, на первый взгляд не связанные друг с другом, чередуются – одна глава рассказывает про страну W, вторая – про детство автора, и две эти истории никак не пересекаются – до самого конца, когда они, абсолютно внезапно и, в то же время, совершенно предсказуемо рифмуются и превращаются в одну. И на этом книга заканчивается.

Автор романа Жорж Перек – французский писатель, рожденный в еврейской семье выходцев из Польши. Большинство его родственников погибли во время Холокоста, и едва ли не в каждом произведении Перека встречается тема Катастрофы. Однако в ряду литераторов, посвятивших свой литературный талант Шоа, Имя Перека если и встречается, то точно не в первом ряду. Наверное, потому что первым делом Перек – экспериментатор, член группы УЛИПО, объединившей математиков и писателей и ставящих перед собой всевозможные ограничения – скажем, роман La Disparition (1969) Перек написал, не используя «е», самую часто встречающуюся гласную букву французского языка (в 2005 году вышел перевод этой книги на русский язык – она называлась «Исчезание», и в ней отсутствовала буква «о», самая употребительная в русском языке гласная).

Книга «W, или Воспоминания детства» – тоже литературный эксперимент. И, как любой эксперимент, сначала он пугает. Книга (особенно ее утопическая часть, рассказывающая про страну W) наполнена – даже переполнена – бесконечными перечислениями, политико-экономическими, техническими и спортивными подробностями, от которых устаешь (справедливости ради, эпизоды без перечислений читаются как хороший триллер, элементы которого тоже есть в этом тексте, как и элементы других литературных жанров) – думается мне, это сделано специально, это тоже – часть эксперимента. Как и разбиение текста на две едва связанные друг с другом истории – одну проживает главный герой, другую придумывает. Тем больнее бьет финал, виртуозно объединяющий две эти части. Финал, который венчает литературный эксперимент, выносящий приговор другому эксперименту – людоедскому и, к ужасу человечества, воплощенному в жизнь.

Дышащий механизм

Маурицио Лаццарато, «Марсель Дюшан и отказ трудиться»

«”Джон Кейдж хвалился, что ввел в музыку тишину, а я горжусь, что восславил в искусстве лень”, — как-то сказал Марсель Дюшан. “Великая лень” Марселя Дюшана произвела в искусстве куда более радикальный и долговременный переворот, нежели кипучая творческая активность Пикассо с его 50 000 произведений…» — так начинает свое эссе итальянский философ Маурицио Лаццарато, и оно составляет книгу «Марсель Дюшан и отказ трудиться» — удивительное и крайне увлекательное соединение философского текста о лени как осмысленном отказе от труда на благо капитализму (я упрощаю) и о Марселе Дюшане как о человеке, без которого невозможно представить искусство (да и просто восприятие жизни) ХХ века.

Фигура Дюшана выбрана не случайно – провокатор и скандальный художник, выставивший в музейном пространстве купленный в магазине писсуар, утвердивший место readymade в современном искусстве и оказавший влияние примерно на все художественные стили ХХ века, был славен не только своими произведениями (или «произведениями» — это как кому больше нравится), но и жизненной философией. По сути, все эти readymade и были воплощением его философии «праздной активности» (не знаю, кто первым произнес это словосочетание, но оно как нельзя лучше подходит к описанию того, о чем я пытаюсь сказать). «Продавать реди-мейды я не собирался. Смысл этого жеста – доказать, что можно творить, не думая подспудно, как бы на всем этом подзаработать…»

Буду левым философом, Маурицио Лаццарато значительное внимание эссе/книги уделяет экономической и политической (политэкономической) составляющей жизненного мировоззрения «праздной активности», рассуждает о том, компрометирует ли капитализм современного художника, о собственности и свободе творчества, однако выбранный им герой – Марсель Дюшан – сам по себе настолько мощен, что, вольно или невольно, перетягивает одеяло повествования на себя. Это, конечно, не экономический текст, — это текст о современном искусстве в целом и о Марселе Дюшане в частности. И, как это странно, он многое объясняет. И получается текст, совершенно необходимый для тех, кому интересно, откуда пошло современное искусство и с какой стороны к нему можно подойти, — вот, оказывается, еще и с этой.

«Вы отказываетесь называться и художником, и писателем […] Так какая же у вас профессия? – Ответ Дюшана: Почему вам так необходимо классифицировать людей? Да разве я сам знаю, кто я есть? Совсем просто – человек, “дышащий механизм” […]»

Удача выпадает каждому…

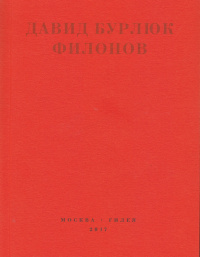

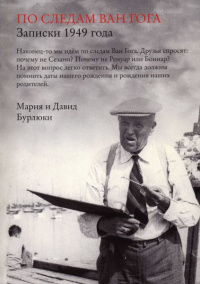

Давид Бурлюк, «Филонов»

Кроме того, что Давид Бурлюк был одним из отцов русского футуризма, «продюсером» Владимира Маяковского и человеком, который оставил после себя бессчетное количество картин, он бы еще и мистификатором. И роман «Филонов» (о том, что эта небольшая книга – именно роман, упоминал сам автор в воспоминаниях и письмах) – тоже мистификация, причем такая, что многие исследователи попросту не принимали данную книгу в расчет – решительно невозможно определить, является ли текст мемуарами или выдумкой, изменяет ли Бурлюку память, или он сознательно искривляет пространство и время, тасует реально существующих людей и наделяет одних характерами других. «Филонов», написанный в начале 1920-х и издававшийся лишь раз, более полувека назад и по-английски, наконец-то вышел на русском языке, и надо признать, что это – одна из важнейших книг о зарождении футуризма (наряду, скажем, с «Полутораглазым стрельцом» Бенедикта Лифшица), независимо от того, правду ли пишет Бурлюк или врет от первой до последней буквы.

Что такое «Филонов»? Это несколько дней или недель из жизни главного героя, художника Филонова, которые произошли где-то в середине 1910-х годов в Петербурге. Филонов ведет жизнь затворника, ютится в крошечной темной комнате, спит на ворохе старых тряпок, рисует какие-то ночные кошмары, голодает из-за отсутствия денег и грезит чистым искусством, иногда прерываясь на общение с влюбленной в него девушкой. Филонов ходит на выставки и сборища богемы, общается с коллекционерами и другими художниками, пытается продавать свои пугающие работы. А вокруг бурлит жизнь! «Публики все прибывало, особенно столпилась она около половины третьего; в окна смотрел серый зимний петербургский день, переходящий в едва заметные сумерки. В помещении выставки было душно, пахло теплотой человеческих тел, пряными запахами заграничной парфюмерии; перед картинами Филонова было не протолкнуться, зрители стояли, отступив от них шеренгой на шаг, и если кто-либо хотел пройти через зал, то ему не оставалось ничего другого, как шмыгнуть по этому коридорчику, несмотря на раздражение внимательно глядящих…» Или вот еще один запоминающийся момент, описывающий появление художника Всеволода Максимовича: «Максим без стеснения расхаживал между присутствующими, его черные бархатные глаза с ресницами, подымавшимися как крыло бабочки, блестели кокетливо… обнаженный среди одетых, с контурами тела, где каждый изгиб напоминал гармонии греческих ваз, он был сказкой, сошедшей в серый гигантский мир». Бурлюк подробно описывает картины, дает язвительные портреты художников и критиков и вообще с фотографической точностью передает атмосферу богемного бурления начала ХХ века (во всяком случае, никак иначе это уже не представить). Но в главном герое неожиданно объединяет две реальные фигуры – самого Павла Филонова и… себя. Бурлюк как будто специально разбрасывает подсказки, намекая на то, что изображаемый им Филонов – не настоящий, хоть и похож, что это – альтер эго самого автора, он наделяет своего Филонова собственными мыслями, заставляет его артикулировать собственные идеи, но помещает его в декорации, почти точно повторяющие реальность. Мемуары становятся мистификацией, оставаясь при этом самыми настоящими воспоминаниями – к которым, как и к любым другим воспоминаниям, нужно подходить с осторожностью.

И тут важно заметить, что Бурлюк – не писатель. Он, безусловно, талантливый рассказчик, обладающий такими знаниями, что и не снились многим его современникам, а отсутствие знаний восполняющий буйной фантазией. Но он – не настоящий писатель, и его текст порой спотыкается о собственное косноязычие. Однако это не мешает, а порой наоборот облегчает восприятие текста – как будто ты не читаешь воспоминания великого футуриста, а разговариваешь с ним за рюмкой… за чем там разговаривали футуристы? Текст, к тому же, изобилует неожиданными искусствоведческими замечаниями, например: «Лицо модели носило черты иконной архаики, как у великого Рублева, где в чертах лица чувствуются уверенные взмахи топора, делающего сруб угловой башни, с ее высоты привольно глядеть на далекие нивы родной равнины…» Или, например, вот такое замечание, уже из области психологии: «Издеваться тоже война – в лицо, глядя глазами в глаза, слушать внимательно, по-дружески и вдруг хихикнуть… неожиданный издевающийся писк мыши из половой щели, навязчивый, преследующий, подобный начинающемуся сумасшествию…»

И еще это, конечно, великолепный текст о городе: «На Васильевском острове, среди многих прямых, как стрела, улиц, по которым быстро ехать на извозчике, но которые так тянутся, когда по ним шагаешь в башмаках со стоптанными каблуками, есть и узкие переулки; один из них недалеко от Академии художеств, по нему редко проезжает экипаж; зимой не дребезжит бубенчик чухонской лошадки. Окна в домах с одной стороны только на час-другой бывают озарены солнцем в те дни, когда оно не затянуто туманом. А так как в Петербурге не редкость они и зимней порою, то в этих переулках всегда царит полумрак, то синеватый, то полный желтой рыхлой мути…»

Мемуар, мистификация, жизнеописание, искусствоведческий текст и романтический роман, в котором настоящие Лентулов, Гончарова, Ларионов и другие соседствуют с выдуманным Филоновым, который проживает жизнь Филонова настоящего, – грустный текст с почти счастливым концом. Сложно представить, но такой текст существует – правда, потребовалось почти сто лет, чтобы он дошел до читателя. Вернее, до тех счастливчиков, которые успеют, – книга издана тиражом 500 экземпляров. «Удача выпадает каждому, только надо иметь волю и время, силу и неистребимую волю».

Человек в шляпе

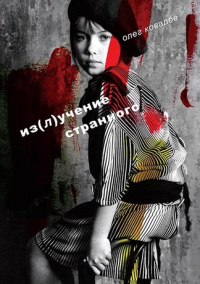

Олег Ковалов, «Из(л)учение странного»

Многие смотрели неигровой пропагандистский шедевр Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом», но не всякий сможет сопоставить его с «Улиссом» Джеймса Джойса – едва ли не самой сложной книгой ХХ века, а один из эпизодов фильма – со строками из «Облака в штанах» Владимира Маяковского, порожденного, как и прочие футуристические строки… прозой Гоголя, на что намекает в книге «Мастерство Гоголя» Андрей Белый. Голова не кружится? Тогда вот еще – в «Великом утешителе» Льва Кулешова, еще одном абсолютном шедевре раннего советского кино, к тому же, основанном на новеллах и эпизодах биографии О’Генри, можно разглядеть… линию Луки из «На дне» Максима Горького – главного советского писателя, про которого Владислав Ходасевич писал: «… крайне запутанное отношение к правде и лжи, которое <…> оказало решительное влияние как на его творчество, так и на всю его жизнь». В глазах не рябит, можно продолжать? «Рваные башмаки» – недооцененный шедевр (еще один шедевр) Маргариты Барской – лучше всего рассматривать как кинематографическое воплощение… немецкой «новой вещественности» (Neue Sachlichkeit), гениальных и страшных картин Георга Гросса, Отто Дикса и других. Ничего так, да?

Когда в начале девяностых я, еще только открывавший для себя искусство кино, увидел подряд несколько фильмов Олега Ковалова («Сады скорпиона», «Остров мертвых», «Концерт для крысы» – именно в таком порядке), я уже читал какие-то тексты Олега Альбертовича и, возможно, даже видел его лично – очки, широкий воротник плаща, внимательный взгляд и едва заметная улыбка, с трудом маскирующая не самое веселое выражение лица, – такой внешний вид у меня, неофита, вызывал уважение, а его умные тексты и – потом – умные монтажные (и, позже, игровые) фильмы лишь еще сильнее укрепляли убеждение, что передо мной – человек выдающийся. Потом, долгими питерскими ночами приобретя «насмотенность», я вернулся к фильмам Ковалова – и убедился, что первое впечатление об этом человеке было правильным. Тем более, к уже увиденным его картинам добавилась «Темная ночь» – один из главных, как мне до сих пор кажется, фильмов, снятых в России на рубеже веков.

И тут важно понимать – что бы не делал Ковалов, о чем бы он не снимал или не писал, душой он оставался в начале ХХ века – в ранних советских киноэкспериментах, в эйзенштейновских играх с монтажом, в немецком экспрессионизме, в строках футуристов и ничевоков. Его тексты и его фильмы складывались в одну историю, и удивительно, что книга (первая из нескольких – судя по красной цифре «1» на корешке) появилась только сейчас. И какое же счастье, что она появилась!

Ковалов не играет в пионера – он и есть пионер, первооткрыватель. Для него каждый фильм – будь то заученный наизусть «Человек с киноаппаратом» или не самые популярные «Рваные башмаки» – повод для блистательной интеллектуальной игры, для цепочки парадоксальный ассоциаций, для едва ли не детективного сюжета. Соединяя то, что, на первый взгляд, соединить невозможно, Ковалов создает удивительные сюжеты, главными героями предсказуемо оставляя режиссеров, но выводя на первый план и тех, кто находился рядом – пусть и по другую сторону условных «баррикад», – и соратников по «важнейшему из искусств», и писателей, художников, политиков. Рассматривая кинематограф начала века в контексте не столько кино, сколько культуры вообще, Ковалов, по большому счету, и пишет не совсем о кино, но именно о «культуре вообще» , о контексте, о потрясающих связях, которые до него оставались незамеченными. Причем пишет так, что каждый его текст даст фору лучшим детективам. В детективе чаще всего можно догадаться, что убийца – шофер. Но о том, куда заведет мысль Олега Альбертовича, предсказать невозможно. В награду – восторг первооткрывателя, которым Ковалов – человек в очках, плаще и шляпе – щедро делится со всеми. Вернее, не со всеми – тираж этой великолепной книги преступно мал.

Душеполезное чтение на каждый день

Ричард Хьюго, «Пусковой город»

нига Ричарда Хьюго «Пусковой город» имеет подзаголовок: «Лекции и очерки о поэзии и писательстве», и этот подзаголовок может одновременно и привлекать потенциального читателя, и отталкивать его. Привлекать – потому что есть такие странные (и крайне приятные, во всяком случае, мне) люди, которым интересно, как именно другие люди пишут, как они сочиняют, как работают над своими и чужими текстами и как в результате получается, что мы так любим (или не любим). А отталкивать – потому что некоторым может показаться, что очерки, да еще о поэзии – что может быть зануднее? Если таки открыть эту книгу, то сразу становится ясно, что правы оказываются первые, но тут важно – открыть.

Я открыл – и примерно на третьей странице понял, что держу в руках в прямом смысле необходимую в хозяйстве книгу – необходимую всем и каждому, кто хотя бы иногда складывает слова в предложения, думая, что из-под его «пера» выходит сплошь хрустальная проза. Кто-то недавно пошутил, будто сейчас – в эпоху социальных сетей – мы пожинаем плоды всеобщей грамотности. Шутка эта недалека от истины, хотя все равно остается шуткой. Страх и трепет, который вызывает количество тех, кто в графе «профессия» уверенно пишет слово «блогер», лучше всего выражается одной из картинок из насыщенной жизни придуманного Линор Горалик Зайца ПЦ: «Спасибочки тебе, Божечка, что у меня не про все есть мненьице!». Возвращаясь к книге – уверен, ее должен прочитать каждый, кто по какой-то причине собрался соединять слова в предложения, чтобы потом записать их – и выставить на всеобщее обозрение.

Ричард Хьюго – бывший военный летчик, обладатель магистерской степени по писательскому мастерству (Университет Вашингтона) и преподаватель мастерства слова в Университете Монтаны. Его лекции, в которых анализ стихов сочетается с мемуарной прозой, – чтение настолько же полезное, насколько и увлекательное. Хьюго, давая многочисленные (и, отмечу, крайне важные – хотел процитировать хоть один, но не смог выбрать, каждую лекцию нужно читать целиком) советы, собственно, о писательском мастерстве, по большому счету учит не писать (хотя, конечно, и писать тоже) – он объясняет, как адекватно относиться к собственному (и чужому) творчеству, как сомневаться, как учиться на своих ошибках, как читать и понимать прочитанное. Его лекции увлекательны, остроумны, полны тонких наблюдений и самоиронии – нам всем не хватает такого учителя (некоторым – особенно).

Я многое понял, прочитав эту маленькую книжку. Надеюсь (и верю!), вас ждут похожие переживания. И спасибочки тебе, Божечка…

…и других предметах, касающихся управления книжным делом

«Письмо о книжной торговле», Дени Дидро

«Литературное произведение – не машина, работу которой можно испытать, не изобретение, для проверки которого существует сотня способов, не тайное средство, действенность которого можно доказать. Успех даже самой лучшей книги в момент издания зависит от бесконечного множества обычных и необычных обстоятельств, стечение которых не в состоянии предусмотреть и самый расчетливый предприниматель…» Дени Дидро написал это письмо своему хорошему знакомому Антуану де Сартину, который в те времена занимался книжной цензурой, ведал делами книгоиздания и книгораспространения. Но, скорее всего, этот текст задумывался как открытое письмо – для всех, кому интересна тема. Тем более, что де Сартин это письмо так и не получил. Что, в общем-то, особой роли не играет.

Поразительно, но в середине XVIII века (письмо было написано осенью 1763 года) Дени Дидро занимали те же вопросы, что занимают связанных с книгой людей века XXI – связанных не только и не столько по работе, сколько по… смыслу жизни. Дидро пишет о цензуре, о борьбе с контрафактами, об авторских правах, и обнаруживается, что за последние почти три сотни лет ничего, в общем-то, не изменилось. Скажем, Дидро пишет о том, что негоже запрещать какие-то тексты, которые – гипотетически – могут повредить сложившемуся в стране мироустройству, потому что они, во-первых, не слишком уж и повредят, а во-вторых, все равно рано или поздно доберутся до заинтересованного запретным плодом читателя – контрафактными или заграничными изданиями, причем отечественные книгоиздатели на это потеряют деньги, а иностранцы заработают, хотя патриотичнее было бы наоборот. «– Да как же это? Неужели я дозволю печатать и продавать сочинения, очевидно противного государственной религии, которую я исповедую и уважаю? Неужели я допущу малейшее оскорбление того, перед кем благоговею, перед кем изо дня в день преклоняю голову, кто видит и слышит меня и кто в Судный день спросит с меня за это самое сочинение? – Да, допустите. Ведь допустил же Господь, чтобы книга эта была написана и напечатана. Он сошел к людям и умер ради них на кресте. – Я считаю нравственность самой прочной, если не единственной основой счастья любого народа, самым верным залогом его долговечности – так неужели я потерплю, чтобы кто-то распространял убеждения, которые развращают и ослабляют нравы? – Да, потерпите. – Неужели ради дерзких речей неистового фанатика я поступлюсь нашими обычаями, законами, порядками, самыми святыми вещами на земле, безопасностью монарха, спокойствием сограждан? – Не спорю, это нелегко, но вы к этому придете. Рано или поздно вы к этому придете и будете сожалеть, что прежде вам не хватало смелости на подобный шаг…» Поразительно, что в середине XVIII века Дидро это понимал, а современные чиновники от искусства осознать этого не могут.

Однако книга Дидро посвящена отнюдь не только книжному делу – французский писатель и философ пишет и о более общих вещах, которые – увы – тоже не теряют актуальности: «Но прежде всего, сударь, задумайтесь вот о чем: государственному мужу не позволительно легкомыслие, с которым иные готовы в любых обстоятельствах утверждать, что если принятое решение ошибочно, достаточно вернуться назад и исправить содеянное, – подобным образом играть с состоянием и участью граждан недостойно и неразумно; подумайте о том, что куда досаднее обеднеть, нежели родиться в нищете; что положение опустившегося народа хуже, чем положение народа изначально низкого; что неурядицы в той или иной отрасли торговли неминуемо ведут к ее гибели; и что за десть лет можно причинить столько вреда, сколько потом не устранить и за целое столетие. Имейте в виду: чем более продолжительны последствия ошибочных решений, тем с большой осмотрительностью стоит подходить к учреждению или упразднению чего-либо. И коли уж зашла речь об упразднении, то позвольте спросить вас: не стоит ли за подобными действиями пустое тщеславие? Не наносим ли мы беспричинного оскорбления тем, кто был наделен властными полномочиями до нас, считая их глупцами и не задумываясь, что лежит в основе их учреждений, какие причины привели к созданию оных, какие благоприятные или несчастливые изменения эти учреждения претерпели? Мне думается, что именно в предыстории законов и иных постановлений необходимо искать истинные основания для того, чтобы следовать по намеченному пути или отступать от него…»

Самое же забавное, что даже у письма о книжной торговле (которые, как мы поняли, далеко не только о торговле) есть сквозной сюжет – красной нитью через весь текст проходит желание разобраться с несправедливостью. Дело в том, что баснописец Лафонтен при жизни передал права на публикацию своих текстов одному парижскому издателю, который позже переуступил их другим. Но королевская канцелярия, в нарушение в нарушение этих прав выдала внучкам Лафонтена привилегию на сочинения их знаменитого покойного деда сроком на пятнадцать лет. Два десятка парижских издателей взбунтовались, подали протест – девицы Лафонтен подали ответную жалобу в Королевский совет, который подтвердил их привилегию. И эта оправданно история не дает покоя Дидро, который на протяжении письма не раз возвращается в ней: «Поговаривали, будто у издателя Лафонтена не имелось никакого свидетельства о собственности, и я готов этому верить – не мне вставать на сторону торговца, оспаривая притязания потомков автора. Однако человеку справедливому подобает поступать по справедливости и говорить правду, даже если она противоречит его собственным интересам. Вероятно, в моих интересах было бы не лишать моих детей – коим богатства от меня достанется еще меньше, чем славы, - малопочтенной возможности ограбить моего издателя после моей смерти. Но если однажды они падут так низко, что примутся искать в этом несправедливом деле поддержки властей, значит, все чувства, которые я им внушал, погасли в их сердцах, коли ради денег они готовы попрать самые святые основы гражданских законов о собственности. Да будет им известно, что я считал себя вправе и очевидно имел право распоряжаться всеми своими сочинениями – не важно, хороши они или плохи; что я добровольно, по собственному желанию уступил эти сочинения издателю; что я получил искомую сумму денег; и что написанное мною принадлежит им не больше, что доставшийся мне в наследство от предков участок виноградника или арпан поля, который я вынужден буду продать, чтобы оплатить им образование. Пусть они знают, какой выбор им предстоит. Придется либо объявить, что сделку я заключил, потеряв рассудок, либо признать, что они учиняют вопиющую несправедливость…» И великим не чуждо ни что человеческое.

…то, что живет, просчитать невозможно…

«Письмо к отцу», Франц Кафка

Макс Брод был тем человеком, благодаря которому у нас есть возможность читать написанные его другом Францом Кафкой произведения – согласно завещанию, все произведения Кафки должны были быть уничтоженными, но Брод нарушил волю усопшего – к счастью для нас. Так вот, Макс Брод – друг и биограф Кафки – считал, что нельзя рассуждать об образе писателя, опираясь на его произведения. «Люди, близкие к Кафке, свидетельствовали о том, что Кафка совсем не производил впечатление человека загнанного и запуганного своим отцом, – писал, в частности Брод. – Он владел формой выражения себя, желал творить, активно интересовался жизнью, жадно вбирал в себя знания, вызывал и возбуждал к себе любовь окружающих... Он не был обременен напускной мрачностью, столь типичной для молодых людей, не было и следа упаднической вялости в его проявлениях, в нем совершенно отсутствовал снобизм, который часто вызывается духовной депрессией или душевными страданиями…» Все это несколько противоречит привычному образу человека, создавшего в литературе собственную реальность, но, возможно, позволяет более объективно – насколько это возможно – относиться к его текстам. В том числе и к тексту, о котором идет речь.

«Письмо к отцу» Франц Кафка написал в 1919 году – более ста страниц машинописного текста, подробный разбор отношений отцов и детей, жесткая и бескомпромиссная автобиография униженного и оскорбленного отцом человека. По одной из версий, он передал это письмо матери и попросил, чтобы она отдала его отцу, но она – видимо, предварительно изучив написанное, – вернула письмо сыну со словами, что ему нужно успокоиться. Доподлинно неизвестно, так ли это было, но отец этого письма не прочитал. Его вообще мало кто читал – впервые целиком оно было напечатано лишь в начале пятидесятых и стало одним из главных литературных произведений Кафки. Именно литературных произведений – судя по воспоминаниям Брода, да и по другим текстам, Кафка слишком утрировал недостатки собственного отца, сознательно заострил углы, закрасил все черной краской. Возможно, это был акт самоанализа, очищения… огнем. «…мое писание и все, что с ним связано, это слабые попытки, с ничтожным успехом, обрести независимость и избавление, и они вряд ли к чему-нибудь приведут – подтверждений тому много. Но, даже и так, я считаю эти попытки своим долгом, или, лучше сказать, моя жизнь заключается в том, чтобы эти попытки охранять, не подвергать их опасности, которую я могу избежать, не допускать даже возможности такой опасности…»

Как и любой другой текст Кафки – особенно текст личный, типа «Дневников», – «Письмо к отцу» в буквальном смысле укачивает, вызывает головокружение. Разбрасывая по всему тексту позволяющие перевести дыхание афоризмы («Жадность, и это неоспоримо, самое убедительное проявление глубокого недовольства…»; «…то, что живет, просчитать невозможно…» и так далее), Кафка рассуждает о детстве и семье, о способах унижения и путях достижения цели, об истинном и ложном в жизни человека: «Это как, например, если бы одному человеку понадобилось взобраться на пять невысоких ступеней, а другому только на одну, но на такую одну, которая, по крайней мене для него, так же высока, как те пять поставленные одна на другую: первый преодолеет не только пять своих ступеней, но сотни и тысячи последующих, он проживет заслуженную и трудную жизнь, но ни одна из ступеней, по которым он восходил, не будет иметь для него такое же значение, какое та первая, высокая ступень имела для второго, которому, несмотря на все его усилия, так и не суметь на нее взобраться, и на которую он никогда не заберется, и которую он, естественно, так и не осилит…»

Но главным образом это, конечно, попытка изжить страх – перед прошлым, перед собой, перед самой жизнью. Больше всего это похоже на «Перед восходом солнца» Михаила Зощенко, хотя это, конечно, две совершенно разные книги. Правда, обязательные к прочтению.

(Не)разгаданная загадка

Четыре книги Мих. Лифшица

Иногда для того чтобы заинтересовать какой-то книгой, хватает цитаты. За последнее время я в буквальном смысле заглотил четыре книги философа Михаила Лифшица (1905-1983, ведущий советский и, возможно, мировой философ-марксист, историк культуры, интеллектуал, участник литературных дискуссий 1930-х и вообще дико важная фигура в советской культуре и культурологии), так что одной цитатой дело не ограничится – тем более, что цитировать там хочется как можно больше.

Вот, например, очень интересные рассуждения Мих. Лифшица о дадаизме и прочем – из книги «Лекции по теории искусства. ИФЛИ 1940»:

«…дело здесь не только в повальном безумии, которое охватило людей, выдумавших, что живопись подобна тому, что может изобразить хвост ослиный – хвост, во время некоей своей вибрации в пространстве, что эта живопись представляет собой нечто абсолютное и что она способна осуществить движение вперед человеческого сознания. Так что мимо таких явлений, какие бы они ни были по содержанию, пусть даже крайне нелепые и странные, все же нельзя проходить как мимо случайных вещей, стыдливо закрыв глаза. Ведь это же продолжалось десятилетия и в Западной Европе не умерло и сейчас. Возьмите любой журнал американский или западноевропейский по искусству, и вы найдете там всю эту беспридметность и все эти дадаистические формалистические вывихи в искусстве и в настоящее время. Это указывает на то, что мимо этого обстоятельства пройти нельзя. Очевидно, здесь все-таки и в этих страшных исторических гримасах умирающего старого мира выразилась какая-то существенная черта, которую, по крайней мере, нам в нашей истории игнорировать и забывать нельзя.

Второе соображение (и это мне тоже один товарищ после прошлой лекции сказал), которое можно здесь высказать, заключается в показном логическом отрицании. Положение, которое привело к дадаистическому ничевочеству, к полному отрицанию всего, ведь это положение, которое шло через импрессионистов и через кубистов и через различные линии и формы стилизации, в конечном счете привело к полному отрицанию художественного творчества вообще. Ведь здесь была какая-то неизбежность, поскольку действительно старые формы превратились в академические шаблоны, эти академические шаблоны устарели, они стали ложными, как ложным стал какой-нибудь подделанный современными техническими средствами мрамор, они стали уже суррогатами, чем-то заменившими настоящую конкретную жизнь в искусстве. И поэтому насмешка над ними, профанация этих форм, издевательство и полное их отрицание может быть рассматриваемо как полезное дело в некоторой степени, дело расчистки почвы, до некоторой степени революционное дело. И было замечено, что эта логика отрицания имеет очень старые и глубокие корни.