Голос Омара

Летние танцы с литературными героями

Наш книжный концерт

Сегодня все будет весело и по-летнему. Например, французы «Индокитай» празднуют лето с графом Монте-Кристо:

А вот у «Аэроплана Джефферсона» была песенка, в которой танцуем сам Леопольд Блум:

У Роджера же Уотерза Польди, можно сказать, танцует с Молли Мэлоун:

Это мы отметили грядущий Блумздей. А старый коллектив под названием «Злопастный Брандашмыг» мы уже показывали. Но теперь они танцуют с самим Чеширским Котом:

Зато Донован танцевал с самим Жилбылволком:

Этим танцем мы отметили выход в свет нового перевода «Алисы» Евгением Васильевичем Клюевым. Еще один прекрасный персонаж, с которым отлично танцевать летом, — Том Бомбадил. Вот как, например, это делает очень литературный датский оркестр «Ансамбль Толкина» (они даже записали целую пластинку на стихи Профессора, называется «Вечер в Ривенделле»):

В доме у Тома Бомбадила, как легко догадаться, тоже отлично танцевать:

«Верблюд» некогда танцевал со «Снежным гусем» Пола Гэллико (вполне кэрролловская парочка) — они целую концептуальную пластинку записали:

А появление на наших экранах долгожданного фильма Терри Гилллиама мы отпразднуем веселым танцем про Дона Кихота в исполнении задорного братского коллектива «Семейство Неотон»:

Незаслуженно забытая группа «Смит-Перкинз-Смит» (далеко не все меломаны ее знают) когда-то станцевала с Холденом Колфилдом:

А «Клаксоны» некогда сплясали с… ладно, не с, а под самой Радугой Тяготения:

Примерно там же происходили зажигательные танцы коллектива, чье название кроме как «Промежду прочим» и не переведешь:

А количество литературных персонажей, с которыми в своей песне танцует великий каталонский певец Жауме Сиса, даже затруднительно сосчитать по пальцам:

Вернувшись на родину и окинув взглядом не очень известные широкой публике имена, отметим Игоря «Матвея» Матвеева из комсомольско-на-амурско-владивостокского подразделения «Не ваше дело». Он уже давно пустился плыть соло и танцует с не самым очевидным героем Осипа Мандельштама — Фаэтонщиком:

И еще один привет с литературного Дальнего Востока — от очень литературного блюзового коллектива «Breaking Band», которые в одной своей песне умудрились станцевать с Ланселотами и Гроздьями Гнева:

Этим мы отметили будущее открытие Литературного музея во Владивостоке. Ну и в конце нашей программы — коллектив с литературным названием «Божественная комедия» и программной песней о тех и для тех, кто любит книгу:

Да, это были танцы уже с писателями, а не с их персонажами. С вами вновь был Голос Омара. Приятного чтения.

Что написано в пейзаже

"Writing Across the Landscape: Travel Journals 1960-2013", Лоренс Ферлингетти

Этот том — куски путевых дневников ЛФ разных лет, хотя сам он, насколько я понимаю, регулярно дневников не вел. Скажу сразу — это проза высочайшей марки сама по себе, не говоря о том, что у ЛФ — примерно идеальный способ и стиль записи дорожных впечатлений. В такой сиюминутности — поистине великая литература. А ездил ЛФ активно всю свою жизнь, можно даже сказать — одержимо ездил. Т.е. по сути он тоже вечно стоял на дороге, был в пути, куда-то двигался. Если его младший коллега Керуак сделал довольно громкую литературу из своего, по сути, стремления к спокойной жизни (потому что именно оно срывало его с места и куда-то швыряло), то Ферлингетти, напротив, делал литературу спокойную и незаметную, но не менее точную, тонкую и пронзительную из своего как раз нежелания сидеть на месте, но от этого не был меньше «битником» (а то был им и гораздо больше). Вот такая разнонаправленная перипатетика лежала в основе «движения» и стиля.

Но для нас самое занимательное, конечно, — его знакомство с советскими поэтами «официальной диссиды» и заезд в Советский Союз. Началось все в июне 1965-го на поэтическом фестивале в Сполето, Италия, куда поначалу отказался ехать Евтушенко: там должен был выступать Эзра Паунд, а Евтух по-прежнему считал Паунда «фашистом» (ну или его так научили). Однако все-таки приехал — на дипломатическом лимузине. Быстренько выступил, пока не появился Паунд, и уехал. Ферлингетти после этого выступления окрестил его «дискоболом из Московии», а то, что Евтух ни с кем на фестивале не стал общаться, Лоренса слегка ошарашило: ведь зачем еще нужны такие фестивали, считал он, если не для того, чтобы интеллектуалы разных стран могли свободно общаться друг с другом. Наивный идеалист…

Потом они довольно часто общались, ибо Евтух был выездной и умел говорить немного по-английски, по-испански и по-итальянски. Бухали преимущественно. Евтух чморил в разговорах Вознесенского за то, что тот предпочитает «темные стаканы» (чтобы не было видно, сколько и чего у него налито; Вознесенский, говорил он, не пьет, а он не любит тех, кто не пьет), а осенью 1966 года в Сан-Франциско ходил в «бары с сиськами» специально посмотреть на «капиталистический декаданс».

Вершиной общения ЛФ с АВ же был, понятно, 1966 год, когда Ферлингетти выступил соустроителем поэтических читок АВ в «Филлморе» — по просьбе самого Воза (так его называет ЛФ), гостившего в Беркли у какой-то профессуры). Это тот самый гиг, афиши которого мы знаем: там выступали «Джефферсон Эйрплейн». Только вечер едва оказался не сорван: Воз не знал, что такое «Дж. Э.», и зассал — звонил ЛФ и говорил, что никаких музыкантов, «только ты и я, Лоренс». Тому пришлось бедного успокаивать, говоря, что бэнд будет рубиться вторым отделением. Воз смилостивился и «Джефферсонов» разрешил. Читка прошла успешно, пишет ЛФ, собралось где-то 1500 человек (хоть половина и пришла только музыку послушать), и Воз с психоделическим роком как-то примирился (хотя все не сорвалось еще раз, когда перед началом показывали слайд-шоу, которое закончилось большим изображением Будды; тут-то наш дерзкий поэт опять зассал и сказал ЛФ буквально то же самое: «только ты и я, Лоренс, никакого Будды»; Будду перед их выходом на сцену погасили). Примирился-то примирился (они как раз разогревались в соседней с ним гримерке), да только из всего выступления с танцами оценил только световое шоу — до того, что даже пошел разговаривать с оператором этой светомузыки на балкон. И вот прикиньте, 66-й год, Самолет Джефферсона взлетает со страшной силой, «Филлмор» уже стал культовым местом, а Воз пырится на светомузыку и потом говорит Ферлингетти, что «воссоздаст эту сцену в одном московском театре». На что Ферл недоуменно отреагировал: интересно, где он в Москве добудет рок?

В общем, Вознесенский вел себя как образцовый советский гражданин за границей, соответствовал правилам, и его, в общем, можно понять. Его американские издатели очень боялись отпускать его одного в Сан-Франциско: думали, он там спутается с битниками и начнет принимать с ними наркотики. Ферлингетти это очень веселило: 66-й год на дворе, все битники, которые выжили, давно переехали в Нью-Йорк, а кушать наркотики им уже здоровье не позволяет. Вознесенскому за ту читку в «Филлморе» заплатили 300 долларов (Ферлингетти — 100).

Ферлингетти хотя пишет об их общении, конечно, без всякого снобизма насчет таких «встреч двух миров»: все он отлично понимал про положение такой «официальной диссиды» в Совке. Но оценивает обоих откровенно и очень трезво, вплоть до нелицеприятности. Вознесенского, к примеру, он не считал гениальным поэтом, а поэзия обоих — «не революционна», в его понимании, разве что «Бабий Яр» у Евтушенко, а академична и популярна в СССР лишь из-за общей застойности литературы и мышления, эдакий буквально «глоток свежего воздуха» (да, он сам использует этот оборот). ЛФ никого, понятно, не судит, но все подмечает.

Вот, например, сидят и разговаривают они об издании поэзии: «Красные кошаки», антология трех советских поэтов, Евтуха, Воза и Семена Кирсанова, вышла в «Городских огнях» тиражом 500 экз., что, как мы сейчас понимаем, нормально для поэзии хуй знает кого в переводе (первых переводчиков, кстати, упрекали за то, что они советских поэтов «обитнили»; поэтам денег не заплатили, потому что «не нашли», кому — СССР не подписал тогда еще Конвенцию, и самих битников переводили и издавали кое-где за железным занавесом невозбранно и бог знает как). «Вой» Гинзбёрга — 100 тысяч, это был понятно почему хит и бестселлер. ЛФ все это ему излагает, Воз выдержал паузу, после чего сказал: «А у моей следующей книги тираж 300 тысяч». И для наглядности нарисовал цифру. Ферлингетти на это ответил только: «Но тебя же государство издает».

Отмечает он и разницу в восприятии и презентации поэзии: традиции декламировать стихи в Штатах не было — со сцены их только читали. А Воз и Евтух свои декламировали героически. У битников устная традиция была, конечно, выражена, ярче, чем у поэтов академических, но битники не принимали при этом никаких героических поз. И наконец главное: советские поэты, как справедливо замечает Ферлингетти, не посылают свое правительство недвусмысленно нахуй. Так что какая уж тут, к псам, революционность. И это его замечание до сих пор дорогого стоит.

Ну и вишенка: февраль 1967 года, путешествие Ферлингетти по Транссибу. Из Находки он должен был плыть на «Байкале» в Ёкохаму, но оказалось, что у него нет японской визы: в западногерманском «Интуристе», откуда они с приятелем бронировали все путешествие, не сказали, что она нужна, типично. Поэтому, проехав неделю по зимней Сибири, ЛФ застрял не где-нибудь, а в Находке, где заболел так, что даже боялся, что его в Находке и похоронят. Оказалось — грипп, и американского поэта покатали ночью по находкинским больницам. В больничке он пролежал трое суток, потом пытался попасть на японский сухогруз, потому что советским судам японские власти запретили ввозить американцев без виз (почему — хз, американцы тогда и контингент-то свой до конца из Японии еще не вывели). В общем, февраль в Находке, как мы знаем, не подарок: городок уныл и депрессивен, везде пользуются счетами и стоят в очередях. Счастья нет. Пока ЛФ ждал оказии, которую ему пытался спроворить некий переводчик-кореец, — познакомился с администратором ресторана гостиницы «Интурист» Анной Гордеевной, она ему вербу на столик поставила (умерла уже поди, ей и тогда-то было на вид лет 55). Кабак гостиницы он вообще описывает препотешно, особенно — оркестр и танцы публики. АГ его даже в кино сводила, судя по описанию, они посмотрели нетленный фильм «Их знали только в лицо».

Но в Находке, в общем, японского консульства тогда еще не было, поэтому ЛФ пришлось ехать поездом в Хабару, а оттуда самолетом обратно в Москву. Изматерился страшно: «10 дней, которые потрясли Ферлингетти», как он это называл. Зато обратно в город на букву Х он ехал дневным поездом со всеми остановками и оценил красоты Приморья в начале марта: говорит на Калифорнию похоже. По ходу очень недоумевал привычке русских, не говорящих по-английски, повторять фразу громче, чтобы американец понял, а потом ее же записывать. В находкинской больнице читал единственную книгу на английском, которая была в городе, — роман Толстого «Воскресение», а в поезде читал «Сказки об Италии» Горького и счел их сентиментальной байдой; вообще пришел к выводу, что русские живут в другом мире, отстающем на 35 лет. В итоге — вывод о пустоте и бессмысленности обычной советской жизни. В Москву он летел на странном четырехмоторном пассажирском самолете с купе (были такие? кто знает?) А из Западного Берлина в Москву у него был обычный самолет, но без всего, как он говорит, даже без кислородных масок, и напоминал собой самолеты в Штатах в начале 50-х. Зато кормили икрой и белым вином.

Среди прочего прекрасного выяснилось, что город на букву Х он-таки воспел, как и положено поэту. Его русское стихотворение «Москва в глуши — Сеговия в снегу»-то все знают, наверное, (вот тут кусок в странном переводе Петра Вегина), а тут вот оно что:

РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ В ХАБАРОВСКЕ ИЛИ ГДЕ УГОДНО

Один роскошный бульвар с деревьями

с одним роскошным кафе на солнышке

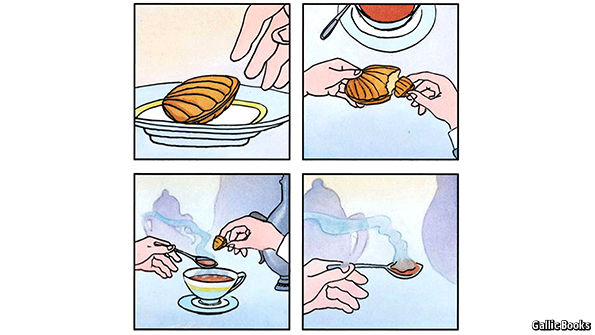

с крепким черным кофе в очень маленьких чашках

Один не обязательно очень красивый

мужчина или женщина кто тебя любит

Один прекрасный день

Кстати сказать, ипохондрия его все ему подпортила: он потом думал также, что его похоронят в Хабаровске, который на обратном пути уже не показался ему таким счастливым местом.

Наш дом имен

Продолжение литературного концерта о неочевидных именах

Сегодня мы вспомним еще кое-кого поименно. Вот этот чудесный британский коллектив назван в честь романа Уилларда Мануса о цирковом уродце — их продюсер, отбывая срок за наркотики, прочел его и решил, что лучшего названия для рок-н-ролльного цирка нельзя и пожелать (а теперь и вы это знаете):

Вот эти черти из Чикаго некогда назвались в честь любимого писателя (и несколько раз видоизменяли свое название, но в начале там даже инициалы были, чтобы уж наверняка все понимали, о чем речь):

Лавкрафт, понятно, возбуждал воображение многих, и вот вам еще один пример, поновее:

Еще один прекрасный пример именования: парочка музыкантов из Висконсина назвались в честь Рильке (почему??) и в нашем концерте выступают с песенкой с приветом Кёрту Воннегуту:

Вот вам заодно «Любовная песнь» самого Рильке, сразу в нескольких вариантах:

А эти милые шотландцы, не мудрствуя лукаво, назвались в честь самого известного персонажа Кафки:

Но не только имена автором и их персонажей могут стать названиями читающих коллективов. Здесь например, названием стала цитата из К. С. Льюиса, поди пойми этих творческих личностей:

Вернемся к романам — и к Воннегуту: вот вам «Малый не промах»:

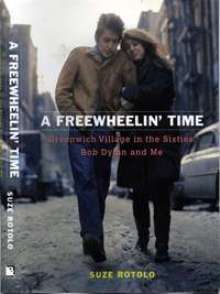

С этими французами все понятно — что может быть лучше названием для коллектива, чем «Бармаглот»:

А другие испанцы назвались в честь писателя, который плохо кончил (о чем они только думали?):

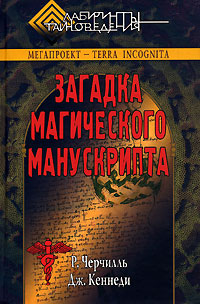

Но совсем уж загадочны вот эти люди — их излюбленный персонаж кончил совсем уж классически плохо (каторгой, если кто не помнит):

Ну а эту песенку, которой мы закончим наш сегодняшний концерт, нам приятнее считать названной в честь персонажа М. Ю. Лермонтова — купца Калашникова:

Согласитесь, так прыгать под нее гораздо приятнее. С вами был Голос Омара, не отключайтесь.

Вспомнить все по именам

Литературный концерт про названия

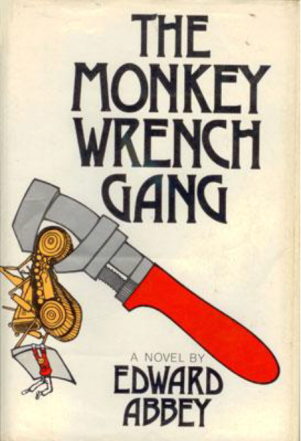

Давно обещали, но вот настало время возобновить. Попробуем припомнить не самые очевидные коллективы — и не самые очевидные литературные произведения, давшие им имена. Но первым в нашей программе будет известный воришка из романа Чарлза Дикенза «Оливер Туист» — с треком из их тематического второго альбома:

А эти австралийцы назвались в честь романа Сола Беллоу — «Оги Марч»:

В честь персонажа «Бойни номер пять» Кёрта Воннегута назвались целых два коллектива. Вот первый:

А вот второй. Они, как легко заметить, отличаются.

А есть и такой вот персонаж, совершенно не похожий на двух предыдущих, но тоже Билли Пилигрим:

В честь персонажа Сакса Ромера назвались эти черти — и поют песенку про другого героя литературы:

Вот эти электрические люди вдохновлялись «Машиной времени» Херберта Уэллза — и в нашей программе они выступают с кавером песенки про очень литературный город:

А вот еще один прекрасный источник вдохновения — роман Тони Моррисон «Песнь Соломона». Там был персонаж Мейсон Мёртв 3-й по кличке «Молочник». Его имя заимствовали вот эти веселые панки и назвались «Мертвыми молочниками»:

Вот эти симпатичные люди назвались в честь второстепенного персонажа «Джейн Эйр» известно кого:

Симона Шмидт решила назвать свой проект в честь главного кролика из «Уотершипских холмов» Ричарда Эдамза:

Продолжим мы в следующий раз, у нас еще есть что вам показать, а пока по традиции — песенка о литературе вообще:

До новых встреч на наших страницах, с вами был Голос Омара.

Концерт конца времен

Мировая литература в русских звуках и Толстой как зеркало рок-н-ролла

Перво-наперво, отметим сразу несколько печальных дат насквозь литературоцентричным альбомом Егора Летова:

У Янки Дягилевой, кстати, тоже была песенка, вдохновленная известным романом Габриэля Гарсия Маркеса:

А вот детская классика Николая Носова в интерпретации Петра Мамонова:

Если уж говорить о детской классике, то кто только не пользовался Корнеем Чуковским. Например, вот:

Наши музыканты не только детские книжки читают, но и античную литературу — Анна Ворфоломеева со своим «Одиссеем»:

И советскую классику — «Маркус и Топонимика», например, поминает «Россию молодую» Юрия Германа:

А вот эти люди, будем надеяться, и читали Джорджа Мартина, а не только кино смотрели:

И Толкина заодно:

А другое модное московское подразделение ссылается на Дагласа Эдамза:

Но следует признать — несмотря на пресловутую литературоцентричность русских, начитанных музыкантов в России не так уж и много. То ли дело во всем остальном мире. Возьмем, к примеру… ну, я не знаю, Толстого. Какого-нибудь из нескольких. И посмотрим, кто им вдохновлялся (ради чистоты эксперимента не будем брать тех певцов ртом, кто реально носит эту фамилию). Вот, например, словацкая группа «Толсты́е» (фамилия солистки, правда, Толстова, но это, согласитесь, не одно и то же):

А это коллектив из Джорджии (штатовской), который назвался той же фамилий, отчего — бог весть:

Более того, существует даже группа, назвавшаяся в честь Софьи Андреевны — «Мадам Толстая» (в ней играет один мальчик, и он точно не Толстой):

Ну и, конечно, кто-то из Толстых вдохновляет музыкантов на разное:

А вот человек вдохновился на трагическую русскую историю. Кто у нас маркеры? Натюрлих, Толстой и Эдип:

Ну и просто про Льва Николаича (и великую литературу) спел Боб Хиллмен из Сан-Франциско:

Это была песня из компиляции прекрасного проекта «Артисты за грамотность» (2002-2003) «Песни, вдохновленные литературой», но о нем мы поговорим в следующий раз. А пока — приятного чтения.

Пэтчен, Пинчон и прочие

Наш маленький концерт об американской литературе

Давно мы с вами не копались в архивах и не выискивали в них разного интересного. Здравствуйте. О литературно-музыкальных экспериментах Кеннета Пэтчена, родоначальника «джазовой поэзии» мы уже упоминали, но вот следующий виток воздействия его литературы на музыку — несколько произведений, вдохновленных его великим романом «Дневник Альбиона Лунносвета»:

Есть и коллектив, взявший себе такое имя (а произведение у них явно по мотивам «Моби-Дика»):

Да и псевдоним этот тоже в ходу, оказывается:

Нельзя при этом сказать, что герой романа Пэтчена был романтичнее. А вот целая литературно-музыкальная композиция «Зримого племени медиумов» на стихи Пэтчена под маркой «Пиратской утопии» в пяти частях (третью заблокировали правообладатели, но представление у вас уже будет):

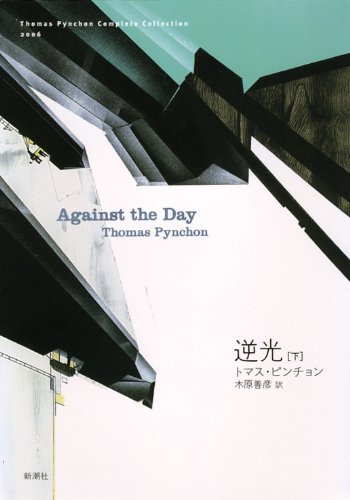

Ладно, теперь немного про Пинчона. Вот новая группа с прекрасным и очень знаковым для всех читателей «Радуги тяготения» названием:

А вот другой коллектив, назвавшийся именем персонажа его другого романа (негодяя, между прочим):

Его же имя увековечено в песне и другого музыкального коллектива:

А еще одна героиня «Радуги тяготения» вдохновила коллектив «Столовое серебро» вот на это произведение:

Сам же Томас Пинчон стал персонажем вот этой песенки:

Вот это произведение Сары Немцов (нет, мы не родственники) посвящено э. э. каммингзу:

А вот эту песенку «Кардиганам» явно навеяло Стайнбеком, хотя действует здесь отнюдь не песик:

Трагическая жена Ф. С. Фицджералда вдохновила в свое время Ива Симона:

А это — дань Терри Ли Хейла великому писателю Реймонду Карверу:

Вот этот культовый коллектив внимательно прочел первый (юношеский) роман Джона Кеннеди Тула и сочинил такую прекрасную песню:

Ладно, если вы устали от нашего фейерверка американской литературы, можно послушать, какими операми вдохновлялся Уолт Уитмен:

Американская джазовая саксофонистка Джейн Айра Блум, уже отдавшая дань «Ранним американцам» в своем предыдущем альбоме:

…записала следующий в продолжение, где главным источником вдохновения для нее стала Эмили Дикинсон:

И вот на этой, как говорится, оптимистической ноте мы и завершим нашу сегодняшнюю музыкальную программу. У вас в ушах звучал Голос Омара.

...Как ниточка, тянется

"Великая Сибирская железная дорога. Что я увидел во время поездки", Фрэнсис Эдвард Кларк

Сказать правду, я ожидал немногого от этой книжки, но она оказалась на диво хороша. Известный американский евангелист, основатель Общества христианского стремления молодых людей (ну или типа того, биографию см. тут), решил с женой в 1900 году проехать из Бостона в Лондон не как все люди (через Атлантику или даже Америку, Тихий и Индийский океаны), а напрямик - по еще не вполне открытому и даже достроенному Транссибу. Логика была такова, что многие не переносят морских путешествий, да и вообще надоело - так, типа, все ездят, толпами, а тут можно объехать вокруг света исключительно силой пара. Представляете? Нас повезет современный Пар (даже там, где дороги еще нет - от Хабаровска до Сретенска - это будут речные пароходы)... Сказано - сделано. Дополнительной остроты придавало ограниченное время - в общем и целом на путешествие от Владивостока до Лондона Кларк положил себе 44 дня.

Получилось эдакая жюльверновщина, написанная изысканно-банальным слогом того времени и по необходимости поверхностная (мы же Филеас Фогг или кто) и забавная (например, американец сталкивается с совершенно невскрываемой системой кодировки - русским языком - и рассматривает его исключительно с точки зрения его декоративности), но вместе с тем документально точная (сколько что стоит, как что устроено) и полная живых картин, колоритных деталей и вполне проницательных замечаний и рассуждений о геополитике, общественном устройстве России и ее нравах. Ни грана христианского проповедничества, но много уважения и интереса к новой для автора культуре ("сибирской"; автор, заметим, судя даже по его библиографии, путешествовал изрядно), а бонусом - появление наших старых знакомых, консула США Гринера и - та-дамм - Сары Прей.

Рассказывать можно долго, но лучше читать самим - книжка издана по-русски, при желании добываема и в ней много картинок.

Что у них внутри?

"Осмотр склепов", Эрик Маккормак

Некоторые рассказы из этого сборника — первой его книги, которая долго меня бежала, — потом вошли в романы (и не только «Грустные рассказы в Патагонии», вшитые потом в «Мотель Парадиз», есть и еще мотивы). Маккормак — великий мрачный фантазер, продолжатель долгой традиции страшных рассказчиков от По, Бирса и Ирвинга до Борхеса и Кортасара. Дело даже не в сверхъестественном и/или готически-ужасном, оно-то как раз относительно незначимо, не в саспенсе, хотя его местами хватает, а в причудливых извивах и спиралях литературной фантазии. Для Маккормака нет запретных сюжетов — как в рассказах его нет нравоучений, нет выводов или ответов на вопросы, почему, зачем и как. Чистая гениальная фантазия, ничем не сдерживаемые ее налеты и порывы. Если бы Александр Грин был писателем получше, он бы мог стать Эриком Маккормаком.

Неприукрашенные отходы

"Плотницкая готика", Уильям Гэддис

Этот спуск в ад в вихре мусорных синтагм требует такого же неистового темпа чтения — «Плотницкую готику» лучше всего читать в реальном времени, не отрываясь на сон, еду и прочие занятия. Потому что иначе воздействие как-то стушевывается. Но вряд ли сейчас кто на такое способен.

Этот спуск в ад в вихре мусорных синтагм требует такого же неистового темпа чтения — «Плотницкую готику» лучше всего читать в реальном времени, не отрываясь на сон, еду и прочие занятия. Потому что иначе воздействие как-то стушевывается. Но вряд ли сейчас кто на такое способен.

По сравнению с «Джей-Ар», третий роман Гэддиса — вещь практически камерная, эдакий музыкальный нуар (упс, мне кажется, получился спойлер), прозрачная и гораздо более доступная для понимания. Однако пристальное внимание Гэддиса к мелкому мусору неинтересных американских жизней — то же самое, что у Дона Делилло в «Белом шуме», — конечно, создает определенный комический эффект, но в этом и перчатка, бросаемая читателю. Он вообще пишет не для слабонервных или брезгливых и полностью отчуждает свои тексты от нашего сострадания. Но, по сравнению с Делилло, все это звучит гораздо убедительнее, потому что у Гэддиса гораздо меньше литературных фильтров — он не «пишет» линейно, он конструирует из detritus unadorned.

Интересно еще и другое. Особенность текущего момента на этих территориях такова, что практически все читаемое из нормальной литературы, воспринимается как актуальный комментарий к этому самому моменту, вне зависимости от того, когда было написано. Так и тут. Наступление темных веков, клерикализация сознания, мракобесие под видом образования. Штаты это пережили полвека назад (переживают и сейчас, но не с такой остротой явно), а .рф из этого состояния не выберется, видимо, никогда. Влияние жупела, будь то марксизм или православие, на массовое сознание соотечественников по-прежнему огромно. Это для любой власти очень выгодно, конечно, — такая манипуляция сознанием в массовом масштабе. Об этом, в частности, нам рассказывает и «Плотницкая готика».

Африка ХХ века в романе — довольно точный образ того, что происходит сейчас между .рф и Украиной: полностью оболваненное население пытается выжить под натиском обезьян с ракетными комплексами с обеих сторон. Гэддис отчеканил по этому поводу прекрасную формулировку: «Глупость — сознательно культивированное невежество». Невежество лечится, глупость — нет. Ко всему относится, между прочим, хоть это знание и не утешает.

Я к вам пишу, чего же боле...

"Письма Томасу Пинчону и другие рассказы", Крис Итон

Книжка рассказов канадского нео-фолк-рокера нулевых — как внятная музыка этого поколения художников. Вроде бы ничего нового, но все очень хорошо сделано: антураж на месте (включая экзотическую науку и обскурную историю), двойное дно есть, острота и некоторая душа присутствуют (в смысле «написано с душой»), расставлены правильные метки (Пинчон, например), есть ирония и самоирония. Нет только искры священного безумия, wild abandon, но и почти вся музыка сейчас такая — у нас постмодернизм на дворе или как? Также несколько смущает некоторая доля излишнего самолюбования, но, по правде говоря, это не очень раздражает — у нас еще и культурная экономика внимания, в конце концов. Самый большой минус — нет обалдения перед страницей, не хочется влезть между строк и понять, в чем же волшебство текста. Но волшебства сейчас, наверное, нигде не сыщешь…

Да, Томас Пинчон там — эдакий «макгаффин», в контексте смешной, но особой роли не играет. Больше всего Крис Итон все же — верный наследник Доналда Бартелми.

Бит не стихает

Наш литературный концерт о битниках, с ними и не только

Сегодня немного вернемся к корням — и вспомним т. н. «неизвестную таинственную группу 60-х годов». Историю ее рассказывает вот здесь Артем Липатов, а дорога нам она, в частности, своей песней «Барроуз в Мексике»:

Продолжает тему Эрик Андерсен — прекрасной композицией «Бит-авеню»:

Пока мы смотрели в другую сторону, «Экспериментальная фабрика Вишала» создала прекрасный трек «Единственная правда — музыка», на текст Джека Керуака:

Пока мы ждем продолжения ПСС Керуака, недурно вспомнить, что английская группа «Felt» в 1988 году выпустила пластинку, названную в честь его не самой очевидной повести. Вот она:

А вот название группы «Тонкая белая веревка» Гаю Кайзеру продиктовал Барроуз — у него в «Нагом обеде» так называется вообще-то сперма:

Ну и вот еще литературно-музыкальная композиция от «Les vagues rochers» — Барроуз читает из «Торчка»:

А это дань Жени Любич протобитнику Херманну Хессе и его Степному Волку:

В России вообще, как известно, были и остаются свои битники:

…поэтому вот вам еще один образчик — Раскольников, как известно, тоже слышал музыку революции:

О соответствиях американских битников каким бы то ни было другим вообще можно долго разговаривать и ни к какому единому мнению не прийти, но не провести совсем уж никаких параллелей между той компанией трагических разгильдяев и Силвией Плат, мне кажется, нельзя:

И еще один трогательный трибьют ей заодно:

Ну и раз мы окончательно сдвинулись к поэзии вообще — вот Роберт Данкен, поэт «сан-францисской школы», читает на концерте «The Band» в 1976 году:

А за ним — почти совсем уже пост-битник, Неприостановленный Фрэнк Рейнолдз (напоминаю, действие происходит на рок-концерте):

А продолжает эту поэтическую врезку великий Лоренс Ферлингетти:

Ну а вот этот человек, Кеннет Пэтчен, никогда, в общем, не считал себя битником, но именно он начал читать блюзовые стихи под музыку, сотрудничал с Чарлзом Мингусом и Джоном Кейджем, и без его безумного разнообразного творчества бы не было нескольких последующих поколений поэтов и прозаиков на всем земном шаре:

Вот он же с Джоном Кейджем:

А вот так, напомним, со Стивом Алленом читал Джек Керуак:

И по традиции мы заканчивает широколитературной песенкой — на сей раз о священной глоссолалии. Сегодня у нас все о ней, так уж вышло:

Немного о кирпичах

"Страна возможностей необычайных", Александр Клягин

“Если бы кирпичи делать было выгодно, евреи из Египта не ушли бы”.

Вот еще один раритет от прекрасного н-ского издательства (и опять тираж всего 500 экз.). Записки туриста Приамурского края, по сути, с незначительными экскурсами в Приморье, но все равно крайне занимательно и рекомендуется. Бог весть почему обласкал Клягина Бунин (и немаловажный вопрос, на чем Клягин разбогател - не приамурское ли тут золото приберег он на покупку отеля "Наполеон"? и не финансировал ли классика русской литературы в его преклонные годы?), но книжка написана хорошо. Умилительны даже недовспомненные фамилии владивостокских предпринимателей ("Альбертс", "Сидельский"... кстати, тайна крепости и жизненной силы Скидельского разгадана - женьшень дядя трескал как подорванный до старости). В общем, прекрасная маргиналия для любого краеведа долин и взгорий. Ну и весьма забавны его этнографические, экономические и геополитические рассуждения. Сецессионизм свойственен Сибири и Дальнему Востоку испокон веку.

Записки авантюриста

"Судьба авантюриста. Записки корнета Савина"

Книжка очень рекомендуется всем, хоть и раритет (тираж 500 экз., издана в Новосибирске), потому что это круче любого Казановы и Калиостро. "Сын турецкоподданного" тоже от корнета Савина пошел - первый редактор "12 стульев" Регинин был с ним хорошо знаком. Мне, конечно, интереснее всего было читать про его похождения на ДВ, о которых я знал, из каковых соображений и купил книжку, и там они есть - в изложении Крымова (в Японии) и Юрия Галича (собственно во Владивостоке). Вот только не помню, писал ли кто из владивостокских историков о Савине. А ведь тема преинтереснейшая: баллотируясь на пост министра финансов правительства братьев Меркуловых, он, к примеру, предлагал сделать разменной монетой медные пуговицы с солдатских мундиров. Свои планы захвата Индии тоже во Владивостоке разрабатывал. И читал порнографические лекции о своей жизни. Это не говоря уже про 10 тысяч страниц литературных трудов, которые вполне могли остаться где-то там - Владивосток в начале 1920-х годов был последней крупной остановкой Савина перед Шанхаем и смертью в Гонконге. Так что имейте в виду, искатели литературных сокровищ.

Продолжение саги

"Суета Дулуоза", Джек Керуак

Это роман «про футбол и войну». Понятно, преувеличение и кокетство автора, потому что он еще и про знаменитое убийство Каммерера, и про начала «битников», и про много что другое. Но первая треть — действительно почти исключительно про футбол и стоны о том, как нашего героя недооценивали на поле. Более нелепого идиотизма мне читать, наверное, не доводилось, это действительно, видимо, худшее из им написанного. Но стоит продраться сквозь эту первую треть — и дальше все будет хорошо, а под конец и вовсе прекрасно.

И трогает здесь (ок, даже в первой трети) в первую очередь то, что Керуак (о чем как-то не очень много говорят даже специалисты), и был, и навсегда остался писателем иммигрантским. Его восторг перед Америкой — это восторг чужака, аутсайдера, пришельца. И спорт в его жизни — в значительной мере от того, что «так принято» в чужой стране, что у спортсмена больше шансов выбиться из низов «в люди», срастить себе образование и уважение окружающих, старших и преуспевающих, стать «как все». Так было всегда. И в регистрации этого нехитрого факта — большая ценность этого литературно-исторического документа.

Взгляд из-за грани

"Космологический глаз", Хенри Миллер

Сборник пламенной публицистики — чем пламенней она, тем лучше. Единственный недостаток — понадергано из разных мест. Но запальчивая риторика Хенри Миллера очень увлекает, и не могу сказать, что не разделяю его взгляда на многое даже теперь, спустя 80 лет. Он в своих текстах об Америке, в частности, — как дон Артуро с его «намерением оскорбить». Иногда Миллер — брюзга и зануда, но даже grumpy old man-ом он искренен, и это отнюдь не поза.

А вот небольшим открытием для меня стал здесь Миллер-кинозритель, -критик и -писатель. Он убежден, что все лучшее снято до 30-х годов, дальше было только хуже (за редкими исключениями, например — Бунюэль). Опять же, хорошо, что он не дожил до многих образцов кинематографа нынешнего времени, которым лучше бы и на свет не рождаться. А кинематографичность его зрения — от сюрреалистов и того же Бунюэля. После же — становится ясно, кому обязан своими текстами Барроуз (среди прочего).

Ну и очень любопытный текст про Х.Д. Лоренса, в котором речь идет только о Прусте и Джойсе. По нему, как раз, очень хорошо видно, насколько сам ХМ принадлежит XIX веку, насколько он традиционен и квадратен. Джойса он замеряет лекалами прошлого — и оттого не понимает, что Джойс весь про будущее, не видит, насколько Джойс опережает свое время (а речь идет о 30-х годах, когда "Финнеганы" еще не дописаны и называются «Работой в работе»). Это не глупость, как у многих критиков Джойса того времени, — это тотальное биологическое несхождение видов. Джойс, писавший общечеловеские романы ("Улисс" — для ХХ века, "Финнеганов" — для далекого будущего), не виден из прошлого, ни в деталях, ни в целом — его следует читать по прошествии времени, даже XXI век еще не вполне готов к Финнеганам. А тут какие-то традиционные ветхие замеры: Пруст-то им соответствует идеально, но Пруст не писал романов в ноосферу. Вот и Миллер, несмотря на всю свою «революционность», иконоборчество, подрыв викторианской этики и прочего (и несомненную свою честность в этом) попался в эту ловушку. Его оценка Джойса читается как хмыканье питекантропа с «айфоном» в руке.

Вообще тема общечеловеческих и вневременных писателей и их проверки временем вполне занимательна, но об этом как-нибудь в следующий раз.

Концерт из чужих окон

Отголоски литературы

Сегодня у нас будет перипатетический концерт. Вот представляете себе то время, когда модно было выставлять в окно колонки и включать любимую музыку — погромче, чтобы весь квартал тоже насладился. Тогда можно было ходить по меломанским районам и слушать, не запариваясь составлять свои плейлисты и микстейпы (правда, тогда и слов таких-то не было). Так поступим и мы сегодня. Не потому что нам лень, а исключительно разнообразия для. Итак:

Вот Лев Ганкин слушает литературного Дэвида Боуи.

А в другом окне у него же играет литературная Кейт Буш.

В окне у Марии Нестеренко все очень серьезно — там играет классика.

В окне у Егора Михайлова — практически сплошной Толкин.

У Александра Беляева — свой литературный концерт, крайне занимательный. Все эти люди не ленятся также рассказывать истории о песнях и других произведениях.

Но самый любимый и продолжительный играет из окон Кристиана Хэнгги — он собрал плейлист по всем романам Томаса Пинчона, там шесть страниц, наслаждайтесь.

Такой же плейлист существует и по романам Харуки Мураками. Это не говоря о музыке из его личной джазовой коллекции.

И вот в этом оживленном жилом районе, где из каждого дома и окна играет литературная музыка, мы натыкаемся на книжный магазин — он, конечно, тоже особенный, потому что в нем играет свой собственный оркестр. Мы уже с ним встречались — это «The Bookshop Band», у них все песни о литературе. Авторы с ними тоже выступают - например, сам Луи де Берньер играет на мандолине капитана Корелли, ну где вы еще такое увидите:

И по традиции закончим нашу прогулку одной из самых литературных групп на свете — конечно, «Авторами». С песней про… нет, не китайскую булочную — про книжный магазин, разумеется. Хоть и государственный:

По-моему, неплохо погуляли — попинали опавшую листву. А теперь — за чтение! С вами бродил Голос Омара.

Об эпистемологии и марионетках

"Лабиринт мечтающих книг", Вальтер Мёрс

«Эпистемология и марионетки несовместимы». Ха! Еще как совместимы.

Продолжение незамутненного библиофильского восторга — сказка о книгах, писателях, издателях, читателях, особо всем книжном и околокнижном, а заодно вполне ехидная пародия на литературный, художественный и книгоиздательский мир. Бесценно, потому что фантазия Мёрса поистине безгранична, и многие прочие авторы-рассказчики из нынешних в сравнении — просто школьники, ковыряющие в коллективном носу.

Единственный облом — это первая книга дилогии, а то и многологии. Весь экшн будет явно дальше, а «Лабиринт» заканчивается клиффхэнгером и на самом интересном месте. Эту книжку автор, похоже, еще даже не написал. Разыгрывает гамбит Клайва Баркера, не иначе.

Да, ну и не забываем, что на англо не переведена еще вторая книга Замонийского цикла. На русском три жалкие книжки (из них только две из цикла) существуют в версиях, сделанных какими-то равнодушными ремесленниками, рекомендовать не могу. Читайте лучше оригинал или английские переводы гениального Джона Браунджона. С выходом этой я не уверен, что подход изменился, см. в очередной раз искаженную фамилию автора.

Пистолет у виска читателя

"Джей-Ар", Уильям Гэддис

Легко понять, что после прощания с ХIХ веком в «Узнаваниях/Распознаваниях» методами модернистского романа, разборкам с веком ХХ-м придется подобрать какую-то другую методику. Оттуда сложно было двигаться куда-то дальше экспоненциально, необходимо что-то иное. Но Гэддис пошел по пути еще большего дробления и членения смыслов, к фрагментации и фрактализации. Поэтому «Джей-Ар» — это уже не Босх, как рисовал нам автор в первом романе, не многофигурное полотно, перерастающее в комикс, но остающееся в одном пространстве холста, а огромный коллаж Раушенберга, склеенный в стрип, который местами закручивается лентой Мёбиуса… Я понятно? Мне кажется, да, ключ к Гэддису — в живописи, не знаю, исследовал кто-то эту тему или нет. Но неистовый и лихорадочный темп диалогов — не для всякого читателя, это правда. Автор часто бредит в горячке, как и его персонажи, как их прототипы и само время, с которым Гэддис разбирается. Все это излагается неаттрибутированными диалогами.

А второй такой же пистолет у читательского виска - его роман "A Frolic of His Own".

О единстве формы и содержания

"'А' упало, 'Б' пропало... Занимательная история опечаток", Дмитрий Шерих

Книжка пустяковая, компилятивная, небрежная и развлекательная — собрание анекдотов про опечатки, не претендующее на глубину и рассчитанное на «широкого читателя». В случае с Джойсом не упомянута даже его судьбоносная опечатка в названии "Finnegans Wake", а уж куда анекдотичнее, трагичнее и показательнее, казалось бы. И, в том же случае Джойса – да, автор сделал это! – черным по белому в книжке написано «выдающийся шотландец Джеймс Джойс». Есть и другие опечатки, куда ж без них. В общем, сплошное верхоглядство. Зато изобильно представлены советские опечатки во всяких многотиражках и детальная полемика марксистских графоманов Аксельрод и Богданова. Это вот зачем, я вас спрашиваю? Но занятно и местами весело, это правда, так что не будем судить автора слишком сильно. Он попугай на жердочке, предназначен для нашего увеселия.

А особенно душеполезна книжка теперь, когда верифицируемой реальности попросту не существует. Особенно политической. Страницы о подтасовке результатов голосования в «Правде» при борьбе сталинистов и троцкистов, которые автор числит по классу «намеренных опечаток», читаются как сводка с нынешних выборных полей — только сто лет назад марксисты делали это изящнее. Нынешней сволочи до них далековато.

И, наконец, утешительнее всего была приведенная цитата из Дмитрия Писарева: «Иные критики придираются к шрифту и опечаткам по неспособности к более серьезной умственной деятельности». Актуально как никогда.

А не то, что вы подумали

"Американский хипстер", Хилэри Холадей

Очень бережная и даже трепетная биография человека, без которого бы не случилось битников. И это не преувеличение, потому что значение Херберта Ханке, больше известного под именами десятка персонажей у Керуака, Барроуза и Джона Клеллона Хоумза, переоценить трудно. У битников, как известно был битый ангел — Нил Кэссади, — но был и битый призрак: вор, жулик, полинаркоман-рецидивист, бисексуал и великий артист разговорного жанра. Ну и писатель, конечно. Это и был Ханке, который ввел молодежь (Гинзберга, Керуака и Барроуза) в мир альтернативной низовой культуры. Не было в ХХ века другого человека, который вдохновил бы собой целую литературу в одно рыло.

Пить, курить, ебаться и пользоваться наркотиками наш герой начал примерно одновременно — лет в восемь. Разговаривать — гораздо раньше. Дожил до 81. Убили его не наркотики — он просто устал, судя по всему. Достоинства при этом не потерял. Один из плюсов этой биографии — она и не пытается лишить Ханке достоинства, хотя сделать это довольно просто, учитывая количество неоднозначных фактов в его жизни.

А другие плюсы вот: зарождение битого поколения показано в контексте — до и после. Поначалу это увлекательное путешествие по неизвестным или малохоженным районам американской перпендикулярной культуры — например, художественно-анархистская тусовка Чикаго в конце 20-х годов, связь позднейшего андерграунда не только с маргинально-уголовной, но и с карнавально-фриковой субкультурой. Клочки паззла собираются в цельную картинку. Ханке был истинным битником и эпитомальным хипстером (да, нам объясняют, что это такое — известные ныне писатели к этому отношения не имеют, они тогда если не пешком под стол ходили, то гуляли по 42-й улице, как на экскурсии, а не жили там; про нынешнюю молодежь даже говорить не стоит. Норман Мейлер понятие хипстерства проституировал) — и было это в конце 20-х — 30-х годах, а не тогда, когда мы все привыкли думать.

Напомню, что действие практически всех главных бит-романов происходит сразу после 2-й мировой — в середине и второй половине 1940-х. Подлинный расцвет битничества пришелся на 30-е, времена Великой депрессии, и большинство тех городских бродяг, сезонников, уличных бомжей, воров и грабителей, кто имеет полное право называться битниками и хипстерами, остались невоспетыми и неупомянутыми — Ханке тут исключение. Удивительная параллель здесь в том, что единственным подлинным битником в русской литературе, наверное, может считаться Веничка Ерофеев. Потому что его определяет то же самое - он живет за краем квадратного мира из тяги к внутренней свободе. Пьет из стремления к трансцендентности. Далее может последовать монолог произвольной длины на тему "Жить недолго, но ярко и оставить по себе симпатичный труп", но не станем - к тому же Ханке этот тезис своею жизнью опроверг.

Потому что после череды исторических встреч насельника улиц Ханке и творческой молодежи в 40-х годах нам рассказывают, о том, как умерло «движение», как его пытались оживить, как из этого, конечно же, ничего не получилось, невзирая на шум вокруг и не выходящие из печати книжки. И это самая грустная часть истории — жизнь после. А дело просто в том, что молодость прошла, только и всего.

Ловкий автор

Две книги Романа Шмаракова

"Овидий в изгнании" - восхитительный филологический капустник, многослойная карнавальная матрешка и нескончаемые американские горки с фейерверками и кордебалетом. Читательская реакция - от хохота в голос, от которого в зобу дыханье спирает, до испанского стыда за шуточки автора, от которых весело примерно только ему. Но очень развлекает - даже не столько как угадайка культурных кодов и реалий, сколько извивами сожетов и монтажом приемов, флэнн-о-брайеновским абсурдом и архетипической авторской невозмутимостью. Особенно при дефиците подлинного смешного на русском языке "Овидий" совершенно бесценен.

"Под буковым кровом" - коллекция виньеток вполне декоративных, упражнение автора в стиле. Хотя эпохи и страны показаны нам разные, написано все несколько монотонно в этой кучерявости, как мне показалось. Но автор умеет много чего со словом. Отчасти напоминает чудесные рассказы Гая Давенпорта - но не так глубоко - и короткую прозу Рикки Дюкорне - но не так скандалезно. Развлекательно и рекомендуемо.

Немного нуль-родины в песнях и танцах

Литературный концерт об Ирландии

Это, понятно, не исчерпывающий обзор, потому что другой настолько литературоцентричной страны еще надо поискать. Здесь у нас будет то, чего не было раньше, и чего не будет потом (а потом еще будет).

Ну а начнем мы с маленькой экранизации «Поющих Лазаря» Флэнна О’Брайена, созданной в городке Страбане:

Название этого маленького романа — вообще тема плодотворная, и русская версия его все-таки — нежданный подарок судьбы для музыкантов. Вот паб-группа «Поющие Лазаря»:

Есть и такая песня — и не одна. Вот радикальная:

Вот не такая радикальная — но все о том же, о «бедном рте»:

Это кавер на классическую и любимую песню Берта Янша — вот и она:

Бессмертный роман ирландского писателя Брэма Стокера о бессмертном персонаже тоже обрел свое воплощение в музыке:

А Карла Бруни спела Йейтса — и она была не одна такая:

Этот шотландско-ирландский коллектив (из любимых) тоже пел Йейтса, и не раз:

Лорина Маккеннит тоже пела это стихотворение:

Есть и хоровое исполнение, академическая версия Эрика Уитэйкера:

А вот камерное исполнение того же стихотворения:

Но мы отвелклись и вернемся к «Водоносам» — вот еще одно стихотворение Йейтса, «Любовь и смерть» (которые всегда вдвоем, как известно):

Майк Скотт 20 лет трудился над концептуальным альбомом «Свидание с мистером Йейтсом», в котором положил на музыку сколько-то его стихов. Пластинка вышла в 2011 году. Вот он целиком, наслаждайтесь:

А вот в этой их знаменитой песне спрятаны цитаты как из Йейтса, так и из Джойса:

Но продолжать можно примерно бесконечно, а наш сегодняшний концерт мы завершим песню о писателях вообще — вернее о техниках писательского мастерства:

Нам, впрочем, это заболевание не грозит — по крайней мере, еще очень долго. Не отключайтесь от Голоса Омара.

Русские идут

"Наши за границей", Николай Лейкин

Из всей серии я читал эти три, чего и вам желаю. Пара отвратительных идиотов ездит по Европе. Само по себе это совершенно не смешно, потому что за минувшие сто с лишним лет европейская цивилизация и Бэдекёр-ленд почти не изменились, русские туристы про сути и в массе своей - тоже. Лейкина надо переводить на всем мыслимые языки и продавать в странах, куда ездят русские, ради образования и просвещения местного населения.

Во второй книжке наших героев опять двое и едут они в другую сторону. Это по-прежнему те же тупые и недалекие ксенофобы и антисемиты, муж к тому же - мизогинист, жена - глупая овца. Их интересует лишь то, что можно сожрать и выпить, предпочтительно - русского происхождения и в больших количествах. Поскольку это не карикатура, а типически выведенные русские, по-прежнему совершенно не смешно. Забавнее те, кто встречается им в пути, вроде болгарского прокурора или американско-еврейского турка-фиксера, но этого недостаточно, чтобы считать книженцию юмором. А педагогический пафос автора пропал втуне, потому что и через сто с лишним лет русские туристы, как говорилось выше, остались точно такими же в массе своей. Стоит оказаться в местах их массового скопления, и вы убедитесь сами.

Третья книжка. Три отвратительных идиота... все прочее см. выше. На дворе 21-й век, а за окном все то же.

Что там за личиной?

"Сокрытые лица", Сальвадор Дали

Очень традиционный, куртуазно-мовистский, буквально по канону написанный "истинный роман" середины прошлого века - уже тогда стилистический устаревший, ибо слишком уж живописен и курчав от кружев. Но если к нему подойти беспристрастно и присмотреться, обнаружится второе дно (и не одно) - вполне согласно названию. Чтобы избежать спойлеров, скажу только, что в нем есть и евгеника, и алхимия, и конспирология, и криптоистория, и паранойя. То, что от нас скрыл Хемингуэй, происходит в закулисье Пинчона. Так что это вполне честная попытка создания "энциклопедического романа", отталкиваясь от традиции романописания XVIII-XIX веков - а насколько она удалась, вопрос отдельный. Сам же по себе текст настолько архетипичен, что хоть в средней школе изучай.

Совсем иные глаза

"Иными глазами (Очерки шанхайской жизни)", Наталия Ильина

Крайне любопытный осколок маньчжурской литературной атлантиды - того, собственно, что уже происходило практически на излете эмиграции. Чемоданное настроение автора чувствуется: без "родины", сколь угодно превратно понимаемой, никуда, а тут все обрыдло. Через год после выхода этой книжки Ильина "репатриируется". Здесь очень хорошо чувствуются две вещи: вполне изгойский кураж, я бы решил, свойственный многим художникам "дальневосточной ветви" (все равно как и куда, главное - поперек главного русла, вопреки традиции и канону); и непреходящая трагедия продажного пера.

Дополнительное чтение - интервью сестры.

Фантазии какого-то Фарятьева

"Человек, который убил Гитлера", Рут Ландсхоф-Йорк, Дин С. Дженнингз, Дэвид Малколмсон

Образец параноидальной прозы первой половины прошлого века. Сама история книжки крайне занимательна - особенно тем, что практически неизвестна, а про историю этого перевода известно еще меньше, т.е. практически ничего. Он интуитивен и в силу этого обаятелен, как многие работы того периода, но прелесть его, разумеется, не в этом, а в красоте самого деянья.

Образец параноидальной прозы первой половины прошлого века. Сама история книжки крайне занимательна - особенно тем, что практически неизвестна, а про историю этого перевода известно еще меньше, т.е. практически ничего. Он интуитивен и в силу этого обаятелен, как многие работы того периода, но прелесть его, разумеется, не в этом, а в красоте самого деянья.

История вопроса вкратце излагалась в "Букнике", за мелким вычетом - основной автор, Дин Дженнингз, вполне известен. Малколмсон был литературным критиком из Санта-Моники, который и придумал написать эту повесть на материале личных впечатлений Рут Ландсхофф, бывшей графини Йорк. Анонимность, как мы видим, долго не продержалась, чего не скажешь об истории "шанхайского" перевода. Наталия Ильина? Она уже тогда была настроена вполне просоветски, ну уж во всяком случае - антифашистски, у нее была прикормленная типография, и она подвизалась в литературе. В общем, еще одна книжка ХХ века, которая вызывает больше вопросов, чем предлагаент ответов.

Крупные формы

Литературный концерт о, собственно, крупных формах

И начнем мы его с замечательного проекта английского блюзового гитариста Майка Купера, который называется «Песни духа»:

Если не очень понятно, то вот что он делает: вдохновившись Уильямом Барроузом и Брайоном Гайсиным, он насобирал слов (разных) из «Радуги тяготения» и «V.» Томаса Пинчона — и вот что у него получилось. Чем не песни духа?

А вот это — проект композитора Гийома Кошар-Лемуана, вдохновленный «Сагой о живых кораблях» Робин Хобб, практически звуковая дорожка к еще не снятому фильму:

Другая крупная форма — понятно, концептуальный альбом сиречь сюита. «Tangerine Dream», «Ангел Западного окна» по Майринку:

«Лайбах» не так давно выпустил еще одну концептуальную работу — «Так говорил Заратустра», известно, кто автор. Вот как это выглядит:

Вот еще один амбициозный проект — лос-анжелесская «опера на колесах» «Игра в классики», тоже известно чем вдохновленная. Из этой нарезки, в общем, можно понять, как у них там все устроено:

Еще один композитор, работающий в крупных форматах, — Кристофер Черроне, он написал оперу «Невидимые города» по Итало Кальвино:

А другая его работа тоже насквозь литературна — она создана по мотивам «Лота 49» Томаса Пинчона — ее можно найти здесь, вместе с другими безумными работами.

Еще одна новинка сезона — опера «На маяк» по Вирджинии Вулф. Она не первая — лет десять назад была и другая опера по этому роману, но, судя по всему, неудачная. Как бы то ни было, никаких осязаемых следов обеих нам отыскать не удалось, поэтому можно насладиться вот таким трибьютом этому роману, созданным композитором Нилуфаром Нурбахшем:

Но самое любимое масштабное произведение сегодня у нас — опера известного Дэймона Олбарна по мотивам «Алисы в Стране чудес»:

Ну и вот примечательное: Билли Коргэн (тоже известный) вдохновился «Сиддхартхой» Херманна Хессе на 8-часовой джем. Выглядело это так:

Ну и в заключение, по традиции, — общелитературная песенка. О глоссолалии:

Не забывайте читать книжки и говорить на языках. С вами был Голос Омара.

О настоящей жизни

"Дни в Романовке", ред. Нина Керчелаева

Бесценный альбом (с адским, правда, макетом), выпущенный в программе "Первая публикация": здесь уникальный изобразительный ряд дополняется сотканным из разных голосов повествованием о "народной" и ненасильственной колонизации Маньчжурии еще в середине ХХ века. Староверы - это такая капсула времени, и легко понять музейных работников, которые истово собирают все, с ними связанное. Сама история этих фотоматериалов - довольно показательный случай возможности сосуществования "колонизуемых" с "колонизаторами" (колонизуемым китайцам слова, правда не дали, но вторая волна колонизации - японцы - училась у первой - староверов). Впрочем, вся эта идиллия закончилась с приходом советской власти и рассветом красного Китая, которому все было похуй. Дополнительный бонус - необработанные цитаты из воспоминаний, изложенных таким языком, что ни одному столичному писателю этот диалект не эмулировать.

Шпионские страсти

"Россия на Тихом океане и Сибирская железная дорога", Зеноне Вольпичелли

Вольпичелли, он же "Владимир" - очень хороший популяризатор и талантливый компилятор, а кроме того, предполагается, - английский шпион. Начинается его отчет с довольно краткого и вполне в силу этой краткости бестолкового очерка истории государства Российского, продолжается более подробной историей освоения/колонизации Сибири и Дальнего Востока, в котором, по традиции, особо отмечается и роли отдельных личностей (среди которых первое место занимает, конечно, Муравьев-Амурский) и приводятся разные забавности и технические подробности: например, что в конце XIX века в Сибири особого устройста речные паромы называли "самолетами"; или история о проекте 1857 года проложить линию конки от Москвы до Тихого океана (ну а что - угля в Сибири добывается мало, а лошадей - 40 000). Заканчивается книга экономическим очерком, обосновывающим необходимость Транссиба (еще не достроенного в момент написания этого сочинения) и политологическим трактатом, обрисовывающим ситуацию на ДВ перед грядущей Русско-японской войной. Рекомендуется как внятный исторический артефакт.

В погоне за миражом

"Катаев. Погоня за вечной весной", Сергей Шаргунов

Решил побыть со своим народом (тм) и прочесть. Сразу скажу — не пожалел. Кто такой Шаргунов, я не очень знаю, и ничего у него больше не читал, но Катаева он любит, это видно — и в этом один из плюсов книги. Написано все с тем градусом повествовательного раздрызга, который, видимо, призван эмулировать «мовизм» самого Катаева. Поэтому в результате получился отнюдь не «гомогенный плоский нарратив» (опять же, тм), что отдельно приятно, а некая мозаика мнений, голосов, опять мнений, отрывков, фактов, фактоидов и прочего набрызга, из которого фигура собственно Катаева то ли проступает, то ли нет. Сам голос биографа в книге сведен к минимуму необходимых обобщений (их немного, и потому они бросаются в глаза), но, в общем, не толкований, что тоже вполне достойно само по себе, а привычного нам с детства связного повествования не монтируется. И это тоже хорошо — читателю остается пространство для дыхания и мозгового маневра.

Исходно понятно, что в таких биографиях, написанных потомками сильно после рассматриваемой эпохи, неизбежно происходит некоторая пересборка культурного кода. С одной стороны Шаргунову поэтому следует отдать должное: по кромке времен он прошел вполне изящно, старался быть объективным, а сам не выпячивался. Но сам материал тут таков, что удержаться в рамках приличий довольно затруднительно, это я тоже понимаю. История жизни талантливого советского приспособленца от литературы, написанная по зову, что называется, сердца, — это смесь, которую в неожиданных местах может рвать на части. Любой современный взгляд на былую эпоху, тем паче такую непростую, — он, в силу необходимости, будет бросаться через стекло, а вот видны ли на этом стекле мазки жирных пальцев — вопрос отдельный.

Тут их немного, но они видны. С Вирабовым и его био Вознесенского несколько лет назад случай был вообще шизофренический. Шаргунов же только скатывается до легких набросов на «украинский национализм». С одной стороны понятно — «одесская школа» стала заметным явлением советской литературы, без своих социо-национально-культурных свар там дело не могло обойтись, но в нынешнем контексте они видны как вполне конъюнктурные. В другое время — нет, а сейчас — да. И автор, вместо того, чтобы до конца держаться хотя бы линии «пролетарского интернационализма», выдвигать на первый план «единую многонациональную общность» и т.д., «принимает стороны» и как-то «не одобряет», это видно. Чем только поддерживает отвратительную имперскую доминанту подлинно сталинского мышления, которая у нас, как видно, сейчас в тренде. Иначе, чем услужливым вилянием позвоночника в угоду текущей доктрине, выглядеть такое поведение не может. Повторю, такого — немного, но оно — есть.

Другой оттеночек «социального заказа» (ведь «жить в обществе и быть свободным» и т.д., как мы отлично усвоили, «нельзя»): Катаев явно оправдывается автором как «центрист» и «государственник» (ну и «патриот», понятно… вылезла сейчас у меня фройдова описка — «парториот»). Тем самым блядство и подлость, приспособленчество и двурушничество фигуры как-то уравниваются в правах с тем ценным и хорошим, что эта фигура внесла в хронотоп (пусть этого хорошего и немало). Автор, похоже, удобно забывает другой хрестоматийный тезис: настоящий честный художник — он всегда против власти. Он «сам по себе», да — с этим у Катаева явно было все в порядке, — но еще и противостоит силе, которая на него давит просто потому, что может, потому что, будучи силой, вынуждена укреплять себя и силами другого порядка, творческими. Лично Катаева, верно служившему режиму, допустим, даже вопреки собственным «белогвардейским» убеждениям, оправдывать, конечно, не нужно, как не стоит его и осуждать, но вот оправдывать альянс художника и власти вообще — это конъюнктура и блядство, сколь бы при этом талантлив или субъективно любим художник не был. Как раз такое, по-моему, и невозможно простить.

Несомненно и то, что Катаев во всей своей противоречивости — лучший символ той отвратительной государственно-художественной помойки, которая у нас известна под названием «советская литература». Уж точно — один из самых наглядных (как тот же Вознесенский). А вопросы языка, стиля, его заходы на модернизм, «европейскость» антуража и реквизита (недоступных, как мы помним, подавляющему большинству его верных читателей и преданных поклонников) — это все так, вишенка на тортике. Чтобы при чтении так не тошнило.

постскриптум: vladivostok connection

Сам одесский хронотоп в гражданскую войну имеет немало общего с владивостокским (только культурная жизнь была богаче и разнообразнее – в силу большей близости к столицам империи, легче было драпать от красных), Но этим – и дружбой с Мандельштамом – не исчерпывается связь Катаева с родным городом. Был еще “красный поп” и звезда оперы Василий Островидов, который с конца XIX века по 1914 год служил в Кафедральном соборе Владивостока и был председателем местного отделения Союза Михаила Архангела (это черносотенцы, мои маленькие друзья; сам Катаев, кстати, в детстве был и черносотенцем, и юдофобом, если вы не заметили), но впоследствии, как и наш герой, перекрасился. Вместе с “красным попом” впоследствии Катаева чуть не шлепнули зеленые (т.е. попа-то они шлепнули, а Катаев удрал). Так что вот еще одна тема для местных краеведов и патриотов малой родины. Но меня разве кто слушает?

Изгойские хроники 3

"Поэзия и мистика", Колин Уилсон

По завершении последней книжки в этом заходе отчего стало понятно, до чего вообще философия и художественное высказывание «сердитых молодых людей» устарели и провинциальны. Казалось-то это всегда, еще с университетского курса по зарубежной литературе, но тогда мнение мое было скорее интуитивным, а тут — конкретное подтверждение. Автор всеми своими ластами, правда, отпихивается от принадлежности к «течению», но ничего не поделаешь — оно его все равно уже утащило с собой. Поиски «сильной личности», «нового героя» — до чего они сейчас выглядят наивными и напыщенными. Даже стремление к свободе, личностному росту и совершенству — те же битники, английским изводом которых вроде как были СМЛ, те же Барроуз или Буковски, которые уж точно ни к какому «движению» не примыкали, — насколько у них этот вектор обозначен убедительнее и художественно целостнее, не говоря про достоверность. Да, мы делаем поправку на время, но не может сделать ее на географию: Англия в середине ХХ века была далеким клочком суши на этой карте, которого ветра эпохи не коснулись. Либо тщательно обогнули. Нет в СМЛ подлинной свободы и простора — некуда им податься со своего острова.

Потому-то этот очерк, написанный по заказу Ферлингетти для его издательства «Городские огни», и выглядит диковинным экспонатом в издательском портфеле. О поэзии и мистике в нем, на самом деле, тоже не очень много сказано.

А вокруг — имена, имена…

Наш традиционный литературный концерт

Самое время вернуться к литературным именам — давно мы не обращали на них внимания. Вот некоторые не самые очевидные. Например, прекрасная ванкуверская команда «альтернативного кантри» своим названием взяла роман Кормака Маккарти «Кровавый меридиан» (1985):

В «альтернативном кантри» вообще ребята начитанные. Эти черти из Нью-Орлинза перечитали Стивена Кинга (роман 1987 года):

«Томминокеры», кстати, вообще популярная концепция у хард-рокеров, что не удивительно. Вот еще два примера проникновения их в музыку:

А вот и первоисточник:

Но мы отвлеклись, как это с нами обычно случается. В такой удивительной разновидности музыкальной продукции, как «христианский рок», люди, оказываются, читают массовую литературу (а не только библию). Вот группа «Дьявол носит “Прада”» (по роману Лорен Уайзбергер 2003 года):

Но вернемся к нетленному (нет, мы сами не поклонники «христо-рока», как легко догадаться). Ска и панк нам гораздо ближе — особенно если они читают Джозефа Хеллера:

А вот и маловероятное сочетание — поэма Хенри Уодсуорта Лонгфеллоу «Крушение “Вечерней звезды»” стала названием симпатичной ирландской команды, играющей дум-дрон-метал:

И эта идея, опять же прижилась и не нова: в честь этой поэмы свои песни называли и Джордж Харрисон, и «Проукэл Харум»:

(Тут хотелось бы поставить сноску о наличии во вселенной коллектива под названием «Харе Джорджесон», которую ее тоже поют:)

Конец сноски. Да, я узнал об этом недавно и считаю своим долгом поделиться этим знанием с миром. А вот этот коллектив знают все, потому что в нем пела великая Дженис. С их названием все просто, хотя не все фиксируют в нем присутствие Джорджа Оруэлла (а он там есть!):

Еще один след Оруэлла — в «Министерстве любви», само собой:

Оно же присутствует у «Эвритмики» в их насквозь литературном трибьюте Оруэллу:

А вот эти очень литературоцентричные люди взяли своим названием фамилию крайне маловероятную для музыки:

И еще одно невероятное сочетание, возможное только в век постмодернизма. «Подразделение радости» взято из романа Ка-Цетника «Дом кукол», а вот откуда там «мертвые души» — не очень понятно. Хотя песенку можно слушать и как иллюстрацию к Гоголю:

И последнее, совсем неочевидное заимствование. «Мой химический роман» — прямое включение Ирвина Уэлша и его книги об экстази:

Вот на этой, как говорится, оптимистической ноте переходим к заключительному номеру нашей сегодняшней программы. Сегодня это будет «Танцующий крыжовник» из Владивостока с песней о любви — но нет, не к чтению на сей раз. И даже не о любви к книгам. А о любви книг — к переплетчикам.

У вас в ушах по традиции звучал Голос Омара. Книги навсегда!

Крутим фонарики

«Ленин: пантократор солнечных пылинок», Лев Данилкин

Здорово это Данилкин придумал — хочешь не хочешь, а в год 100-летия октябрьского переворота прочтешь, а то и на премию какую номинируешь. Пересборка культурного кода здесь у него идет вовсю — для «нового поколения», как он сам прикрывается в конце, с применением узнаваемых обломков тэгов, не очень тонкого пикселирования и иконописи, как на обложке. Так что никого особо не обманули — это, конечно, не биография, а квест лично автора, фанфик такой.

Написано бойко, местами — плохо, местами забавно и познавательно, местами прямо-таки смешно (не гонзо-журналистика, конечно, но наследие стиля Лукича присутствует, как присутствует оно в культурной журналистике, например, С. Г. Гурьева, чьими полноправными наследниками можно считать все данилкинское поколение «младотурков»). Автор — явный левак (это чувствуется, даже не зная о нем ничего), шутник и фигляр, неким манером старающийся не столько оживить фигуру вождя пролетариата (уж чего ее оживлять — она и теперь живее всех живых, как известно), сколько оправдать саму идею революции. С прибаутками и анекдотами, корча рожи и показывая фокусы, что служит добротным эдьютейнментом, добавляет книге развлекательной ценности, с тетрисом из аналогий, сравнений, сопоставлений, понятным нашему современнику в 10-х годах. Не он первый, понятно, не он и последний (хотя некоторый флер настающих «последних времен» здесь чувствуется) — и его ЖЗЛ-ка устареет, не успеет закончиться это десятилетие. Такой вот ревизионист, бойко владеющий пером журнального писаки, — и уж во всяком случае это вполне конгруэнтно самой описываемой фигуре, ритору и демагогу с характерным ленинским прищуром и с поправкой на фильтры Инстаграма. И это в данном случае — не комплимент.

Про википедичность знания автора, трудолюбиво и усидчиво растянутого почти на 800 страниц, нагляднее всего говорит чепуха про т. н. «заговор послов» и Большую игру — оно ничем особенным не отличается от общего знания (прямо скажем — неверного) и «партийной линии», даже не систематизировано никаким иным способом. Но то, что Данилкин не особо отходит от этой самой генеральной линии, привычной нам, становится отдельно понятно под конец, когда задаешься вопросом: а что же нам все-таки рассказали? И понимаешь, что все это вполне укладывается в «Краткий курс истории КПСС», включая даже «революционную» догадку о том, что «политическое завещание» Ленина наполовину сфальсифицировано Крупской. Да ладно — нам примерно это же рассказывали еще чуть ли не на уроках истории.

В общем, получилась эдакая глянцеватая версия поп-истории, поскольку к понимаю фигуры и эпохи текст этот мало что добавляет (разве что пару-другую анекдотов, закопанных в недра чьих-нибудь воспоминаний, да пару-другую параллелей с нынешним строем — прямым, как мы видим, наследником предшествовавших строёв). Один из фокусов автора, например, — фигура умолчания, что при такой раздрызганной, псевдопостмодернистской манере изложения проделать вполне легко (даже следить за руками особенно не приходится). Вот автор сообщает, что в марксизме Ленин нашел «сугубо научное» объяснение примерно всего. Сугубая же научность марксизма не подтверждается ни единым словом — да, мы прекрасно знаем, что марксизм действительно претендует на «всеобщую теорию всего» и уподобляется пресловутому дышлу — куда повернешь, туда и поедет. Сам же Ленин нас этому учил — а вот с его «научностью» неувязочка, как и с научностью любой, в принципе, философской теории. Нам ли не знать. Учение Маркса известно почему всесильно. И этот софизм нашим автором принимается как аксиома, а если вы скажете, что в задачи автора не входило так подробно разбирать основы марксизма, я вас отправлю к соответствующим страницам, где Данилкин до тошноты дотошен в том, что касается, например, другого -изма — махизма.

Нет, популяризатор-то он неплохой на своем уровне, да и чувствуется, насколько весело ему самому было в этом копаться (а если это иллюзия, то как раз она автору вполне удалась). Весельем этим читателя он вполне способен заразить (недаром книжка заканчивается своей последней строкой, чур не подглядывать — это не спортивно) — вся революция и подготовка к ней у него выглядят эдаким опасным приключением, в духе советской беллетристики про каких-нибудь Камо или Баумана.

И тут я как читатель об двух, что называется, умах. С одной стороны, тем, кому марксизм со всей своей диалектикой в зубах навязли с детства, дают разлечься за счет школьно-университетской программы. Это, наверное, неплохо — и уж, конечно, ощущается странновато. С другой стороны, разумеется, «не-забудем-не-простим» и все вот это вот, но Данилкин, как бы мы к этому ни относились, по-прежнему осуществляет старый марксистский принцип, подтверждением чему тоже служит последняя строка: «Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым». Ведь, если вдуматься, только так и можно избыть в себе свинцовые мерзости нашей истории (и школьной программы). Так что, как ни верти, а выходит как-то правильно. Такое вот дышло.

Один из пунктов респекта и уважухи автору: последовательное (хоть и фрагментарное, вполне верхоглядское, по реперным точкам) изложение генезиса идей. Нам вдалбливали основы, отталкиваясь от fait accompli (в 70-80-х ничто, как говорится, не предвещало): революция свершилась и у нас сейчас все хорошо, вся власть у советов, жить стало лучше и гораздо веселей, стало быть, у Лукича был в голове гениальный генеральный план, только всякие гады ему мешали. Данилкин же как может показывает, что это не так — плана, в общем, не было (кроме «универсальной теории всего», допустим), а точек бифуркации и зрения в происходившем было столько, что потеряться на сквозняках истории — как нефиг делать, и наш бронепоезд (тм) в любой момент мог пойти по совершенно другим рельсам. Или оказаться не нашим бронепоездом. Или вообще не бронепоездом. И вот в такой последовательности изложения таки больше, как мне видится, правды, чем в любых курсах истории КПСС. Такова, насколько я понимаю, и была задача стряхивания с ПСС пыли веков.

Хотя и Данилкина, как видно, оправдание революции подводит к легитимизации советского строя как неизбежности. Ленин у него сам служит этой данности, а ничто не может быть дальше от исторической истины, чем этот тезис — особенно в регионах и на национальных окраинах, в колониях. Представлять историю исключительно как череду узлов би- или полифуркации, конечно, наивно, хотя и для автора, и для его героя последующие события, по большей части, служат подтверждением «правильности» ленинской мысли в каждый момент времени (несмотря на глухие обмолвки в духе: да, за то-то и то-то можно упрекнуть, но так это же время такое было). Хотя мы понимаем, что решения все же обосновываются и диктуются не последующими результатами, а чем-то другим, более, скажем так, сиюминутным. До функционирования в виконианско-джойсовском пространстве мы все же еще не доросли. При переходе к Коминтерну у Данилкина вообще в голосе начинает звучать прямо-таки дугинское евразийство с оправданием имперских амбиций Лукича и их идеологической неизбежности. Он даже Украину привязывает к исконной русскости (с наложением бинтов советизации), хотя, как мы знаем, у титульной укронации на этот счет может быть совершенно другое мнение (а откуда есть — и пить — пошла земля русская, там ни слова не говорится, так что не надо вот этого). Вообще с национальным (и колониальным) вопросом в книге Данилкина все по-прежнему непросто, хотя казалось бы.

Применив ту же ленинско-данилкинскую методику, легко понять, что на долгом пробеге эксперимент все же провалился: советская империя, перезапущенная большевиками из российской со всеми ее идеологическими колониями через 70 с небольшим лет все же наебнулась, поэтому приходится признать, что эксперимент оказался все же напрасен, с каких бы позиций его теперь ни оправдывали и ни легитимизировали. История, конечно, не знает сослагательного наклонения, но и гениальных решений или универсальных рецептов, применимых даже ко всей виконианской спирали, она тоже не знает. Фарс, в виде которого она порой повторяется, — все ж не трагедия. Мир в результате этого эксперимента изменился на ничтожно малый промежуток времени (хотя успел-таки изуродовать мозги нескольким поколениями на 1/6 части суши). Теперь все идет, как оно, в общем, и шло, даже ярлыки вульгарной социологии и экономики не слишком поменялись. Так же обречены, предполагаю, будут и попытки реставрации империи — тем паче на этих жидких идеологических щах нынешней клептократии.

Ленинская прошивка у нас в головах неизбежно (и это — единственная в данном контексте данность, я бы решил) расползлась, и никакие попытки сметать ее даже на такую живенькую нитку, как у Данилкина, с хорошей точностью не удадутся. Но есть одно но — «творчество народных масс»: какая хтонь у них в головах, мы, по-прежнему «страшно далекие от народа», можем представлять себе лишь крайне примерно. Так что «Пантократор» нам рисует более-менее верную картинку: дело Ленина у нас до сих пор известно чем занимается. И от этого — тут автор, конечно, прав — по-прежнему никуда не деться.

Что( )бы почитать…

Наши нерегулярные литературные вести

Новостей вокруг хоть отбавляй, несмотря на лето, вот мы и решили немного отбавить.

Сначала — о велосипедах (да, это тема нынешним летом):

— вот список полезных книжек о велосипедах от «Гардиана»; «Третий полицейский» Флэнна О’Брайена тоже, конечно, присутствует;

— а это чудесная книжка Элинор Дейвис «Ты, велик и дорога»; она с картинками!

Теперь можно и о поэзии:

— англичане осознали, что «Потерянный рай» Милтона крайне востребован в мире последние 30 лет;

— а американцы сообразили, что нужно читать У. С. Мервина и других замечательных поэтов. Это правильно, в нашей жизни должно быть больше поэзии;

— ну и вообще о понимании поэзии.

Музыки тоже должно быть больше.

— самое время знать, что великий Билли Брэгг написал целую книгу о таком жанре, как скиффл;

— а здесь у нас джазовый век в лучшем виде (оставшийся с нами не только в звуках);

— «Америкэн Сколар» опубликовал прекрасный материал о музыке и войне в трех частях (первая, вторая и третья).

Немного теории:

— о «совершенном языке» и нужен ли он;

— о переводчиках, ЛГБТ и о том, что между ними общего (нет, это не в том смысле, что все переводчики — «пидарасы-в-плохом-смысле»):

— вот заодно об издании детской поэзии Маяковского, Мандельштама и Хармса на английском.

Немного искусства:

— интервью с Грантом Снайдером — литературоцентричным карикатуристом-философом;

— в музее «Уитни» сейчас проходит выставка Александра Колдера — мобильного скульптора, у которого был своеобразный роман с Лючией Джойс.

Ну и наконец о любви:

— история о последней на свете компании, производящей пишущие машинки и о библиотечных карточных каталогах.

Вот такая разнообразная литературная жизнь, даже если бросить на нее очень беглый взгляд. Приятного чтения. С вами был Голос Омара.

Изгойские хроники 2

"За 'Изгоем'", Колин Уилсон

Название здесь, конечно, должно быть не "За 'Изгоем'", а "под": это философский очерк, как бы завершающий закладку Уилсоном фундамента "нового экзистенциализма", что есть, по сути, построение базы для "нового эволюционного типа" человека. Для выхода в астрал проникновения на другой план осознанности, приобретения интуитивного знания, роднящего нас с древними цивилизациями, и вообще святой пробужденной жизни, по мысли автора, нужно бухать, ебаться и молиться медитировать, развивать язык и принимать мескалин. Что рецепт не лучше и не хуже множества других.

И все бы хорошо с этой книжкой, если б не постоянное нытье автора про его невостребованность и небрежение критиков. У нашего Очень Опасного Интеллектуала, все больше напоминающего Неуловимого Джо, одна, я бы решил, мировоззренческая проблема, способная начисто перечеркнуть все хорошее, что он местами говорит. а именно - полнейшее отсутствие самоиронии. Ивестно же, что на свете не существует ничего такого, чего нельзя было бы оборжать. А тут автор на полном серьезе бесконечно занимается самоцитированием и способен произнести фразу "мое творчество", не вздрогнув ни единым мускулом. Согласитесь, это несколько подрывает веру в человечество.

Ну и да - это еще одно упражнение в читательском смирении. Во-первых, в очерке этом все философы почему-то выглядят бессмысленными и противными созданиями - уж не знаю, такова ли была задача автора, самого, как известно, не подарочка. А во-вторых, еще раз убеждаешься в полнейшей девальвации слов, которые с ходом ХХ века стали означать все меньше. Крайне уместен тут пример из Бланшара (стр. 58, неск. сокращено), настолько хороший, что грех не привести его целиком:

Сказать, что майора Андрэ повесили, - это ясно и четко; сказать, что его убили, - уже не так четко, потому что мы не знаем, как именно; сказать, что он умер, - еще невнятнее, потому что мы даже не знаем, насильственно он умер или от естественных причин. Если б нам пришлось расставлять писателей по ясности высказывания, у нас, мне кажется, получилось бы примерно так: Свифт, Маколей и Шоу сказали бы, что Андрэ повесили. Брэдли - что его убили. Бозэнкет - что он умер. Кант бы сказал, что его смертное существование достигло своего завершения. А Гегель - что конечная детерминированность бесконечности стала еще более детерминирована собственным отрицанием.

И впрямь все дело в языке. редактируйте себя на ходу, дети, и будет вам счастье.

Изгойские хроники 1

"Изгой", Колин Уилсон