'The Bookshop Book", Jen Campbell

Это идеальная книжка, которая дает силу — и не дает думать, что мы одиноки во вселенной. 300 независимых книжных магазинов и люди, которые их создали, описанные Джен Кэмбл в разных форматах — от интервью до личных впечатлений, от кратких исторических очерков до анекдотов и отдельных фактоидов, — это и есть наша вселенная, наш прайд, наши братья по разуму, где бы они ни были. Они похожи на нас, они вообще такие же, как мы, у нас даже шутки одинаковые и во многом такие же пути к книгам и отношение к ним. Поэтому все, что следует ниже, — скорее комментарий к прочитанному, нежели рецензия как таковая. "Книжку о книжных" я советую открыть каждому для себя, — и обрадоваться, найдя в ней истории, похожие на ваши. Утешительное чтение, утешительное знание.

Это идеальная книжка, которая дает силу — и не дает думать, что мы одиноки во вселенной. 300 независимых книжных магазинов и люди, которые их создали, описанные Джен Кэмбл в разных форматах — от интервью до личных впечатлений, от кратких исторических очерков до анекдотов и отдельных фактоидов, — это и есть наша вселенная, наш прайд, наши братья по разуму, где бы они ни были. Они похожи на нас, они вообще такие же, как мы, у нас даже шутки одинаковые и во многом такие же пути к книгам и отношение к ним. Поэтому все, что следует ниже, — скорее комментарий к прочитанному, нежели рецензия как таковая. "Книжку о книжных" я советую открыть каждому для себя, — и обрадоваться, найдя в ней истории, похожие на ваши. Утешительное чтение, утешительное знание.

Читая ее, я поймал себя на том, что не помню, какую книгу я купил в жизни первой. Даже какую сам прочитал, не помню. А многие персонажи Джен Кэмбл помнят это отлично. Я с книжками жил всегда — они были дома, бабушка работала библиотекарем, приносила меня на работу в соседний дом, расстилала между стеллажами одеяло (розовое суконное, довольно жесткое, но помягчевшее от времени, окантованное бордовым атласом, не очень большое, как я потом понял), и там по нему ползал и перелистывал книжки, еще не умея, само собой, читать. Но этот проход между стеллажами библиотеки Клуба связи помню отлично, помню стеллажи, помню одеяло. Год мне тогда был, что ли, вряд ли больше, как мне потом рассказывали. Помню даже, где там стояла «История государства российского» Соловьева и энциклопедии, хотя названия эти я прочел гораздо позже, когда бабушка вышла в первый раз на пенсию, а я записался в эту же библиотеку сам и подружился с бабушкиной сменщицей — смешливой барышней, обожавшей югославских певцов. Эти тома мне казались очень большими и я рассчитывал когда-нибудь их прочесть. Может, и прочту еще.

Книжки из библиотеки, натурально, иногда списывали, и бабушка их не выбрасывала, а тайком приносила домой (а может, и не тайком, может, это можно было), поэтому они составляли основу нашей домашней библиотеки — огромного стеллажа под потолок (когда переезжали на новую квартиру, пришлось отпиливать, он высотой был метра три). Многие до сих пор у меня – с перечеркнутым овальным штампом библиотеки и инвентарными номерами, написанными бабушкиной рукой. Читать я любил до того, что мне запрещали, «чтобы не портил зрение». Зрение я себе все-таки испортил, как гласил семейный миф — потому что «читал с температурой», когда болел ангиной (а я ею в детстве болел постоянно), а шрифт был мелкий. Но это было несколько позже, а года в два-три от меня книжки закрывали, прикнопив к нижним полкам стеллажа газету и загородив его стулом. Я отлично помню, как пробирался под этим стулом, отковыривал пальцем газету, вытаскивал что-нибудь и с добычей уползал под стол. Стол до сих пор у меня, но я под ним уже не очень помещаюсь, а когда-то он был огромный, как пещера, и с тайными полками (где — не скажу, они до сих пор тайные). Там-то я книжки прятал от мамы, надеясь, что пропажи с полки и прорыва газеты на стеллаже она не заметит (газета же за стулом, правда? но мама замечала всегда). В два-три года это было, и я, конечно, в основном смотрел картинки в раннесоветских изданиях русских классиков, которые были с меня ростом. А страниц не рвал никогда, в этом мама и бабушка были уверены — запрещали, говорю же, не поэтому.

А читать я научился года в четыре, но это уже другие истории. Когда мы переехали на другую квартиру, выписываться из библиотеки Клуба связи не пришлось, хоть она и осталась на другом краю города практически, в центре, а мы переехали на окраину, к Луговой. Там у меня был пожизненный абонемент за бабушкины заслуги. Но я записался и в ту библиотеку, которая была недалеко от дома, обычную районную или типа того. Там было не очень интересно с точки зрения худла, а весь детский внятный научпоп я перечитал довольно быстро. Но меня уже начали пускать и во взрослые отделы, и вот там было много книжек по кино и вообще «западной культуре», которые никто не брал (я не знаю, что вообще там брали, не помню ни одного посетителя, кроме себя, хотя наверняка же были). Поэтому у нас с Иэном Рэнкином, который дал интервью Джен Кэмбл, истории похожи. Только его не пускали на взрослые фильмы, потому что мал был, а в совке они не шли в принципе. Но в книжках воспроизводились кадры, тусклые, смазанные, довольно ужасного качества, но это были окна в большой мир. Рэнкин у себя читал романы, по которым ставили запретные для него фильмы, а я рассматривал картинки и выуживал из советской кинокритики скупые отрывки сюжетов, пропущенные через сито «культурологов в штатском».

Ну а потом уже были магазины. «Букник» когда назвал серию своих очерков о книжных «Места силы» (не поленитесь прочесть ее всю, это еще один кусок нашей общей приращенной реальности). Таких «мест силы» на планете немного, но они есть, и когда тебе дается выбор, какие вспоминать, поневоле теряешься. Магазин «Подписные издания» в «Серой лошади» родного Владивостока, где в 70-х стояли многосуточные очереди за «книжным дефицитом»? Несколько букинистических магазинов Франкфурта, которые ритуально обходятся одним маршрутом во всякий приезд на книжную ярмарку? Изящно европейские книжные лавочки на Дюпон-Сёркл или в Джорджтауне в Вашингтоне?

Нет, наверное. Для меня символом книжного на все времена остаются «Городские огни» в Сан-Франциско. Коламбус-авеню, 261. Случилось так, что в начале и середине 90-х я несколько раз оказывался в городе, и делать мне там было особо нечего. Ну, если не считать совершения истового, почти религиозного паломничества по «местам боевой славы» битников, которыми я тогда занимался, — читал, переводил, изучал, в общем. В списке таких мест книжный магазин, основанный в 1953-м Лоренсом Ферлингетти и названный в честь фильма Чарли Чаплина, естественно, занимал первое место.А наткнулся я на него случайно, как обычно это и бывает, — решил выйти прогуляться по Чайнатауну, что-нибудь съесть, отложив обстоятельную экскурсию на потом… шел-шел, свернул в какой-то замызганный проулок между глухих стен, весь заставленный мусорными баками… решил дойти до конца — и тут увидел граффити со знакомым портретом и табличку: «Переулок Джека Керуака». Вынырнул на другом конце — и вот он, слева. Практически — цель моего первого путешествия по Америке. Ноги сами привели.

Там я и остался на все последующие дни — и, видимо, на всю оставшуюся жизнь. «Городские огни» стали начальной точкой всех моих систем координат. Тогда я облазил все их закоулки на трех уровнях, вынес чемодан книг. Даже набрался наглости и пристал к чувакам за кассой: «А с мистером Ферлингетти нельзя ли встретиться? Я, видите ли, переводчик из России, про Владивосток слыхали?» Про Владивосток они слыхали краем уха, а про основателя и мэтра ответили вполне любезно и как-то даже ничуть не удивились такому несуразному запросу: «Так Лоренс тут теперь не бывает практически — ты зайди вон напротив, в кафе “Везувий”, он там на втором этаже заседает». У Джен Кэмбл в "Книжке о книжных" есть похожая история.

Книги, привезенные тогда (вернее — высланные мною мне же, на деньги Информационной службы США, за перевес я бы никогда не расплатился) из «Городских огней», живут у меня до сих пор. Две полки битников, Чарлза Буковски и других авторов издательства «Черный воробей», Генри Миллера… Вот уже двадцать лет я ношу купленную там рекламную черную футболку кафе «Везувий» — с портретами Керуака и Эразма Роттердамского. Я думаю, она будет вечной. И да — я до сих пор храню чек магазина, на котором под названием «Городские огни» пробита строчка: So they, like, publish, excuse me, literature?

А эпилог тут может быть такой: глава про "Додо" в ней тоже есть.

Я недавно писал о втором романе

Лены Элтанг, а теперь вот – о первом.

Я недавно писал о втором романе

Лены Элтанг, а теперь вот – о первом.

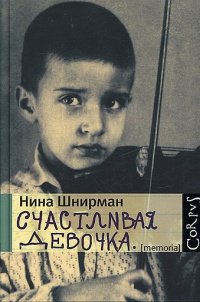

Мое детское прошлое, к примеру, обошлось без войны, без голода, без репрессий, да и вообще как-то без особенных потрясений. То есть, довольно безоблачное и достаточно типовое советское детство у меня было, как и у большей части моих ровесников, кто родился и жил не в депрессивно-промышленной провинции, не в голодной деревне, не имел пьющих и бьющих родителей, а жил себе в большом городе и относился к среднему классу (хотя тогда такого понятия и не существовало). Но если бы я взялся писать мемуары, то наверняка вспомнил бы некоторое количество неприятных моментов, да и превалирующую погоду окружавшей меня жизни с высоты своего опыта расценил бы все-таки не как безоблачную, а, скорее, как скучновато-серовато-мутновато-туманную. Но без грозовых фронтов и всяких там шквалистых тайфунов.

Мое детское прошлое, к примеру, обошлось без войны, без голода, без репрессий, да и вообще как-то без особенных потрясений. То есть, довольно безоблачное и достаточно типовое советское детство у меня было, как и у большей части моих ровесников, кто родился и жил не в депрессивно-промышленной провинции, не в голодной деревне, не имел пьющих и бьющих родителей, а жил себе в большом городе и относился к среднему классу (хотя тогда такого понятия и не существовало). Но если бы я взялся писать мемуары, то наверняка вспомнил бы некоторое количество неприятных моментов, да и превалирующую погоду окружавшей меня жизни с высоты своего опыта расценил бы все-таки не как безоблачную, а, скорее, как скучновато-серовато-мутновато-туманную. Но без грозовых фронтов и всяких там шквалистых тайфунов.

Это идеальная книжка, которая дает силу — и не дает думать, что мы одиноки во вселенной. 300 независимых книжных магазинов и люди, которые их создали, описанные Джен Кэмбл в разных форматах — от интервью до личных впечатлений, от кратких исторических очерков до анекдотов и отдельных фактоидов, — это и есть наша вселенная, наш прайд, наши братья по разуму, где бы они ни были. Они похожи на нас, они вообще такие же, как мы, у нас даже шутки одинаковые и во многом такие же пути к книгам и отношение к ним. Поэтому все, что следует ниже, — скорее комментарий к прочитанному, нежели рецензия как таковая. "Книжку о книжных" я советую открыть каждому для себя, — и обрадоваться, найдя в ней истории, похожие на ваши. Утешительное чтение, утешительное знание.

Это идеальная книжка, которая дает силу — и не дает думать, что мы одиноки во вселенной. 300 независимых книжных магазинов и люди, которые их создали, описанные Джен Кэмбл в разных форматах — от интервью до личных впечатлений, от кратких исторических очерков до анекдотов и отдельных фактоидов, — это и есть наша вселенная, наш прайд, наши братья по разуму, где бы они ни были. Они похожи на нас, они вообще такие же, как мы, у нас даже шутки одинаковые и во многом такие же пути к книгам и отношение к ним. Поэтому все, что следует ниже, — скорее комментарий к прочитанному, нежели рецензия как таковая. "Книжку о книжных" я советую открыть каждому для себя, — и обрадоваться, найдя в ней истории, похожие на ваши. Утешительное чтение, утешительное знание.

«Будьте счастливы! Есть ли

предписание более парадоксальное, более ужасное, при всей своей кажущейся

доброжелательности? Трудно выполнить столь беспредметный наказ. Ибо как узнать,

счастлив ты или нет? Кто определяет нормы? Почему непременно, обязательно нужно

быть счастливым? И как быть с теми, кто сокрушенно признается: у меня не

получается?» - вопрошает на первых станицах своего «эссе о принудительном счастье»

Паскаль Брюкнер. И дальше, на протяжении более чем двухсот страниц, исследует

человеческое стремление к счастью – от раннего христианства, через

Средневековье и Возрождение, к сегодняшнему дню, когда супермаркет заменил мир,

а связь посредством Cети - живое общение. Он ссылается на мыслителей

разных эпох и наций, подтверждая свои слова или, наоборот, вступая в спор с

собственными выводами. И утверждает, что на протяжении веков человечеством

владеет культ счастья и успеха, и этот культ, говоря простым языком, мешает

жить.

«Будьте счастливы! Есть ли

предписание более парадоксальное, более ужасное, при всей своей кажущейся

доброжелательности? Трудно выполнить столь беспредметный наказ. Ибо как узнать,

счастлив ты или нет? Кто определяет нормы? Почему непременно, обязательно нужно

быть счастливым? И как быть с теми, кто сокрушенно признается: у меня не

получается?» - вопрошает на первых станицах своего «эссе о принудительном счастье»

Паскаль Брюкнер. И дальше, на протяжении более чем двухсот страниц, исследует

человеческое стремление к счастью – от раннего христианства, через

Средневековье и Возрождение, к сегодняшнему дню, когда супермаркет заменил мир,

а связь посредством Cети - живое общение. Он ссылается на мыслителей

разных эпох и наций, подтверждая свои слова или, наоборот, вступая в спор с

собственными выводами. И утверждает, что на протяжении веков человечеством

владеет культ счастья и успеха, и этот культ, говоря простым языком, мешает

жить.