«Ленин: пантократор солнечных пылинок», Лев Данилкин

Здорово это Данилкин придумал — хочешь не хочешь, а в год

100-летия октябрьского переворота прочтешь, а то и на премию какую номинируешь. Пересборка культурного

кода здесь у него идет вовсю — для «нового поколения», как он сам прикрывается в конце, с

применением узнаваемых обломков тэгов, не очень тонкого пикселирования и

иконописи, как на обложке. Так что никого особо не обманули — это, конечно, не

биография, а квест лично автора, фанфик такой.

Написано бойко, местами — плохо, местами забавно и

познавательно, местами прямо-таки смешно (не гонзо-журналистика, конечно, но

наследие стиля Лукича присутствует, как присутствует оно в культурной

журналистике, например, С. Г. Гурьева, чьими полноправными наследниками можно считать

все данилкинское поколение «младотурков»). Автор — явный левак (это

чувствуется, даже не зная о нем ничего), шутник и фигляр, неким манером старающийся

не столько оживить фигуру вождя пролетариата (уж чего ее оживлять — она и

теперь живее всех живых, как известно), сколько оправдать саму идею революции. С

прибаутками и анекдотами, корча рожи и показывая фокусы, что служит добротным

эдьютейнментом, добавляет книге развлекательной ценности, с тетрисом из

аналогий, сравнений, сопоставлений, понятным нашему современнику в 10-х годах. Не

он первый, понятно, не он и последний (хотя некоторый флер настающих «последних

времен» здесь чувствуется) — и его ЖЗЛ-ка устареет, не успеет закончиться это

десятилетие. Такой вот ревизионист, бойко владеющий пером журнального писаки, —

и уж во всяком случае это вполне конгруэнтно самой описываемой фигуре, ритору и

демагогу с характерным ленинским прищуром и с поправкой на фильтры Инстаграма. И

это в данном случае — не комплимент.

Про википедичность знания автора, трудолюбиво и усидчиво

растянутого почти на 800 страниц, нагляднее всего говорит чепуха про т. н. «заговор

послов» и Большую игру — оно ничем особенным не отличается от общего знания (прямо

скажем — неверного) и «партийной линии», даже не систематизировано никаким иным

способом. Но то, что Данилкин не особо отходит от этой самой генеральной линии,

привычной нам, становится отдельно понятно под конец, когда задаешься вопросом:

а что же нам все-таки рассказали? И понимаешь, что все это вполне укладывается в «Краткий

курс истории КПСС», включая даже «революционную» догадку о том, что «политическое

завещание» Ленина наполовину сфальсифицировано Крупской. Да ладно — нам

примерно это же рассказывали еще чуть ли не на уроках истории.

В общем, получилась эдакая глянцеватая версия поп-истории,

поскольку к понимаю фигуры и эпохи текст этот мало что добавляет (разве что

пару-другую анекдотов, закопанных в недра чьих-нибудь воспоминаний, да

пару-другую параллелей с нынешним строем — прямым, как мы видим, наследником

предшествовавших строёв). Один из фокусов автора, например, — фигура умолчания,

что при такой раздрызганной, псевдопостмодернистской манере изложения проделать

вполне легко (даже следить за руками особенно не приходится). Вот автор

сообщает, что в марксизме Ленин нашел «сугубо научное» объяснение примерно

всего. Сугубая же научность марксизма не подтверждается ни единым словом — да,

мы прекрасно знаем, что марксизм действительно претендует на «всеобщую теорию

всего» и уподобляется пресловутому дышлу — куда повернешь, туда и поедет. Сам же

Ленин нас этому учил — а вот с его «научностью» неувязочка, как и с научностью

любой, в принципе, философской теории. Нам ли не знать. Учение Маркса известно

почему всесильно. И этот софизм нашим автором принимается как аксиома, а если

вы скажете, что в задачи автора не входило так подробно разбирать основы

марксизма, я вас отправлю к соответствующим страницам, где Данилкин до тошноты

дотошен в том, что касается, например, другого -изма — махизма.

Нет, популяризатор-то он неплохой на своем уровне, да и

чувствуется, насколько весело ему самому было в этом копаться (а если это

иллюзия, то как раз она автору вполне удалась). Весельем этим читателя он

вполне способен заразить (недаром книжка заканчивается своей последней строкой,

чур не подглядывать — это не спортивно) — вся революция и подготовка к ней у

него выглядят эдаким опасным приключением, в духе советской беллетристики про каких-нибудь

Камо или Баумана.

И тут я как читатель об двух, что называется, умах. С одной

стороны, тем, кому марксизм со всей своей диалектикой в зубах навязли с

детства, дают разлечься за счет школьно-университетской программы. Это,

наверное, неплохо — и уж, конечно, ощущается странновато. С другой стороны,

разумеется, «не-забудем-не-простим» и все вот это вот, но Данилкин, как бы мы к

этому ни относились, по-прежнему осуществляет старый марксистский принцип, подтверждением

чему тоже служит последняя строка: «Человечество, смеясь, расстается со своим

прошлым». Ведь, если вдуматься, только так и можно избыть в себе свинцовые

мерзости нашей истории (и школьной программы). Так что, как ни верти, а выходит

как-то правильно. Такое вот дышло.

Один из пунктов респекта и уважухи автору: последовательное

(хоть и фрагментарное, вполне верхоглядское, по реперным точкам) изложение

генезиса идей. Нам вдалбливали основы, отталкиваясь от fait accompli (в 70-80-х ничто,

как говорится, не предвещало): революция свершилась и у нас сейчас все хорошо,

вся власть у советов, жить стало лучше и гораздо веселей, стало быть, у Лукича

был в голове гениальный генеральный план, только всякие гады ему мешали. Данилкин

же как может показывает, что это не так — плана, в общем, не было (кроме «универсальной

теории всего», допустим), а точек бифуркации и зрения в происходившем было

столько, что потеряться на сквозняках истории — как нефиг делать, и наш

бронепоезд (тм) в любой момент мог пойти по совершенно другим рельсам. Или оказаться

не нашим бронепоездом. Или вообще не бронепоездом. И вот в такой

последовательности изложения таки больше, как мне видится, правды, чем в любых

курсах истории КПСС. Такова, насколько я понимаю, и была задача стряхивания с ПСС пыли веков.

Хотя и Данилкина, как видно, оправдание революции подводит к

легитимизации советского строя как неизбежности. Ленин у него сам служит этой

данности, а ничто не может быть дальше от исторической истины, чем этот тезис —

особенно в регионах и на национальных окраинах, в колониях. Представлять историю

исключительно как череду узлов би- или полифуркации, конечно, наивно, хотя и

для автора, и для его героя последующие события, по большей части, служат

подтверждением «правильности» ленинской мысли в каждый момент времени (несмотря на глухие обмолвки в духе: да, за то-то и то-то можно упрекнуть, но так это же время такое было). Хотя мы

понимаем, что решения все же обосновываются и диктуются не последующими

результатами, а чем-то другим, более, скажем так, сиюминутным. До функционирования в виконианско-джойсовском

пространстве мы все же еще не доросли. При переходе к Коминтерну у Данилкина вообще в

голосе начинает звучать прямо-таки дугинское евразийство с оправданием

имперских амбиций Лукича и их идеологической неизбежности. Он даже Украину

привязывает к исконной русскости (с наложением бинтов советизации), хотя, как

мы знаем, у титульной укронации на этот счет может быть совершенно другое

мнение (а откуда есть — и пить — пошла земля русская, там ни слова не говорится, так что не надо вот этого). Вообще с национальным (и колониальным) вопросом в книге Данилкина все

по-прежнему непросто, хотя казалось бы.

Применив ту же ленинско-данилкинскую методику, легко понять,

что на долгом пробеге эксперимент все же провалился: советская империя,

перезапущенная большевиками из российской со всеми ее идеологическими колониями

через 70 с небольшим лет все же наебнулась, поэтому приходится признать, что

эксперимент оказался все же напрасен, с каких бы позиций его теперь ни

оправдывали и ни легитимизировали. История, конечно, не знает сослагательного

наклонения, но и гениальных решений или универсальных рецептов, применимых даже

ко всей виконианской спирали, она тоже не знает. Фарс, в виде которого она порой

повторяется, — все ж не трагедия. Мир в результате этого эксперимента изменился

на ничтожно малый промежуток времени (хотя успел-таки изуродовать мозги нескольким

поколениями на 1/6 части суши). Теперь все идет, как оно, в общем, и шло, даже ярлыки

вульгарной социологии и экономики не слишком поменялись. Так же обречены,

предполагаю, будут и попытки реставрации империи — тем паче на этих жидких

идеологических щах нынешней клептократии.

Ленинская прошивка у нас в головах неизбежно (и это — единственная в

данном контексте данность, я бы решил) расползлась, и никакие попытки сметать

ее даже на такую живенькую нитку, как у Данилкина, с хорошей точностью не

удадутся. Но есть одно но — «творчество народных масс»: какая хтонь у них в

головах, мы, по-прежнему «страшно далекие от народа», можем представлять себе лишь

крайне примерно. Так что «Пантократор» нам рисует более-менее верную картинку:

дело Ленина у нас до сих пор известно чем занимается. И от этого — тут автор,

конечно, прав — по-прежнему никуда не деться.

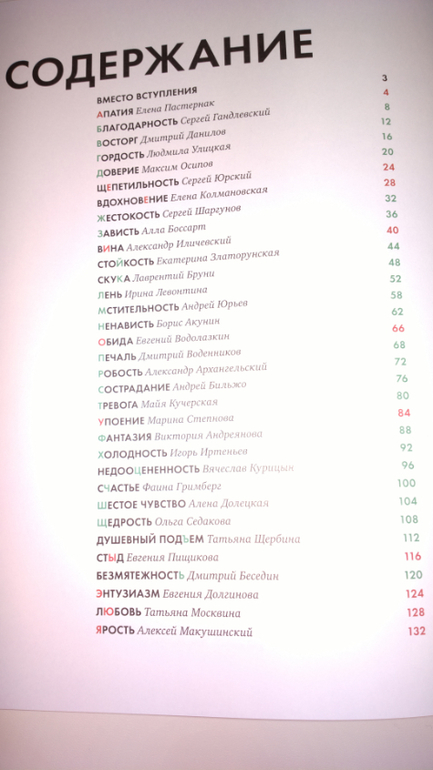

Непрерывно, каждый миг каждый человек испытывает какие-то эмоции. Многие из них мы не осознаем и еще у части не знаем даже

Непрерывно, каждый миг каждый человек испытывает какие-то эмоции. Многие из них мы не осознаем и еще у части не знаем даже