«Маленькая жизнь», Ханья Янагихара

Русскоязычный сегмент читательской аудитории четко разделился на тех, кто полюбил эту книгу, тех, кого она бесит, и тех, кто фыркает — лучше бы читали (нужное подставить). Я не могу себя причислить ни к первым, ни ко вторым, но когда реакция на книгу настолько бурная, очень интересно посмотреть, из чего она сделана и для чего.

Многие из тех, кого книга бесит, писали о ее манипулятивности — о том, как она последовательно нажимает на больные точки, и какими ходульными при этом выглядят персонажи, послушные инструменты в руках автора. Литература и предназначена для того, чтобы делать что-то с нашей головой, да, но когда механизм так прозрачен, не перестает ли он работать? Для кого как. Однако некоторые инструменты невозможно использовать исподволь, они разоблачают сами себя, их действие по самой их внутренней логике, по определению откровенно и властно предъявляет себя, да, может быть описано как грубое. Но нельзя сказать, что их использование здесь устроено просто.

Cергей Кузнецов написал в одной из бесконечных веток обсуждения в ФБ, что Янагихара использует технику порнографии — конструирование такой сказки, которая добьет читателя до определенной физиологической реакции, поднимет определенное чувство. Мне в процессе чтения приходила другая, родственная, ассоциация, и это — фанфикшн. Я хочу немного подумать о романе, пользуясь тем инструментарием для анализа фанфикшн, который предлагает в своей отличной статье Наталья Самутина, исследовательница читательских практик и культуры соучастия. Приводимая ниже цитата — оттуда.

Фанфикшн — когда люди пишут любительские тексты по мотивам оригинальных произведений — уже вполне себе известная, преимущественно женская социокультурная и литературная практика, которой серьезно занимается множество исследователей по всему миру. О том, что фанфикшн устроен довольно интересно и замысловато, и не может быть сведен к «графомании», каковой его часто клеймят, о том, как он снимает барьеры между чтением и письмом, делающие письмо «элитарным», можно прочесть в тексте Натальи Самутиной. Он развивается в общем потоке смещения ключевой роли в литературном процессе от автора к читателю. Этот новый тип современной литературы полностью выведен за рамки литературы как индустрии, но исправно поставляет авторов в мир «настоящих книг», см. уже хрестоматийный пример «50 оттенков серого» (и многие другие).

Некоторые ключевые штуки никаким образом нельзя вынести за пределы мира фанфикшн:

— напряжение и драйв, которые возникают именно от соотнесения фанфика с исходным текстом, по которому он написан, «каноном»;

— коммуникацию и жизнь сообщества вокруг текстов и через тексты, с собственным языком и правилами, историей и развитием.

Но кое-что можно. Меня интересуют два характерных приема.

Условность

Читательское удовольствие от текста — штука многосоставная. Если пользоваться классификацией Риты Фелски, автора книги «Для чего используется литература», то она строится на четырех модусах вовлеченности: узнавание себя, зачарованность текстом, знание и шок. Фанфикшн создается исключительно для удовольствия читательниц, поэтому и все делает для того, чтобы повысить зачарованность текстом.

Точно как и там, в «Маленькой жизни» на зачарованность работает все. Простота языка — его роль транзитивна, он должен только глубже погрузить читателя в текст. На это работает и четкое донесение до читателя, что его ждет, перед тем, как он откроет книгу вообще, он должен желать именно такого впечатления. В фанфикшне для этого разработана оригинальная классификация и система подробнейших предуведомлений, что за текст — веселый, грустный, романтический, мучительный, про каких персонажей, какого жанра и т.д. Максимальное соответствие текста заранее осмысленному желанию читателя повышает градус «зачарованности».

Условность во многом работает на это так же, как в порнографии: все очищено от «искажений» реалистичности, все нарисовано жирными мазками, чтобы оставить чистую эмоцию, чистую физиологическую реакцию. Или, как здесь, чистую остроту драмы.

«Маленькая жизнь» начинается и живо, и реалистично — ровно настолько, чтобы успеть влюбить читателя в персонажей, и дальше очень медленно, сперва незаметно, начинает наращивать условность. Если несчастье — то трагедия, которая ломает жизнь. Если богатство — то баснословное. Если чувства — то сильные и яркие, а тонкая нюансировка только демонстрирует и смакует их остроту и глубину, но никогда не нарушает эстетику «психологизмом» (который мог бы вызвать не чистые радость или горесть, а смешанные чувства, что жестко избегается). Конечно, акцент на чистых чувствах. Контрастность выкручена до предела.

Главный герой красив — хотя он не верит в это, так он искалечен физически и душевно, — он так невероятно умен и талантлив, что все не перестают этому поражаться, он так много страдает, что сочувствие невозможно переносить (и очень скоро становится невозможно извлекать для читателя, к чему я в конце вернусь). Его окружают люди необыкновенно щедрые, благородные и любящие. Или чудовища, вышедшие за грань человеческого, — их бесчеловечность никак не рефлексируется, они точно так же выполняют свою функцию по отношению к героям и прячутся обратно за занавес.

В романе умышленно нет исторического контекста. Он предельно детализированно описывает жизни героев — их работу, их социальный круг, подробности их жизни, квартир, одежды, поездок, это детали ради деталей, lifestyle porn. Даже рассуждения о математике и искусстве, сами по себе умные, опосредованно выполняют эту же поддерживающую функцию — создать атмосферу, фон, который будет приносить удовольствие. Янагихара создает эту часть так же скрупулезно, с умом и на высоком уровне качества, как и все остальное. То же самое делается в фанфикшне (и в порно, и в любовных романах, и в хорроре): создается пространство, в котором читателю будет нравиться находиться. Автор располагает тебя включиться в текст психофизически, создавая явно безопасные декорации, которые обещают эмоциональный аттракцион, приключение чувств. Располагает к сладострастному восприятию текста — какого рода наслаждение бы не последовало за этим (шок — такое же наслаждение, как мы помним). Ты пускаешься в это, закрыв глаза и вверившись автору — иначе оно бессмысленно.

Слэш, чувствительность и интересы женщин

В фанфикшне существует распространенный жанр слэш, когда описываются гомосексуальные отношения между персонажами, которых зачастую не было в каноне. Вопрос, почему женщины пишут и читают слэш, как только уже не анализировался. Казалось бы, женское сообщество, нацеленное всецело на собственное читательское удовольствие, могло бы, наконец, начать рассказывать о себе. Вот и у Янагихары — в ее мире, созданном женщиной, почти нет женщин. Среди множества персонажей есть несколько второстепенных и третьестепенных — женщин, они еще более схематичны, чем остальные, и исполняют служебную функцию для внутреннего развития персонажей-мужчин. Поэтому, конечно, сразу вспоминаешь все великие истории дружб, в которых действуют только мальчики, а отождествляются с ними многие поколения людей любого пола. «Три мушкетера». Девочки, у которых нет девочковых ролевых моделей, вот это все. Однако выясняется, что со способами рассказывать о себе не все так просто.

Мне кажется логичным вот это предположение.

Генри Дженкинс утверждает, что привлекательность слэша для женщин — авторов и читателей фанфикшн — в том, что он переворачивает привычный гендерный порядок и позволяет ввести в поле повествования (осмысления, переживания) те конфигурации действий и эмоций, которые отрицаются или находят недостаточное выражение как в традиционных медийных репрезентациях мужского и женского, так и в самой повседневности: «Слэш противостоит наиболее репрессивным формам сексуальной идентичности и предлагает утопические альтернативы имеющимся гендерным конфигурациям». Так, слэш позволяет рассказывать истории о героях-мужчинах, с которыми привычно и легко отождествляться читателю любого пола — и притом наделять этих персонажей эмоциональностью и душевной уязвимостью, закрепленной в современной культуре за внутренним миром женщин.

Янагихаре, которая очистила свою сказку от всего — от реалистичности, от исторического времени, — был, кажется, необходим и этот прием, чтобы вплести внутренности читателя в свою историю.

По крайней мере в одном «Маленькая жизнь» точно делает то, что нам бы (в России особенно) хотелось, чтобы делала всякая современная история. Человеческая сексуальность для нее — дело второстепенное. В тексте регулярно упоминается или обнаруживается, что те или иные персонажи геи, лесбиянки, бисексуалы, эта часть жизни описывается буднично и между делом, все это просто есть, это просто часть жизни, не более значимая, чем другие. Эта линия продолжается очень последовательно, когда отношения Виллема и Джуда сначала выходят на уровень семейной пары, а потом, когда выясняется, что Джуд не может заниматься сексом, эта область оказывается не такой уж и значимой по сравнению с глубиной их привязанности, их дружбы. Это одна из самых прекрасных штук в романе, на мой взгляд, и, странным образом, тоже отвечает внутренней логике слэша. При несомненной важности порнографической функции, слэш больше сосредоточен на описании эмоциональных взаимодействий и утверждает превосходство не секса, но человеческой близости, в которой секс может быть одним из важных этапов раскрытия — но не собственно смыслом отношений.

Узнавание

Всем этим инструментарием Янагихара пользуется, но пользуется со своими целями.

Текст сосредотачивается на развитии травмы — очень анатомически точно и подробно, хотя и тоже опуская все, что могло бы вызвать иные эмоции, кроме чистого сострадания. Превращая героя в сложновыстроенный, но шаблон, автор позволяет читателю отождествиться с ним наиболее полно. Отношения Джуда и Виллема — травматика и человека, который любит его, — составляют кабину этого космического корабля, в которой читатель с удобством располагается с собственными чемоданами и чемоданчиками багажа.

Янагихара не отступает от своей педантичности нигде. То, как работает травма, описано детально, дотошно, внимательно, со всей возможной выразительностью. Читательское наслаждение от текста, сфокусированное всеми описанными выше способами, направляется на сострадание, цепляется за него крючком — и тащит.

Повествование вводит тебя в определенного рода транс (если ты ему позволяешь, разумеется). «Когда мы полностью захвачены текстом, мы больше не способны поместить его в контекст, потому что он и есть контекст, императивно диктующий условия своего восприятия, он нас абсорбирует», — пишет Рита Фелски. Остальной мир перестает существовать, зато правила невроза, если работают внутри тебя, если тебе есть, чем соотнестись, проступают так, как если бы твою жизнь составляли только они. В какой-то момент чтения ты понимаешь, что сочувствие к Джуду ты больше не способен из себя вынуть, но тебе и не до того — книга перестала быть для тебя про это, ты вообще находишься не в истории, история разворачивается под тобой, а твое сознание параллельно захвачено собственной историей отношений с другими людьми.

Я ни разу за книжку не плакала от жалости к Джуду, но пару раз да. И было это от жалости к себе. А потом к другим.

Тогда он взглянул на Джуда, и его охватило то чувство, которое он иногда испытывал, когда думал, по-настоящему думал о Джуде, о том, какая у него была жизнь: можно было назвать это чувство печалью, но то была печаль без жалости, печаль куда огромнее жалости, которая, казалось, вмещала в себя всех несчастных, надрывающихся людей, все незнакомые ему миллиарды, проживающие свои жизни, печаль, которая смешивалась с удивлением и благоговением перед тем, как люди повсюду изо всех сил стремились жить, даже когда им приходилось очень трудно, даже в самых ужасных обстоятельствах. Жизнь так ужасна, но мы все ее живем.

А еще потом ты «просыпаешься».

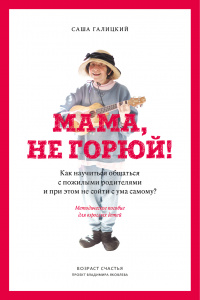

Это такая книжка об общении со стариками, которую не получится просто прочесть один раз. Она коротенькая и страшно емкая, и предназначена для того, чтобы держать на столе и открывать всякий раз, когда вы чувствуете, что дух ваш ослаб и нет никаких сил держать себя в руках со старыми родителями. Всё потому, что она исходит из одного очень простого, как все основные вещи, знания, которое автор добыл, работая учителем резьбы по дереву в доме престарелых. Это знание делает нам больно, поэтому мы успешно прячем его от себя.

Это такая книжка об общении со стариками, которую не получится просто прочесть один раз. Она коротенькая и страшно емкая, и предназначена для того, чтобы держать на столе и открывать всякий раз, когда вы чувствуете, что дух ваш ослаб и нет никаких сил держать себя в руках со старыми родителями. Всё потому, что она исходит из одного очень простого, как все основные вещи, знания, которое автор добыл, работая учителем резьбы по дереву в доме престарелых. Это знание делает нам больно, поэтому мы успешно прячем его от себя.